Ocean Newsletter

第270号(2011.11.05発行)

- NF-UBC ネレウス・海の未来プログラム 副統括(Co-Director)、ブリティッシュコロンビア大学 上級研究員◆太田義孝

- 静岡大学 創造科学技術大学院教授、第4回海洋立国推進功労者表彰受賞◆鈴木 款(よしみ)

- 東京大学名誉教授、第4回海洋立国推進功労者表彰受賞◆吉田宏一郎

- 『人と海洋の共生をめざして~150人のオピニオンV』発行

- ニューズレター編集代表(東京大学大学院理学系研究科教授・研究科長)◆山形俊男

海洋生物の環境応答を理解する鍵―化学から共生を探る

[KEYWORDS] 動的平衡/化学共生/サンゴ礁静岡大学 創造科学技術大学院教授、第4回海洋立国推進功労者表彰受賞◆鈴木 款

海洋の物質循環は生物活動や環境変動や人間活動と深く結びついている。

海洋と人間の共生の実現には、海洋の物質循環と生物の代謝過程とを結び付けて理解することが重要である。

そのためには、生物活動や生態系の動態、地球環境温暖化や人間活動におけるストレス応答とストレスに対する適応に伴う生物代謝により循環している化学物質動態・反応を知ることが重要である。

海洋の物質循環

海水中には無機化合物から有機化合物まで様々な化学物質が存在し、循環している。ここでの「循環」とは、主に生物の光合成活動・呼吸・分解・溶解等の活動に関係している循環である。炭素、窒素、リン、ケイ素等は、様々な化合物に変化をしながら循環をしている。従来、物質循環というと「元素レベル」に還元した議論が優先していた。例えば炭素循環というと、二酸化炭素あるいは全炭酸の炭素、粒子態有機物の炭素、溶存有機炭素の炭素と主に3つの異なる成分の間の関係をベースに議論がされていた。またこのレベルで議論する場合、上の3つの成分の間の炭素の移動量、すなわち収支は、ほぼゼロであるとしていた。

確かに、70年代から90年代の地球温暖化に関連した炭素循環の議論では特に生物課程を考慮しないまでも、炭素化合物の動態さえ理解できればよいという点で十分理解できたとした。IPCCの第4次の報告でさえ、地球規模の炭素循環において、炭素ベースの年間の基礎生産量は50Gt、深層に輸送される有機物は年間10Gt、残りの40Gtが表層で年間分解して、無機炭素に戻るとしている。これでは炭素循環における生物の役割、生物的プロセスの重要性は理解できない。

物質循環における炭素の収支はバランスしているという前提での議論の下では、時間・空間スケールは基本的には無視されてきた。実際生物的プロセスで何が起きているのか、炭素の収支は、どの程度時間スケールでバランスしているのか、あるいは非定常なのか。物質循環における生物的プロセスには植物プランクトン、動物プランクトン、バクテリア、原生動物等どの生物が主として関わるかにより、質的に大きな違いがある。

物質循環の「質」とは、化合物レベル、化学種レベル、その変化の速度論的データと生物の群集・種レベルとの相互関係が定量的に評価できる状態を指す。この研究を進めるためには、物質循環において何を測定するのかという項目を決める際に、始めに、海洋で対象とする生態系の生物の構成要素と、その相互の関係および与えられている環境条件(水温・日射・塩分・栄養塩濃度等)を十分吟味し、測定する項目の科学的な意味を検討する必要がある。

動的平衡と化学共生

海水中の酸素酸イオンである硝酸は、亜硝酸が、同じくヒ素はヒ酸と亜ヒ酸、アンチモンも、アンチモン酸と亜アンチモン酸、ヨウ素はヨウ素酸イオンとヨウ素イオン、セレンはセレン酸と亜セレン酸というように異なる酸化状態の化合物が共存している。鉄についても2価と3価の鉄化合物が共存している。セレンについて言えば、熱力学的な計算(セレン酸しか海水中には存在できない)と異なるのかという新たな疑問が湧く。

セレンは海洋生物の代謝活動に関係していることが知られている。そこで6価のセレン酸が海水中では化学的に安定であるとすれば、6価のセレンが4価の亜セレン酸に化学的に還元されることになる。しかし、海水中には溶存酸素があり、還元反応が起きるのは容易ではないと考えられる。セレンはタンパク質やアミノ酸の材料として有機態セレンとして存在していることも確かめられ、この3種の化合物の共存は「動的平衡」により生成・消滅していると考えられる。セレン6価が、植物プランクトンに消費され、体内で有機態セレンに変換され、その後海水中でセレン4価になり、再び、セレン6価になると考えられる。

化学の眼で共生を捉えてみると、生物は不安定な化合物形態を常に生成することにより、安定に生命を維持している。動的平衡とは、生命の生きる原動力であり、生物の代謝を化学の眼で理解する重要な課題である。それを「化学共生」と呼ぶ。生命維持の物質のやり取りを海洋の物質循環において理解できるようになることは今後の重要な課題の一つであると考える。

化学物質を通じての化学共生

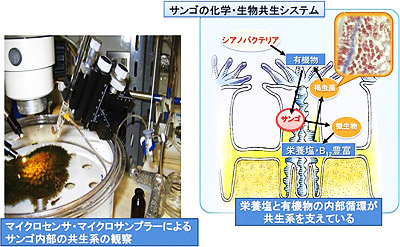

■世界で初めてサンゴ内部の研究を可能にし、サンゴ内の化学・生物共生システムを明らかにした。サンゴ内部の栄養塩と有機物の内部循環が共生系を主に支えている。

サンゴ礁の主な生物群集はサンゴに共生している。植物プランクトンの渦鞭毛藻類の仲間に属する褐虫藻、従属栄養微小生物の仲間であるバクテリア、従属栄養ナノ鞭毛虫,原生動物(プロトゾア)の仲間の繊毛虫、さらには光合成と窒素固定をするシアノバクテリア(藍藻)等である。サンゴ礁の有機物生産者は、従来は褐虫藻、石灰藻、海藻類、海草、植物プランクトンなどが、主な生物群集であると考えられてきた。

最近、サンゴの死んだ骨や砂地、堆積物中の緑藻類、付着珪藻、藍藻マットと多くの生物群集が担っていることが明らかになり、サンゴ礁は海水の低い硝酸塩濃度から貧栄養海域と言われているが、サンゴ礁を構成しているサブ環境(サンゴ内部、サンゴの瓦礫、砂地、藍藻のマット等)の栄養塩濃度が高いことから、サンゴ礁は貧栄養海域と言えるかどうか疑問が提示されている。

サンゴ礁海水中の有機物の代表的な起源は、サンゴが放出する粘液である。サンゴの放出する粘液質の構成成分は80%が炭水化物、特に高分子性の炭水化物で、タンパク質が7%、脂質が8%である。ただし、放出された粘液は直ちに海水中に存在しているバクテリアにより消費される。

サンゴ礁では今大きな問題の一つはサンゴの白化と病気である。サンゴの高水温(30℃以上)ストレスによりサンゴはアンモニア、およびタンパク質に富んだ粘液を多量に放出する。粘液とアンモニアがほぼ同時に高水温のストレスによりサンゴから放出されると、それを餌にして、バクテリアの細胞数も増殖する。バクテリアが粘液の有機物の主成分である炭水化物とアンモニアを利用して増殖する。タンパク質の放出量の増加、バクテリアの増加に伴い、タンパク質分解酵素であるプロテアーゼも増加する。プロテアーゼの増加はサンゴや褐虫藻の組織を構成するタンパク質を分解し、褐虫藻の色素の喪失による白化の促進、あるいはサンゴのポリプ等の組織の破壊による病気の原因になる。高水温によるサンゴのストレス、そのストレスが長期に及ぶことによりサンゴの抵抗力や免疫力が低下し、様々な化学物質の放出により、サンゴの生存が影響を受ける。これが化学物質を通じての「化学共生」である。

生態系や生物の挙動を化学の分子レベルで理解することを通じて、物質循環の質的理解と、なぜその物質がそこに存在するのか、変化するのか、役割が何であるのかを理解できるようになる。化学の眼で、生物の動きを探ることができるようになれば、さらに正確に、地球温暖化や海洋酸性化等の影響が、どのように生物や生態系に影響を与えるのかという、予測が可能になる。

生物の代謝と物質循環を結び付けた海洋化学の研究が注目される時代が来ている。この考えを世界ではじめて、サンゴ内部の研究に応用し、新たな研究成果が得られた(図参照)。サンゴは従来考えられてきたのと違い、海水との間の物質の交換は小さいこと、サンゴ内部に自らの循環システムを保持していることが分かった。(了)

第270号(2011.11.05発行)のその他の記事

- 次世代に海を引き継ぐために「ネレウス・海の未来プログラム」始動 NF-UBC ネレウス・海の未来プログラム 副統括(Co-Director)、ブリティッシュコロンビア大学 上級研究員◆太田義孝

- 海洋生物の環境応答を理解する鍵―化学から共生を探る 静岡大学 創造科学技術大学院教授、第4回海洋立国推進功労者表彰受賞◆鈴木 款(よしみ)

- 海を重視した利活用プロジェクトの検討方法 東京大学名誉教授、第4回海洋立国推進功労者表彰受賞◆吉田宏一郎

- インフォメーション『人と海洋の共生をめざして~150人のオピニオンV』発行

- 編集後記 ニューズレター編集代表(東京大学大学院理学系研究科教授・研究科長)◆山形俊男