Ocean Newsletter

第268号(2011.10.05発行)

- 東京大学大学院工学系研究科社会基盤学専攻教授◆佐藤愼司

- 公益財団法人原子力安全研究協会会長◆松浦祥次郎

- 海の中道海洋生態科学館 館長◆高田浩二

- 「21世紀の海洋教育に関するグランドデザイン」が完成

- ニューズレター編集代表(東京大学大学院理学系研究科教授・研究科長)◆山形俊男

津波の科学的な記録とそれに基づく津波防災のあり方

[KEYWORDS]津波/痕跡調査/沿岸防災東京大学大学院工学系研究科社会基盤学専攻教授◆佐藤愼司

東北地方太平洋沖地震津波では、全国的な痕跡調査が効率的に進められた。これらの科学的な記録をもとに、防護と減災の概念に対する二つの津波レベルを具体的に決定し、総合的な津波防災を推進することが重要である。

津波の痕跡調査

■津波の痕跡調査(岩手県釜石市箱崎白浜、2011年4月11日)。高台の電柱に残されたライフジャケットから浸水高さを測定。標高14.1mであった。

わが国は地震・津波の常襲国であり、特に三陸地方は1611年の慶長三陸津波、1896年の明治三陸津波、1933年の昭和三陸津波など、津波災害を繰り返し経験してきた。そのため、海岸堤防などで津波の陸地への侵入を防止するいわゆるハード対策と、早期避難を主体とするソフト対策を組み合わせた総合的な津波対策が実施され、世界的にも最も進んだ津波防災体制が整っていると言える。これらの各種対策は、今回の津波においても被害を軽減するうえで効果的であったが、超巨大津波のもとではその効果は限定的であり、極めて多くの犠牲者が生じたことに世界中が衝撃を受けることとなった。

今回の災害から抽出される課題や教訓は数多いが、津波の挙動と被害の実態を科学的に記録して今後の津波対策に活用することが重要である。しかしながら津波の科学的な記録は、数ヶ所の潮位計や、近年導入が進んだGPS波浪計などによるものしかなく、地震の揺れの記録に比べて不足している。これを補完するものとしては、津波の痕跡調査が有効で、過去の津波災害においても、津波の全体像を把握する検証データとして効果的に活用されてきた。

津波の浸水痕跡は、被災直後の各種情報が混乱する状況のなかで、津波来襲地域を効率的にカバーするように速やかに実施する必要がある。そのためには、個々には自発的な調査であるが、共通の調査手法と統一フォーマットでのデータ蓄積をベースとしたうえで、ウェブやメーリングリストによる情報共有が有効となる。今回の津波においては、津波の翌日に(公社)土木学会や日本地球惑星科学連合など複数の学会が合同で情報を共有する場を設け、統一的な情報共有のもとで効率的な調査が実施されることとなった。今回の津波の来襲範囲は、北海道から九州に及ぶ極めて広大な地域であったため、調査(予定)地のリアルタイム情報共有は特に重要であった。震災直後の物流が混乱する状況のなかで、余震や原発事故の情報に注意しつつ、被災者の救援活動の障害とならないことを最優先しながら、現地での計測チームから、調査許可申請・データやウェブの管理などを担当する後方支援チームまで、津波挙動と被害の全容解明という共通した目標のもとで自律的な調査が進められることとなった。

痕跡調査では、陸上の構造物や地表面に残された津波浸水痕跡の位置と高さを計測する。高さの基準面としては、津波が来襲しなかった場合の潮位を取るのが一般的で、調査地点周辺の潮位計の記録などから津波の水位が最高となった時刻における仮想的な潮位を推定し、これを高さの基準面とする。

「津波の高さ」については定義によってその値が大きく異なるので、注意が必要である※1。津波警報などで用いられる「津波の高さ」とは、海岸線付近で津波によって海面が上昇するその高さのことである。これに対し、津波が堤防を乗り越えて陸上に氾濫した場合には、建物や地盤上にさまざまな浸水痕跡を残すことになる。調査では、現地における痕跡を精査したうえで、波しぶきなどの影響を受けておらず、その地点を代表し得ると判断された浸水痕跡に対して、その位置と基準面からの高さ(「浸水高さ」)、地盤面からの高さなどを計測する。津波痕跡のなかで、最も陸地の奥に入った場所の痕跡は、浸水域境界を示すデータともなるので、特に「遡上高さ」と呼ばれる。津波の被害を受けやすい谷あいの地形では、海岸線における「津波の高さ」に比べて、「遡上高さ」が大きくなる傾向があり、今回の津波では、遡上高さの最高値は約40mにも達した。

東北地方太平洋沖地震津波の特徴

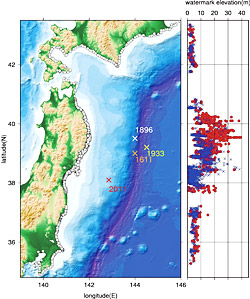

■図1 津波痕跡高さの分布

(東北地方太平洋沖地震津波合同調査団による速報値、http://www.coastal.jp/ttjt/, 2011年8月25日参照)

赤丸は遡上高さ、青色は浸水高さを示している。岩手県北部では約40mに達するうえ、太平洋岸の広い範囲に津波が来襲している。

図1は、今回の津波の痕跡高さの分布である。福島第一原発周辺の立ち入り制限区域のデータが乏しいものの、津波が観測された広域のデータがバランスよく取得されている。痕跡高の分布形状をみると、千葉県から北海道に至る広い範囲にわたる分布に加えて、三陸地方にピークを持つ分布が重なっているように見える。GPS波浪計などの水位記録とも合わせて津波の数値計算結果と比較すると、広い範囲に津波をもたらすのは、南北数百キロに及ぶ広い範囲の海底地盤変動であり、三陸地方にピークをもたらすのは三陸沖の海溝付近で発達する海底地盤の変動であることが確認されている※2。前者の広範な津波は、過去の例が乏しく、『日本三代実録』に記載のある869年のいわゆる貞観津波に遡る。貞観津波に関しては、近年までその詳細が不明であったが、津波堆積物の調査が進み、千年に一度程度の極めて低い頻度で発生する巨大津波であることが科学的に解明されつつある。後者の三陸地方にピークを持つ津波は、いわゆる三陸津波であり、冒頭で述べたように百年に一度程度の頻度で繰り返して発生している。

津波の発生メカニズムについては海底調査を含めた今後の詳細調査を待たねばならないが、今回の津波は、発生頻度と影響範囲が異なる、千年に一度程度の南北数百kmに及ぶ広範囲な津波と、百年に一度の頻度で繰り返す三陸地方にピークを持つ津波という、二つの巨大津波が同時に発生した超巨大津波であると解釈できる。

防護と減災

津波防災は、海岸堤防等で津波の侵入を防護するハード対策と、早期避難を中心として人命保護と減災を図るソフト対策を組み合わせて進められてきた。海岸堤防等の防災構造物の耐用年数が数十年程度であることを勘案すると、発生頻度が千年に一度程度の津波に対して構造物のみで対応しようとすると、対象とする津波に遭遇するまでに構造物を何度も造り直さなければならないことになり、非現実的であることがわかる。一方、2004年スマトラ津波、2010年チリ地震津波、今回の津波などで、それぞれの地域で発生し得る最大クラスの津波の情報が蓄積され、最大クラスの津波を具体的に設定できる環境が整いつつある。津波が越流しても全壊までは至らない粘り強い構造物による防護計画と具体性のある減災計画を、一体的に策定することが肝要である。(了)

第268号(2011.10.05発行)のその他の記事

- 津波の科学的な記録とそれに基づく津波防災のあり方 東京大学大学院工学系研究科社会基盤学専攻教授◆佐藤愼司

- 原子力と海 公益財団法人原子力安全研究協会会長◆松浦祥次郎

- 海への礼、水族への恩を返す場としての水族館 海の中道海洋生態科学館 館長◆高田浩二

- インフォメーション 「21世紀の海洋教育に関するグランドデザイン」が完成

- 編集後記 ニューズレター編集代表(東京大学大学院理学系研究科教授・研究科長)◆山形俊男