Ocean Newsletter

第264号(2011.08.05発行)

- 東京海洋大学海洋科学部教授◆神田穣太

東京海洋大学海洋科学部教授◆石丸 隆 - 元海上自衛隊幹部学校長◆岡 俊彦

- (独)海洋研究開発機構 インド洋太平洋海洋気候研究チーム チームリーダー◆安藤健太郎

- 第4回海洋立国推進功労者表彰の受賞者決定

- ニューズレター編集代表(東京大学大学院理学系研究科教授・研究科長)◆山形俊男

水中グライダー―新たな海洋観測ツール

[KEYWORDS]海洋観測/観測技術/海洋気候変動(独)海洋研究開発機構 インド洋太平洋海洋気候研究チーム チームリーダー◆安藤健太郎

1990年代前半に表層係留ブイ、2000年からアルゴフロートが広く世界で利用されるようになり、近年では水中グライダーをどのように利用して行くかが、海洋観測における一つの話題となっている。

ここでは、水中グライダーの有用性について紹介すると同時に、海洋起源の気候変動研究に重要な既存の全球海洋観測システムへの利用について述べる。

水中グライダー

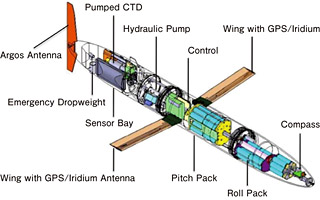

■図1:水中グライダーの仕組み(米国ブルーフィン社スプレーグライダーの例)。空中重量は50kg程度で長さが2m弱というのが一般的なサイズです。グライダー内部では電池等おもりとなる物を前後・左右に動かし重心の位置を変えて水中の姿勢を上下や左右に傾けます。水中重量は中立であり、筐体内の油を筐体の内外に出し入れすることで体積を変化させ、グライダー全体の浮力を調節して上昇・下降します。

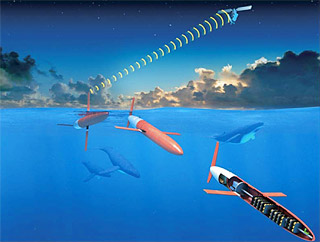

水中グライダーのアイデアは古く1980年代に遡り、米国の著名な海洋研究者であるストンメル博士が陸上にいながら全球の海洋を表層から深層まで思いのまま観測したいという強い願いにより開発が始まったもので、大空のグライダーのように水中を上下しながら水平に移動し、観測データを取得するという観測機材です。当初は米国ウッズホール海洋研究所とその周辺に位置する海洋観測の開発販売を行うベンチャー会社との共同で開発が開始され、いわゆる水温差を利用したサーマル式エンジンを持つグライダーの開発が行われてきました。それと並行して、扱いやすさや確実性も考慮され通常のアルカリやリチウム等の電池を利用したバッテリー駆動の水中グライダーも開発されてきました。

現在、米国の企業3社においてそれぞれグライダーの開発が終了し商業用に製造され(著者調べ)、かつ米国以外の国でも開発が開始されています。グライダーが水中を上下しながら水平に移動するために、グライダーは、浮力制御機能(アルゴフロートはこの浮力調整のみによる)、内部の重心の位置を左右に変え水中翼で安定させつつ転向できる機能、そして重心の位置を前後に代えて姿勢を上向き・下向きに変更できる機能を持っています(図1)。

浮力調整はアルゴフロートと同じであり、圧力筐体内の油(シリコン等)を筐体外に出すことで浮力を得たり、油を筐体内に入れることで浮力を減らす制御をします。筐体内の電池ケースの重量が最大なので、この電池ケースそのものを前後に動かすことにより上・下にグライダーを向け、また、重心の位置を左右に回転させることでグライダーを旋回させます。

これらの機能のうち、最もエネルギーを必要とする浮力調整にサーマル式エンジンを利用しているグライダー(現在1社が実証済)をサーマル式グライダーと呼びます。サーマル式エンジンでは、水温10℃以上で固体から液体となり体積を増すグリースを利用することで、浮力調整用の油の出し入れのためのエネルギーを作り出し、浮力の制御として利用しています。このエンジンを利用すれば、バッテリー式グライダーに比べてより長期間にわたり自動観測を続けることができます。

製品化されているグライダーの一つであるスローカム(Webb Research社)で電池式とサーマル式での仕様を比較すると、電池式では連続観測期間が50日(アルカリ電池)~240日(リチウム電池)で航続距離が最大で4,000kmであるのに対し、サーマル式では連続観測期間が3~5年、航続距離は40,000kmで、サーマル式は非常に自然に優しくエコな観測機材と言えます。

現状と将来

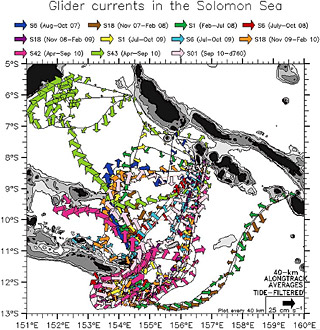

■図2:2007年から2010年にかけて実施された南西太平洋赤道域のソロモン海におけるグライダーの測線(黒の実線)とグライダーのデータによる表層流速ベクトル(米国海洋大気庁太平洋海洋環境研究所 ウイリアム・ケスラー博士提供)。

日本ではこれまで積極的に開発が行われて来なかったこともあり、水中グライダーの利用はありませんでしたが、最近では水産庁や東京大学で利用され始めています。他方、開発主体の米国を中心として既に幾つかの実績があり、沿岸での観測から縁辺海※、外洋までの観測に既に利用されています。その一例として、図2に米国の研究者が行ったグライダー観測のデータで、南西太平洋赤道域のソロモン海(オーストラリアの北東海域)で3年間に渡りソロモン海を様々なルートで横断したグライダーによる表層の海流を示します。このデータから例えばソロモン海の西側で北向き(赤道向き)の強い流れが常に観測され低緯度西岸境界流が明確にわかり、さらに解析することで赤道向きの流量やその変動などを理解することができると思われます。

さらに世界ではこれまでの幾つかのグライダー観測の成功を受けて、グライダーを"全球海洋観測システム"として既存の全球海洋観測システムを補完する形で取り込む可能性についての議論が始まりつつあります。例えばエルニーニョ現象のような気候変動現象に伴う異常気象現象を正確に把握し予測するためには、全球での海洋観測データが必要なのですが、実際に集められうる観測データには濃淡があり、赤道域や途上国の沿岸・縁辺海や極付近では、観測がそれほど多くはありません。そこでグライダーを利用して、インドネシア多島海での連続的な横断観測、黒潮などの重要な海流の横断観測等を行い、既存の全球観測システムを補完するということが考えられます。

もちろん全球観測の補完だけではなく、沿岸域の観測でも小型船で回収し整備済みのグライダーを投入することで比較的安価に連続観測を行うこともできます。とくに栄養塩や酸素などの沿岸生態系に影響する項目のリアルタイム観測は、沿岸での漁業等の社会経済活動に有益な情報となりえます。

グライダーは回収し整備することで何度も利用でき、環境に対する負荷も非常に少なくて済みます。グライダーの利用可能性は広く、今後ますます利用される機材になると思われます。日本でも開発が進み、日本製の優れたグライダーが製造販売されることを期待します。(了)

第264号(2011.08.05発行)のその他の記事

-

福島第一原子力発電所事故と海産魚介類の安全性

東京海洋大学海洋科学部教授◆神田穣太

東京海洋大学海洋科学部教授◆石丸 隆 - 東日本大震災における海上自衛隊の活動について 元海上自衛隊幹部学校長◆岡 俊彦

- 水中グライダー―新たな海洋観測ツール (独)海洋研究開発機構 インド洋太平洋海洋気候研究チーム チームリーダー◆安藤健太郎

- インフォメーション 第4回海洋立国推進功労者表彰の受賞者決定

- 編集後記 ニューズレター編集代表(東京大学大学院理学系研究科教授・研究科長)◆山形俊男