Ocean Newsletter

第264号(2011.08.05発行)

- 東京海洋大学海洋科学部教授◆神田穣太

東京海洋大学海洋科学部教授◆石丸 隆 - 元海上自衛隊幹部学校長◆岡 俊彦

- (独)海洋研究開発機構 インド洋太平洋海洋気候研究チーム チームリーダー◆安藤健太郎

- 第4回海洋立国推進功労者表彰の受賞者決定

- ニューズレター編集代表(東京大学大学院理学系研究科教授・研究科長)◆山形俊男

福島第一原子力発電所事故と海産魚介類の安全性

[KEYWORDS]海洋環境/放射能汚染/暫定規制値東京海洋大学海洋科学部教授◆神田穣太

東京海洋大学海洋科学部教授◆石丸 隆

福島第一原子力発電所の事故は、海洋環境へも深刻な影響をおよぼした。今回の事故では、同じ種類の生物でも放射能レベルがきわめて幅広く変動することが予想される。

海産食品への不安払拭のためにも、徹底した調査とすみやかな情報公開が望まれる。

海洋汚染の規模

1)4月1日~6日に流出した高濃度汚染水520トン(0.94PBq)、4月4~10日に意図的に放流された低濃度汚染水10,393トン(4.2×1010Bq)、5月10日~11日に流出した高濃度汚染水250トン(9.8×1012Bq)の合計(5月23日付原子力安全・保安院発表)、2)5月16日付原子力安全・保安院発表、3)神田[ビオフィリア7巻2号, 42 (2011)]に準じた算出(より新しい数値を使用)、4)6月2日付東京電力発表、5)Gray, J. et al. (1995) J. Radiol. Prot., 15, 99.、6)Jones, S. (2000), Distribution and Speciation of Radionuclides in the Environment, Inaba, J. et al. (eds.), Institute of Environmental Sciences.、7)神田[前出]、8)UNSCEAR 2000 Report Vol. I

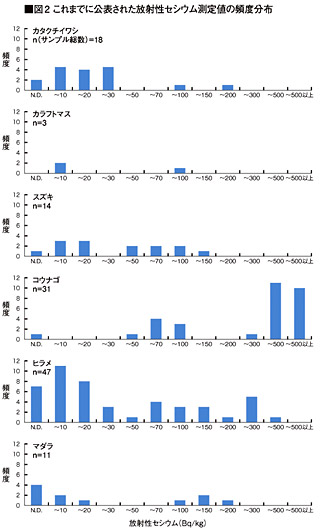

水産庁ホームページに取りまとめられている魚種別の放射能測定結果(6月21日時点)のうち、6魚種のデータから作成。

原子力発電所の事故では、さまざまな放射性核種が放出される。ここでは放出量が多く半減期も長いセシウム137(137Cs)による汚染を中心にとりあげる。これは137Csについて比較的多くのデータが得られているためで、他の核種を軽視する趣旨ではない。

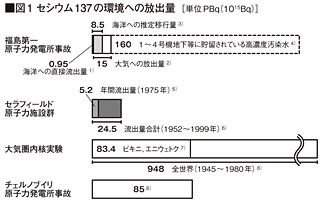

福島第一原子力発電所から海へ直接流出した137Csは、確認されている分だけで9.5×1014Bq(ベクレル)である。これに、事故当初に大気へ放出され、海洋に沈着(雨や塵として降下)した分と、陸上に沈着した後に河川水や地下水と共に海へ流出する分とが加わる。大気に放出された137Csについては半分が海洋に移行すると仮定し、これらの量を図1に示した。

比較のため、過去最悪の海洋汚染とされるイギリス・セラフィールドの原子力施設群からの海洋への流出量を示した。海洋汚染のみの抽出は困難であるが、第五福竜丸の事件でも知られるビキニ環礁・エニウェトク環礁などでの大気圏内核実験、チェルノブイリ原子力発電所事故についての137Cs放出量も示した。福島では短期間にセラフィールドの年間流出量を上回る量が海へ移行したとみられる。

事態の今後は予断を許さない。海洋環境への影響で最も懸念されるのは1号機~4号機の地下などに大量に貯留されている高濃度汚染水である。この汚染水に含まれる137Csの量は、チェルノブイリやビキニ/エニウェトク環礁の総放出量を上回る。

海域の放射能分布

事故後はじめての沖合調査が行われた3月23日に、30km沖の全観測点の表層からほぼ一様に約10~20Bq/Lの137Csが検出された。これは大気からの沈着によると考えられる。陸上と同様に、比較的遠距離でも局所的に沈着量の高い海域が存在した可能性は高い。3月末以降、発電所直近の海水から数万Bq/Lに達する137Csが検出され、少し遅れて沖合でも数十Bq/L以上がスポット的に検出された。これは発電所から直接流出した汚染水の影響と考えられる。福島沖の海水の流れは絶えず一方向に向かうものではなく、潮汐、風、渦などの影響を受けて流向が大きく変動する。このような状況で、きわめて高濃度の汚染水が少量ずつ流出すれば、数km以下の複数の高濃度領域に断片化され、複雑な分布をすることになりやすい。さらに汚染水の一部は、比較的高い放射能(数百Bq/L以上)を保ったまま岸沿いに南下したと推測される。海岸沿いの浅海域では、陸上に沈着した放射能の流出もある。

断片化した汚染海水の多くは南下しながら拡散し、やがて黒潮続流によって東側へ移動していくとされる。しかし、大気からの放射能沈着は発電所北側の海域が中心であったとするシミュレーション結果もある。後述の魚介類も含め、北側海域の放射能データは著しく乏しい。なお、東京電力(株)や文部科学省が公表している海水中の放射能は、最近ではほとんど「不検出(N.D.)」とされる。これは緊急時の簡易測定を行っているためで、数Bq/Lレベルでも不検出となることがある。後述するように、このレベルの海水に生息する魚介類でも、放射能が規制値を超える可能性がある。日本海洋学会などが提言しているとおり、広範囲での高感度測定法を用いたモニタリングが強く望まれる。これは汚染の加害国としてのわが国の国際的義務でもある。

魚介類への影響

一般に生物体内の放射能は周囲の海水に比べて高くなり、その倍率は濃縮係数と呼ばれる。魚介類の放射性セシウム(137Csと134Cs)の暫定規制値は500Bq/kgである。濃縮係数を100倍(福島海域のスズキの例)とすると、海水の放射能が5Bq/L以上で長期間継続すれば、規制値を超える可能性が高い。1986年のチェルノブイリ事故では、日本近海の137Cs放射能がほぼ一様に増加した。魚介類の137Cs放射能がピークに達したのは、約半年から1年後である。今回の事故の影響も、これから本格化する可能性がある。

海水から生物への放射能の移行経路は、餌からの取り込みや、エラからの直接吸収が主であるが、種間差も大きい。移行経路や濃縮の度合いは核種によっても異なり、食物連鎖を経た生物濃縮もある。今回の事故では、海水の放射能変動は時間的にも空間的にもきわめて大きい。したがって、同じ種類でも生息場所や移動の度合いによって、体内の放射能は大きく異なるだろう。魚には広く移動する種類もあり、産地で判断できない場合もある。水産庁が取りまとめている魚介類の放射性セシウム測定結果について、頻度分布の例を図2に示した。

放射能のばらつきが大きいことと共に、データが十分でない魚種が多いことを指摘せざるを得ない。このような状況では、魚介類の購入を避けようとする消費者の行動はきわめて合理的なものといえる。市場に並ぶ魚介類の放射能レベルを推定できる十分な情報があり、消費者がそのレベルを受け入れることができる状況を早期に実現する必要がある。とくに海域や魚種によって検査データがほとんど存在しないことがある点はきわめて深刻な問題と考える。検査が行われないことは、決して生産者の利益にならない点を強調したい。

生物に取り込まれた放射能は、生態系内で循環が繰り返され、核種によっては海底の堆積物(底泥)に保持されるものもある。このような場合は、海水と違ってすみやかな拡散は期待できず、底泥からベントス、さらに底魚への放射能の移行が長期間続く可能性がある。高い放射能が観測され続けた沿岸浅海域も含め、海水、海底堆積物、プランクトン、ベントスなどを含めた包括的な調査の継続が強く望まれる。(了)

第264号(2011.08.05発行)のその他の記事

-

福島第一原子力発電所事故と海産魚介類の安全性

東京海洋大学海洋科学部教授◆神田穣太

東京海洋大学海洋科学部教授◆石丸 隆 - 東日本大震災における海上自衛隊の活動について 元海上自衛隊幹部学校長◆岡 俊彦

- 水中グライダー―新たな海洋観測ツール (独)海洋研究開発機構 インド洋太平洋海洋気候研究チーム チームリーダー◆安藤健太郎

- インフォメーション 第4回海洋立国推進功労者表彰の受賞者決定

- 編集後記 ニューズレター編集代表(東京大学大学院理学系研究科教授・研究科長)◆山形俊男