Ocean Newsletter

第258号(2011.05.05発行)

- 総合地球環境学研究所・教授◆秋道智彌

- 横浜国立大学名誉教授、放送大学教授◆來生 新

- 名古屋大学博物館教授◆大路樹生(おおじたつお)

- ニューズレター編集代表(東京大学大学院理学系研究科教授・研究科長)◆山形俊男

超深海に生息するウミユリ

[KEYWORDS] ウミユリ/海溝/超深海名古屋大学博物館教授◆大路樹生(おおじたつお)

日本近海の海溝の、9,100mを超える超深海にウミユリが多数生息することが、無人潜水艇による調査によって明らかになった。これはウミユリを含む棘皮動物の最深の記録であるばかりでなく、海溝の底が決して生物の乏しい環境ではないことを示している。

去年は探査機「はやぶさ」が小惑星から鉱物粒子を地球に持ち帰り、また地球外生命に関する発表をNASAが行うなど、宇宙に対する関心が大いに高まった年だった。宇宙は未知の現象にあふれており、研究者のみならず一般の方々や子供たちもわくわくするような世界と言えるだろう。これに対し、われわれの足もとの地球はどうだろうか。もはや地球上は至る所踏破され、探検されずに残されている未知の場所などないと思われるかもしれない。

しかし実は地球にはまだまだ探検されていない、未知の領域が拡がっているのである。特に地球の表面積の7割を占める海にはふしぎな生き物や地上では見ることのできない現象が数多く発見され続けている。私は最近、海の中で最も深い部分(6,000mを超える深海を「超深海」と呼ぶ)に生息する動物を観察する機会を得た。以下に超深海に生息するウミユリという動物の話をしよう。

「かいこう」による超深海の調査

海の中で最も深い場所はマリアナ海溝にあり、11,000mを超える深さだ。日本近海にも9,000mを超える超深海がある。これだけの深海になると、圧力も相当なものだが、水温が低いことに加え、栄養分にも乏しい環境となる。なぜなら海の中で一次生産は、大半が表層近くに漂う植物プランクトンの光合成によって行われており、海中の大半の動物はこの植物プランクトンに始まる食物連鎖によって養われているからである。そしてエサとなる有機物は表層近くからマリンスノーなどで海の深くまで落ちていく。しかしこの有機物は、深海へ運ばれる途中でバクテリアによってほとんど分解されてしまう。従って超深海に生息する動物がありつける栄養分はきわめて少なくなるはずである。

東京から南東へ220km、日本近海では最も深い海が続くところ(正確には日本海溝と伊豆小笠原海溝が接するところ)、ここには9,000mを超える海が南北に溝のようにのびている。魚も発見されていないほど深い海だ。こんなところに、果たして目で見えるような生物が生息しているのだろうか、と私も思っていた。この海溝の西側斜面、水深8,600mから9,100mの海底で、無人探査機(ROV)「かいこう」による調査が1999年12月に行われた。有人の潜水艇ではなかなかこのような超深海までは潜ることが困難であるが、小型の無人潜水艇ならば潜ることができるものも開発されている。「かいこう」はビデオやカメラが備え付けられているだけでなく、マニピュレータと呼ばれるマジックハンドがあり、海上の母船からの指令でこれを動かして、海底の岩石や生物を採集することも可能である。

最近になって私はそのビデオを見る機会に恵まれた。実はこの潜水調査の目的は海底地形と地質にあり、生物に着目したものではなかった。そのため、貴重な生物が記録されていたにもかかわらず、生物学的な面は長く検討されることがなかったのである。

超深海はウミユリの楽園

■図1

■図2

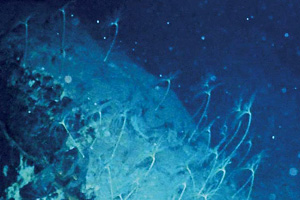

ビデオを見て驚いたことに、海溝の切り立つような斜面にはウミユリが多数生息していた(図1)。ウミユリは棘皮動物に属する動物で、生きている化石とも言われている。浅い海にも多いウニやヒトデと同じグループに属しているが、棘皮動物の中ではもっとも原始的と言われている。今から5億年前から2億5,000万年前の古生代には多くの種類のウミユリが浅い海に多数生息していた。しかし古生代の終わりに起きた大量絶滅によって、ウミユリのほとんどの種が絶滅し、かろうじて生き残ったウミユリもその後浅海から姿を消してしまった。今では大陸斜面と呼ばれる水深数百mの海を中心に分布している動物である。

「かいれい」のビデオで見る限り、海底の岩の上にはびっしりとウミユリが立っていた。海溝は単に海が深いだけではなく、硬くて大きな岩がごろごろ転がっているところでもある。一つの大きな岩には数十匹のウミユリ個体が、皆同じ方向を向いて並んでいた(図2)。一方泥の上にはウミユリは生息していなかった。これはウミユリが硬い岩の上だけに固着して生育できることを示している。ビデオで観察されたウミユリは細い茎で海底から立ち上がり、傘を広げるように10本の腕を伸ばしていた。茎の長さは約13cm、腕の長さは約10cmである。これはウミユリが通常流れの中でエサをとる姿勢である。流れに乗って漂う有機物やプランクトンなどを捕らえているのである。ビデオや写真の画面から、このウミユリはチヒロウミユリという種類に近いものであることが分かった。チヒロウミユリは浅い海では大陸斜面上部の200m位の深度からも知られている。

「かいれい」によって記録された最も深い場所は9,202mで、これはウミユリの生息記録としては最も深い記録である。そればかりか、棘皮動物全体としてもこの水深が最深記録となった。超深海は生物の乏しい世界、という認識は変えなければならないだろう。問題はなぜ、エサの乏しいはずの超深海に、ウミユリの楽園とでも言うべき多数の個体が生息しているのだろうか、という点である。

この観察によって、海溝の軸部は生物の乏しい世界ではなく、高い密度でウミユリが生息していることが明らかになった。エサとなる有機物は本来このような超深海にはほとんど届かないはずだが、これだけ多数のウミユリを支えるだけの栄養が供給されているのだ。実は海溝の軸部には有機物が沈み込んで集まり、周りよりもエサが豊かなのかもしれない。

海溝は地質時代を通じて長く存在していたと考えられている。このような多くのウミユリを育む環境は、長い地質時代を通じて存在していたかもしれない。海溝のウミユリはまず化石として保存されることはないだろうが、地質時代を通じて、海溝の軸部にウミユリが長く生息してきたかもしれないことなどを示唆している。

残念なことに「かいこう」の調査では超深海からウミユリの標本は回収されなかった。ぜひいつか、潜水艇によって海溝からウミユリが採集されることを願っている。(了)

第258号(2011.05.05発行)のその他の記事

- 海に生きる知恵を復興のよりどころに~岩手県大槌町の東日本大震災~ 総合地球環境学研究所・教授◆秋道智彌

- 東日本大震災と海洋の総合的管理~漁業の6次産業化と内水面漁業権の海への拡大~ 横浜国立大学名誉教授、放送大学教授◆來生 新

- 超深海に生息するウミユリ 名古屋大学博物館教授◆大路樹生(おおじたつお)

- 編集後記 ニューズレター編集代表(東京大学大学院理学系研究科教授・研究科長)◆山形俊男