Ocean Newsletter

第20号(2001.06.05発行)

- 海上交通システム研究会幹事◆寺田政信

- 深田サルベージ建設株式会社営業本部海洋開発室室長◆清水信夫

- であいねっとわーく ともだち◆綿末しのぶ

- インフォメーション

- ニューズレター編集委員会編集代表者((社)海洋産業研究会常務理事)◆中原裕幸

「えひめ丸」の引き揚げと深海サルベージの現状

深田サルベージ建設株式会社営業本部海洋開発室室長◆清水信夫巨額な費用のかかる深海サルベージは商業的にも行われていないのが現状であり、深海での重作業には設備面でも、また技術的な面でも課題が多い。水深610mの海底から「えひめ丸」を引き揚げる作業には困難が伴うことが予測されるが、深海サルベージ技術はこれを機に飛躍的に進歩するはずだ。

「えひめ丸」引き揚げ決定のいきさつ

愛媛県宇和島市にある宇和島水産高等学校の漁業実習船「えひめ丸」(総トン数499トン)は、平成13年2月10日(日本時間)13時45分ごろ、急速浮上訓練の最中だった米海軍の原子力潜水艦「グリーンビル」に水中から船底を追突され、ハワイ・オワフ島ダイヤモンドヘッドの沖合10.2マイル(約18.5km)の水深610mの海底に沈没した。「えひめ丸」は沈没事故発生とほぼ同時に自力による救助活動を行ったが、9名の行方不明者を生じた。事故発生45分後に米沿岸警備隊の救助船が現場に来航し、生存者の収容と行方不明者の捜索を航空機と警備艦船により昼夜を通して行った。またあとから米海軍による無人探査機(ROV=RemotelyOperatedVehicle)や広域海底調査機(サイド・スキャン・ソナー)などの機器を使用し、空から海中海底までの立体的な捜索を行ったが、9名の行方不明者は発見されず、約1カ月にわたる捜査活動はうち切られた。

しかしながら、衝突から沈没までの時間が約10数分という短時間であったことから行方不明者の多くが船体に閉じこめられた可能性が強いとして、行方不明者の船内捜索と同時に「えひめ丸」関係者の現状復帰の要求が強まった。「えひめ丸」引き揚げの日本側の要望について、米政府は最善を尽くすと回答、引き揚げ作業は実施に移されることになった。その一環として引き揚げによる環境影響評価を2カ月間で行い、その後、今年夏期より引き揚げを開始することになった。

米海軍では、自軍の艦船航空機及びそれらが関係した船舶航空機のサルベージの施工については民間業者に委託し施工する体制を敷いており、今回の引き揚げについてはかねてより委託契約を締結していたオランダの「シュミット・インターナショナル社」に委託し実施することになっている。筆者は、事故発生と同時にホノルル領事館に開設された「えひめ丸救難対策本部」に、サルベージの専門家として2月12日から27日まで勤め、ROV「スコーピオ」及び「デープ・ドローン」による海中調査に立ち会うとともに、引き揚げについての可能性を検討した。

深海サルベージの現状

わが国の深海での引き揚げの実績は、昭和63年7月に福島県磐城沖40kmの水深240mに沈没した民間海洋調査船「へりおす」(総トン数約50トン)である。水深が浅ければ大型の海上起重機船を使用し、総トン数6,000トンの引き揚げも行われている。一般船の引き揚げは水深50m以浅であり、サルベージ作業は保険会社から発注されて行われる。ただし、発注は船体に付保されている金額(船体保険金)以内であり、サルベージ会社による救助作業の見積もりがそれ以上になる場合には全損事故として保険金が全額船主に支払われ、サルベージ作業は行われない。その水深の限界は圧縮空気による潜水の限度である50m前後が目安となっている。したがって、大水深でのサルベージは商業的にも行われていないのが今日のサルベージ界の現状である。

しかし、最近では環境問題や人権問題に起因し、深海サルベージの必要性が望まれるに到っている。先の「へりおす」や今回の「えひめ丸」の引き揚げはその一例であり、この他に原油流出事故を起こしたロシアのタンカー「ナホトカ」号(船体主要部は水深約2,500mに沈没、船体確認済み)、学童疎開船「対馬丸」(水深840mに沈没、船体確認済み)の引き揚げが政府レベルで検討された。

また、海外では、昨年沈没したロシアの原子力潜水艦「クルスク」(水深105m、水中重量18,000トン、本年夏期に引き揚げ予定)や同ロシアの原潜「コムソモレッツ」(1989年4月沈没、水深1,682m、水中重量4,500トン、調査のみ)などがある。最近では、ブラジルのリオデジャネイロ沖水深約2,000mに海洋石油生産用プラットホーム「P36」がガスの爆発事故により沈没した。

引き揚げを伴わない単なる沈船調査(船体内部は除く)の場合は、今日ではほぼ世界のいかなる水深でも可能となっている。また、墜落航空機やロケットのような回収単位が1回あたり数トン程度のものであればこれも調査作業の延長として今日では深海にかかわらず回収は可能である。しかしながら、今回の「えひめ丸」の引き揚げ作業などは、一口に言えば大深度重作業であり、技術的な課題はすべてここに集約される。

「えひめ丸」引き揚げに伴う技術的課題

先にも述べたように現在の商業的なサルベージは深海を対象としていないので、実行に際しては主に設備面での迅速な対応が困難となっているのが実情である。とくに深海で使用する水中機器については、応急的な製作では対応できない面が多々あり、これを現場の操作技術で解決するには限度がある。

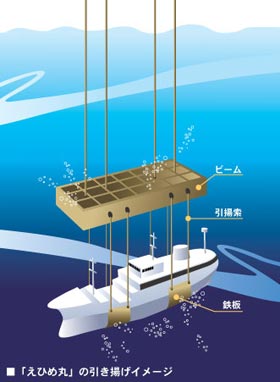

沈船引き揚げの具体的な課題としては、引揚索の船体取り付け方法がある。ダイバーによる商業的な水中作業の深度的限界は300m以内であり、それ以上での深度での水中作業はROV(無人ロボット)に依存することとなる。通常、沈船が正座状態にあるときは船尾を一部海底から吊り上げて、船底部に海底との間隙を作って引揚索を通す方法を用いるが、このような方法を用いず、ロボットを使用し、いかにして船底下を掘削して引揚索及び鉄板を貫通、敷設させるのか。また、引揚索は引揚用ビームに取り付けた後にビームを引き揚げる計画とも言われているが(図参照)、どのようにしてビームに引揚索を取り付けるのか。この場合に操作するワイヤーは直径110mm前後であり、その重量は1mあたり50数kgである。このような重量物をROVでどのようにして扱うか。これらは今回行われる「えひめ丸」引き揚げに際してもっとも注目されるところである。これらの課題は今後の深海サルベージを計画する上で大いに参考になるばかりでなく、深海サルベージ技術の世界的な基準の一つとなってゆくと思われるからである。

深海での沈没事故については重作業を伴うため設備をはじめ技術的にも上記以外に課題が多く、民間レベルでの応急的な処理では対応不可能な場合が多い。今後は「えひめ丸」事故を契機に長期的な視野に立った深海防災対策が望まれる。

最後に、いまだ行方不明となっている4名の学生と5名の乗組員の方々の早期発見とご家族の皆様のご心痛が一日も早く癒えることを祈念して拙文を終わりとします。(了)

第20号(2001.06.05発行)のその他の記事

- 「えひめ丸」事故、もうひとつの視点 海上交通システム研究会幹事◆寺田政信

- 「えひめ丸」の引き揚げと深海サルベージの現状 深田サルベージ建設(株)営業本部海洋開発室室長◆清水信夫

- 干潟の生きものと遊ぶ であいねっとわーく ともだち◆綿末しのぶ

- 独立行政法人制度のスタート インフォメーション

- 編集後記 ニューズレター編集代表((社)海洋産業研究会常務理事)◆中原裕幸