Ocean Newsletter

第200号(2008.12.05発行)

- 海洋政策研究財団常務理事◆寺島紘士

- 総合地球環境学研究所 副所長◆秋道智彌

- 東京大学 大学院理学系研究科 副研究科長◆山形俊男

- 事務局(海洋政策研究財団情報発信チーム)◆丸山直子

気候の問題を考える

[KEYWORDS]地球温暖化/気候変化/気候変動東京大学 大学院理学系研究科 副研究科長◆山形俊男

私たちの社会経済に直接影響を及ぼす気候変動については、世界海洋観測の急速な発展、気候変動現象への科学的知見の深化、さらに観測データを高精度の気候変動予測モデルに同化して季節予測を行なう手法の発展によって、きわめて高度な予測が可能となりつつある。

地球環境保全に向けた施策はこのような具体的な気候変動予測の推進とそれに基づく適応策と並行して進められるべきである。

変化と変動の違い

「地球温暖化」をグーグルで検索すると500万件もヒットする。「Global Warming」では4,000万件にも達する。地球温暖化の話題がメディアに取り上げられない日は無い。地球温暖化人為起源説を疑問視する書物も書店のコーナーにうずたかく積まれている。

巷間に溢れる情報の中にはいろいろなレベルで誤解があり、それが論争を増幅しているようだ。ここではそのような誤解を一つだけ取り上げよう。それは「気候変動」(Climate Variation)と「気候変化」(Climate Change)の混同である。気候変動とはなんらかの内部要因によって気候が標準的な状態からずれ、そのずれがある程度大きい場合を指している。標準状態としては30年間の平均を用いることが多い。一方、気候変化はこの標準状態がもっと長い時間で変わることである。これは自然変動を生む大気・海洋のシステムに外部から何らかの作用が加わることで起こることが多い。

用語の重要性

2004年夏の猛暑、2005/6年冬の豪雪は記憶に新しい。この猛暑や豪雪などは日々の気象現象なので、暑い中でも涼しい日もあれば、豪雪の合間に晴れ間が覗くこともあるだろう。このような自然変動を季節全体で見た時に他の普通の年(平年)と著しく違っている場合には気候変動ということができる。温暖化気体である二酸化炭素の濃度が産業革命後一貫して増大していることと近年の地表温度の上昇との関係が地球温暖化問題として大きな話題になっているが、これは大気・海洋システムの外側にある人間活動による作用と考えられるので気候変化の問題になる。数万年以上の時間スケールで地球の公転軌道や地軸の傾きなどが揺らぎ、それが地球に注ぐ太陽放射量を変えることから氷期や間氷期などが訪れるが、これも気候変化の一つである。

このような意味合いからIPCCを「気候変動に関する政府間パネル」、UNFCCを「国連気候変動枠組み条約」と訳すのは問題がある。それぞれ「気候変化に関する政府間パネル」、「国連気候変化枠組条約」とすべきであろう。またGlobal Warming Projectionをわが国では「地球温暖化予測」と訳すことが多いが、予測(Prediction)という用語は天気予報のように初期値問題を解くかのような誤解を生みやすい。経済社会政策などのシナリオに依存する不確実性の高い未来の議論であるから、正しくは「地球温暖化予想」とすべきであろう。実際、IPCCのレポートでは「変動」と「変化」、「予測」と「予想」の用語を慎重に使い分けている。

IPCCモデルの限界

「変動」と「変化」の概念の違いは決して意味論的な範囲にとどまらない。地域社会の適応策を考えるにあたっては重大な相違をもたらす。私たちの社会経済に影響を及ぼす異常気象や極端現象に直接的に関係するのは気候変動であって、気候変化ではない。気候変化は気候変動を生む場の変化である。こうした階層構造を理解することは極めて重要である。

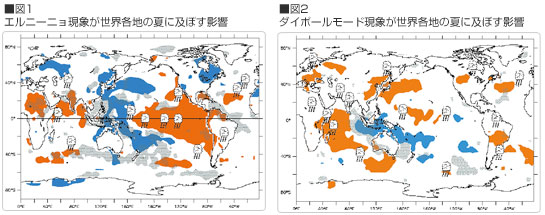

具体例を挙げよう。日本や東アジアに夏をもたらすのは太平洋-日本パターン(PJパターン)と呼ばれる現象による。4月頃にはインドネシアの近辺で太陽高度が高く、そこで活発化した対流活動で上昇した大気はフィリピン周辺で下降する。その結果、フィリピン付近の海域では好天により海水温がどんどん上昇する。7月頃になると、この高温化した海域に対流活動の中心が移動する。大気の下降域も付随して北上し、日本付近は小笠原高気圧に覆われて、夏になる。これが大気のPJパターンと呼ばれるものである。このような季節進行を壊し、冷夏をもたらすものにエルニーニョ現象がある(図1)。この現象が起きるとフィリピン周辺の暖かい海水が日付変更線から東太平洋の方に移動してしまうので、なかなか強い対流が生じない。日本に夏をもたらす小笠原高気圧も強まらない。一方、インド洋にダイポールモード現象が発生するとインド北部からフィリピン周辺に至る地域で対流活動が活発化し、日本付近は猛暑になることが明らかになって来た(図2)。

IPCCのレポートは温暖化気体の排出シナリオに基づいて、気候変化のモデルにより数十年後、百年後の世界の気候を論じている。雲の取り扱いなどで科学的に難しい問題は残るが、地球全体の平均的な描像については、大きな間違いは起こしていないと考える。しかし、地域社会への影響をIPCCに用いられたモデルの結果を用いて論じるのは危険である。それは気候変動現象の再現性に問題があるからである。

影部分は旱魃、雲マークは大雨、青色部分は低温異常、オレンジ色部分は高温異常を示す。

適切な適応策を

しかし悲観的な話ばかりではない。賑やかなIPCCの話題の陰に隠れてはいるが、気候変動の予測を目指す試みも最近急速に進歩しているからである。エルニーニョ現象の予測については発生の一、二年も前から予測できる水準に到達している。これは衛星やブイによる広域地球観測の急速な発展、科学的知見の深化、さらに観測データをモデルに同化して季節予測を行なう手法の発展による。旱魃や洪水、高温や低温などの発生可能性を数ヶ月から一年前に予測することは、社会・経済活動に直接的に貢献することになる。地球環境保全に向けた施策はこのような具体的な気候変動予測の推進とそれに基づく適応策と並行して進められるべきである。特に発展途上国の体制は洪水や旱魃などに脆弱であり、インフラ整備や能力増進への協力と共に、予測情報に基づいて防災、減災にも協力するならば、そうした国々の地球環境保全策への理解を促すことになるはずである。2009年にジュネーブで開催される第三回世界気候会議(WCC-3)ではこのような方向性が明確に打ち出されるであろう。

おわりに

本ニューズレターの編集を引き受けて丸4年が経過した。この間の執筆者は300人にのぼる。オピニオン誌ではあるが、結果を急がず、海の文化を構築するプロセスを次世代に伝えてゆくのも大切だと考えている。平成の時を共に生きる人々と海の万葉集を編纂するようなつもりで、執筆者を探してきた。ご多忙の中、快く執筆していただいた方々に改めて御礼申し上げたい。(了)

第200号(2008.12.05発行)のその他の記事

- 海洋政策の総合的推進に向けて活発な議論を 海洋政策研究財団常務理事◆寺島紘士

- 海と島のドラマを検証する~海情報の統合に向けて~ 総合地球環境学研究所 副所長◆秋道智彌

- 気候の問題を考える 東京大学 大学院理学系研究科 副研究科長◆山形俊男

- 編集後記 事務局(海洋政策研究財団情報発信チーム)◆丸山直子

- インフォメーション 「ソマリア沖海賊行為への日本の対応に関する提言」を提出