Ocean Newsletter

第19号(2001.05.20発行)

- 大阪大学名誉教授(造船学)、(財)日本セーリング連盟顧問◆野本謙作

- 太平洋諸島地域研究所主任研究員◆小川和美

- 船舶解撤企業協議会副会長◆山路 宏

- インフォメーション

- ニューズレター編集委員会編集代表者 (横浜国立大学国際社会学研究科教授)◆来生 新

漁港、一般港湾に遊びの船の基地を

大阪大学名誉教授(造船学)、(財)日本セーリング連盟顧問◆野本謙作釣り舟やモーターボートなど、わが国にある遊びの船は総数33万隻にも上る。実動漁船総数の2倍近い数のこうした船があふれ出すのは当然で、根本的な政策の見直しが必要と考える。9人に1人が遊びの船をもつスウェーデンのように、漁港、一般港湾への係留も考慮すべきであろう。

わが国の遊びの船の数は、漁船の総数の2倍に近い

振り返ってみると、私がヨットに乗り始めた昭和10年代の後半には遊びの舟というと近所のご隠居さんや商家の旦那衆の釣り伝馬くらいで、本職の釣り漁師の舟と並んで浜に引き上げたり、港の片隅につないであったりした。隻数の資料は知らないが、いずれ微々たるものだっただろう。

現在では全国で約32万隻の釣り舟とモーターボートがあり、その主な用途は魚釣りである。これに水上オートバイ約10万、一応本格的なヨット1万強を加えた遊びの船の総数は約44万隻になる。ここまでは日本小型船舶検査機構(JCI)の正確な年次統計がある。ほかに推定10~15万の手漕ぎボートや無動力の帆走ディンギー(ボート)がある。

水上オートバイやディンギー類を別にすると、わが国の遊びの船の現有勢力は33万強といってよいであろう。この数字は全国の実動動力漁船総数の2倍に近いのであって、わが国でも遊びの船の数はすべての業務船総数よりもずっと大きくなってしまっている。私は仕事の面でも遊びの面でも船の世界、とりわけ小型の船にずっと関心を持ち続けてきたからよく分かるのだが、このような遊びの船の増加にわが国の施策やインフラストラクチュアは残念ながらまったく追い付いていない。海外の事例はよく取り上げられるが、アメリカ合衆国の1600万隻/人口2億、スウェーデンの100万隻/人口900万などを見れば、わが国はまだまだおとなしい方であることがわかる。見方を変えれば何か大きなブレーキがかかっているのかも知れない。

ヨットハーバーの不足が、問題なのではない

いずれにしてもこれだけ遊びの船の数が増えると当然いろいろな問題が出てくるが、最近とくに目だってきたのは係留であろう。ほんの少し前までよく聞かれたのは、プレジャーボートはそれ専用の泊地であるヨットハーバーに係留するのが原則だが、そのハーバーが不足だから問題が起こる、というものだった。これが現実的でない何よりの証拠に既存のヨットハーバーで満杯のところは珍しく、むしろ空きバースの率は増えている。理由は簡単で、係留費が安い所で月額4万円、東京周辺だと10万でも特別高くはないだろう。ハーバーの営業面から見ればこれでも採算は厳しいと思うが、一方それだけの負担を気にしないボート愛好者がどれだけいるだろう。

比較的余裕のあるのは10m以上のモータークルーザーやヨットの持ち主で、実際のところ上記のようなハーバーやマリーナに係留しているのはこのクラスの船が大方である。そして統計の中身を検討してみれば明らかだが、このクラスの船はモーターボート、ヨットあわせて上記の総数33万の5%程度にしかならない。しかもヨット総数13,000隻のうち地方港湾や漁港に自主係留しているものが2/3程度もある。それもいわば自然の成り行きであって、ある調査によると全国のヨットオーナーの年収は750万~1000万が最多で、ついで500万~750万、両者をあわせると全体の2/3に近い。この数字と上記係留費が整合するはずがない。

比較的余裕のあるヨットでこれだから、総数33万の圧倒多数を占める8m以下の釣り舟やモーターボートにとって今あるようなマリ-ナをいくら作っても役に立たない。

このような実情に対処すべく、近年地方自治体を中心にもっと簡易な係留施設を作る動きが盛んになっている。国の側にも対応する施策があり、各地にPBSとか暫定係留施設、あるいはフィッシャリーナなどができてきた。これは大きな前進であって歓迎すべき方向であるが、私はこの際、さらに一歩を進めて原則の問題を考えてみたいと思う。

遊びの船の漁港、一般港湾への係留を考慮すべきだ

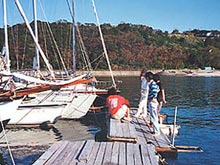

(写真すべて:著者)

遊びの船はそのためのハーバーなどに係留するのが原則というなら、その根拠は何だろう。冒頭に述べたように以前は旦那衆の釣り舟も本職の舟も同じに扱われていたし、昭和40年代でも全国各地でヨットや個人の釣り舟はあちこちの港に適当に係留されていた。今でもそういう所は結構ある。要するに遊びの船と普通の船に区別も差別もないのが本来の姿ではないのか。考えてみれば漁民も海運業者も納税者であれば、遊びの船の持ち主も納税者である。その税金で作った港は納税者みんなの利便のために使うのが当然であろう。

問題はそれぞれの利用者がそれぞれ勝手な使い方をしては収拾が付かない。だからその港の機能を害しないように整理調整が必要である。ここで非常に大切なことは、この港の機能の中に遊びの船の基地という機能が今や求められているということである。そして私の見るところ、漁港にしても一般港湾にしても柔らかい頭で考えれば十分その余裕はある。求められているのは発想の転換である。

そんな、と言われる向きもあるのは承知であえて言っているのだが、業務船よりも遊びの船の隻数が大きくなった今、それは避けて通ることのできない変化である。たとえば産業道路はもとは業務用車両のためのものだろうが、今では自家用車も共通のルールで使って誰も不思議に思わないでいる。

私はスウェーデンで5年間勤務し、自分のヨットも持って行ったから知っているが、欧州の港湾の機能の中には明らかにこの要素が考慮されている。それは世界の趨勢なのだ。だから暫定係留施設の類も及び腰になる必要はさらさらなく、堂々と大規模に進めるべきである。ヨットやボートの基地というからには本当は横付け桟橋があって気の利いたホテルなどがあってなどと考えることはまったくない。写真のような実用的な設備で十分である。それだけの需要と採算が確実なら3セクなり企業誘致で立派なマリーナも結構だが、そんな条件のところはまずないと思うし、またプレジャーボート係留問題の解決に結びつかないことはすでに明らかである。(了)

第19号(2001.05.20発行)のその他の記事

- 漁港、一般港湾に遊びの船の基地を 大阪大学名誉教授(造船学)、(財)日本セーリング連盟顧問◆野本謙作

- 太平洋のカツオ・マグロ資源管理 太平洋諸島地域研究所主任研究員◆小川和美

- 地球にやさしいシップリサイクルを 船舶解撤企業協議会副会長◆山路 宏

- 科学技術・学術審議会海洋開発分科会が4/9に初会合。分科会長に平・東大海洋研教授。4/13に大臣の諮問

- 編集後記 ニューズレター編集代表 (横浜国立大学国際社会学研究科教授)◆来生 新