Ocean Newsletter

第115号(2005.05.20発行)

- 文部科学省科学技術・学術政策局長◆有本建男

- 長崎大学名誉教授◆田北 徹

- 衆議院議員◆長安たかし

- (株)渋谷潜水工業◆田中藤八郎

- ニューズレター編集委員会編集代表者(総合地球環境学研究所教授)◆秋道智彌

第3期科学技術基本計画と海洋科学技術

文部科学省科学技術・学術政策局長◆有本建男わが国では、1995年に成立した「科学技術基本法」にもとづいて5年毎に「科学技術基本計画」を策定している。

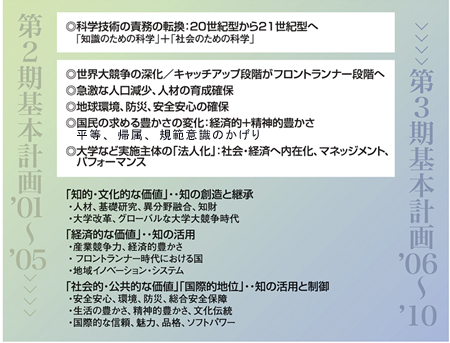

現在、内閣府におかれた総合科学技術会議を中心に第3期基本計画(2006年~2010年)の策定作業が本格化している。第3期基本計画の検討の視点を述べたい。

1.科学技術のあり方の歴史的転換

21世紀に入って科学技術は、地球温暖化、情報通信技術の世界的普及、世界大競争、テロの拡大、生命倫理や感染症問題にみられるように、その発展の光と陰を広げ、経済、外交、エネルギー、環境、健康福祉、防災など、国や世界が直面する政策課題との関係を深めている。そして、こうした問題を予見し理解し、解決策を示す有力な手段として期待されるようにもなっている。20世紀型の「知識のための科学」に加えて、「社会のための科学」「持続可能な発展のための科学」、「平和のための科学」という、21世紀における科学技術の新しい責務と規範の確立が必須となっている。

科学技術が、21世紀の社会から信頼と支持を得つづけるためには、「知識の生産」だけでなく、「知識の活用と制御」が必要であり、最近特に、環境保護と経済発展は、科学技術によって両立できるものとの期待が高まっている。

2.第3期基本計画の検討の視点

1995年、科学技術を日本の国家重要政策に位置づける「科学技術基本法」が成立した。この法律にもとづいて、5年毎に政府全体で科学技術基本計画を策定する仕組みができあがった。この政策を総理大臣のリーダーシップの下で強力に進めるために、内閣府に総合科学技術会議が設けられ、司令塔の役割を果たしている。この会議を中心に、現在、第3期基本計画(2006年~2010年)の策定作業が本格化している。その際の検討の主な視点を以下にのべる(表1)。

1) 日本のビジョンと科学技術

昨年の調査によれば、国民の科学技術に対する関心が、5年前に比べて5ポイント、20歳代では10ポイント近くも低下している。また、今後の科学技術は、物質的な豊かさだけでなく、精神的文化的な豊かさも実現して欲しいという意見をもつ国民が8割を越えている。

これらを考えると、わが国として、将来の国のかたち(経済的な豊かさ、精神的な豊かさ、安全安心な社会、国際的な魅力など)とそれを達成するために科学技術はどうあるべきかといった、国の大きなビジョンについてまず議論を深める必要があるだろう。経済財政諮問会議では、「日本21世紀ビジョン」について検討を進めた結果、報告書が取りまとめられた(http://www.keizai-shimon.go.jp/special/vision/)。

2) フロントランナー時代の科学技術

わが国は、過去半世紀のキャッチアップ時代から、フロントランナーとして自ら道を切り拓いていく難しい時代を迎えている。先端科学技術で圧倒的なアメリカ、世界の工場として台頭著しい中国、インド、拡大EUの成立で活性化する欧州の間にあって、日本はどうするべきか。世界の人、モノ、資金、情報が集まり投資される魅力ある国創り地域創り、総合的な安全保障の確保など、長期的に科学技術がどう寄与するのか戦略的な視点から議論する必要がある。その一環として、海洋国日本として、海洋を巡る科学技術の役割についてビジョンが待たれる。

3) 人口減少下の科学技術

2006年の1億2,700万人をピークに、わが国の総人口は急激に減少し、2050年には1億人になることが推定されている。研究者技術者も急速に減少する。一方で、21世紀が知識基盤社会になることを睨んで、人材と技術の獲得のために世界大競争が起こっている。

こうした中で日本として人材の質と量をどのように確保するか。現在の人材育成確保のシステムを抜本的に見直す必要があるだろう。小中高校の理科教育から大学大学院における教育・訓練プログラムの抜本的な拡充。多様で優秀な者が科学技術人材市場に参入できるように人材の供給プールを拡大グローバル化し、若手、女性、老齢者、外国人が参入しやすいシステム改革が必須である。

21世紀の科学技術の責務が大きく転換する中で、求められる人材は、優秀な研究者技術者だけではない。企業経営、研究企画管理、技術移転や知財、科学技術コミュニケーションなど多彩な人材が求められる。アメリカでは既に理系博士号取得者の3割がこの分野で働いているという。

3.第2期計画から第3期計画へ―海洋科学技術の重要性

基本計画は、わが国の5年間の科学技術の方向と資源の配分について、量的な枠組みと研究システム改革を方向付ける大変重要なものである。第2期計画では、政府研究開発投資と競争的研究資金の規模、大学の施設整備計画などに数値目標が盛り込まれた。また重点分野として、バイオ、情報通信、環境、ナノテク・材料の4分野が設定され、システム改革では、競争的研究環境の徹底、大学改革、産学連携の促進などが唱われ具体化が進んでいる。

一方で、わが国の総合的な安全保障にとって基幹となる技術を牽引する宇宙や海洋など大型プロジェクトや、次世代地球シミュレータなど世界トップの大型研究基盤施設の開発運用のための制度体制が、脆弱になったという意見が強くなっている。また、近年は、地球環境問題の深刻化、大規模災害の頻発によって、国民また世界レベルでも、安全安心の確保のために科学技術の知識と機材を動員して欲しいという要請が高まっている。こうした、第2期計画では十分な措置がなされていない、海洋をはじめとする政策課題対応型の大型プロジェクトを、タイムリーに戦略的に推進することが、今後の重要な検討事項になるものと考える。(了)

第115号(2005.05.20発行)のその他の記事

- 第3期科学技術基本計画と海洋科学技術 文部科学省科学技術・学術政策局長◆有本建男

- 有明海で進む魚類生産メカニズムの荒廃 長崎大学名誉教授◆田北 徹

- 読者からの投稿 1 メガフロートを後押しする国家戦略の必要性 衆議院議員◆長安たかし

- 読者からの投稿 2 造船業界はマリンコントラクターへの参入を~メガフロート空港実現に向けて~ (株)渋谷潜水工業◆田中藤八郎

- インフォメーション 「海洋白書2005」の刊行について

- 編集後記 ニューズレター編集代表(総合地球環境学研究所教授)◆秋道智彌