Ocean Newsletter

第102号(2004.11.05発行)

- ユニタール アジア太平洋地域広島事務所プログラムオフィサー◆中山宏子

- (財)日本造船技術センター海洋技術部長◆丸山秀樹

- 元船長◆矢嶋三策

- ニューズレター編集委員会編集代表者(東京大学大学院理学系研究科地球惑星科学専攻教授)◆山形俊男

フィリピン・バンカボート考

(財)日本造船技術センター海洋技術部長◆丸山秀樹フィリピンの海難事故原因の分析から、伝統的かつもっともポピュラーな船舶であるバンカボートの問題に突き当たった。

この船には、現代の最先端の技術の源流を見せるような驚くべき性能もあるが、事故も多く、安全性の研究が不足している。

日本の今後の技術開発の芽ともなり、また、日本の開発途上国への援助の問題点も明らかになるひとつの事例として、バンカボート問題について述べる。

フィリピンの海難事故の特徴

私は、JICAよりフィリピンに派遣され、3年4カ月、船舶検査官の能力向上プロジェクトに従事した。このプロジェクトでは、上位目標として海上交通の安全・海難事故の減少を目指すため、フィリピンに異常に多いとされる海難事故の減少について考察することが必要であった。

ところで、フィリピンの海難事故を調査して大きな特徴があることに気が付いた。

この10年間を見ると、フィリピンでは転覆、沈没という復原性に関係する海難事故が何と半分近くの47%になっている。つまりフィリピンでは、きちんと管理すれば、先進国では約10%以内に減少できる復原性関係の初歩的事故がその5倍ほどになっていることが判ってきた。

このため、プロジェクトで船舶検査記録のデータベースシステムを導入するにあたって、復原性のデータも収集できるように急遽変更するとともに、復原性の試験、計算、判定ができるシステムとしてスタビリティマスター装置(センサーと携帯パソコンと復原性計算・判定プログラムの統合装置)を導入することとした。

日本にいるときには、フィリピンに派遣経験のある先輩に、この国の海難事故の多くが、海外売船された日本船を改造して旅客船にして、大幅に乗客を増やすために、設備の増加と乗客の積載重量による重心上昇及び風圧側面積の増加が、復原性を悪化させて海難事故を招いていると聞いていた。確かにそのような事実がある。搭載人員について2、3隻追跡調査すると、日本で1,000人程度の乗客数がフィリピンでは大幅な改造で旅客数3,000名以上に変更されて運航されている事実が確認された。

しかし、さらに調べると、実は転覆・沈没事故は大型船にはそれほど多くはなかった。元々大型船は登録船そのものが全体の3%程度で、フィリピンのような島嶼国家の中で運航する状況というのは、例えると日本でいう瀬戸内海で大型フェリーが運航されるような状態で、大型船は台風でも来なければあまり動揺することもなく、大きな改造をされていてもまだ復原性には余裕が残っている。転覆、沈没などの事故の大部分は小型船及び漁船だったのだ。

フィリピンの伝統的船舶、バンカボート

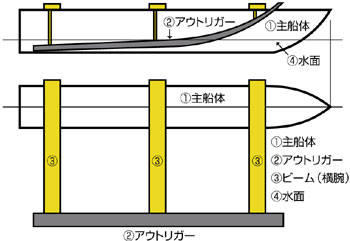

フィリピンでは、バンカボートという両舷にアウトリガーを備えた船が、登録されている2万隻の65%程度あり、大部分は20m以下の小型船である。この船舶こそフィリピンの津々浦々で建造されている伝統技術を持った船舶で、漁船の90%はこの船型であり、日本に類を見ない構造になっている。

以下にバンカボートの特徴を述べる。

(1)船体がシャープで曳き波が少ない

(2)磯波を切り裂いて出航できる性能があるウエーブピアサー船型

|  |

(3)安価で安定性がある伝統の船型

船体はベニヤ板を、その他の材料は、椰子の木、竹、その他の木材、漁網用のナイロン糸等を使う。いわば身の回りで幾らでも手に入る格安の材料を使って建造し、古くなれば材料を取り替えれば良いという非常に安価な船舶。漁業をやっていても初期復原性が大きく、揺れにくいために安定して網を上げ下ろしでき、魚の選別も、網や漁労器具等の格納も、アウトリガーの上に渡した腕板の間に板を敷き甲板としてその上で行える。

(4)乗り心地がよい

図1、2に示したようにアウトリガー船尾側を少し水面につけて若干水を引きずるようにして船首側を水面より持ち上げている。これが驚くほど乗り心地を良くする。大きな波には大きく浮力が増し、小さな波には浮力は若干増加するということになるため、実に柔らかく波に突っ込まないように船が航走するのである。ちょうど飛行機の上半角のように自動的に波に追従して船が安定して走る。そしてもう一つ、ビームが木製や竹製で作ってあり主船体とロープで固縛され、波の圧力(浮力)に対して適当にたわみながら復原力を保つため、船の揺れが吸収され乗り心地が良いのである。

それでは何故海難事故が小型船に、また、その大勢を占めるバンカボートに集中するのか? それは未だ明確な解明はなされていない(図2)。

バンカボート研究の必要性

これ程ポピュラーな船舶であるにもかかわらず、フィリピン政府は、この船に対する調査・研究を行っていない。

フィリピン政府はこれまで諸外国(日本、アメリカ、ノルウェー等)に援助を仰ぎ、船舶の安全制度作りを行ってきた。しかし、バンカボートのような船舶は先進国にないため、先進国の配慮がすっぽり抜けているのである。先進国の援助が単に自国の制度の切り売りになっている実例でもある。

これまでに、日本の水産学部関係の大学等が文科省の学術交流資金を活用して、フィリピン大学の水産学部との共同研究でバンカボートの推進・運動性能等の研究を行っている。その成果を船舶の安全の方向にも応用していただくように、フィリピンの政府(MARINA:海事産業庁)と日本の大学(鹿児島大等)の話し合いの場を作った。

私は、日比間の研究交流事業で地道にバンカボートを研究されている方々の努力に感謝しているが、さらに安全面からも共同研究を実施し、悲惨な海難事故を減らすための知見を得ることを願っている。そして、相手の状況に沿った真の技術交流の結果、フィリピンとの友好関係がさらに太い絆となることを願っている。(了)

第102号(2004.11.05発行)のその他の記事

- ユニタールと海 ユニタール アジア太平洋地域広島事務所プログラムオフィサー◆中山宏子

- フィリピン・バンカボート考 (財)日本造船技術センター海洋技術部長◆丸山秀樹

- 読者からの投稿 日本籍船と日本人船員のナショナル・ミニマムを確保せよ 元船長◆矢嶋三策

- インフォメーション米国海洋政策審議会が最終報告書を提出

- 編集後記 ニューズレター編集代表(東京大学大学院理学系研究科地球惑星科学専攻教授)◆山形俊男