【開催報告】ジェンダー投資研修 From “Why” to “How”

笹川平和財団は、アセットオーナー投資家(LP)に向けたジェンダー投資実践のための研修プログラムを開催し、インパクト測定・管理(IMM)の枠組みを発表しました。

2022年3月17日、笹川平和財団とNPO法人ジェンダー・アクション・プラットフォーム(Gender Action Platform:GAP)が共催し、国連グローバル・コンパクト・ネットワーク・ジャパン(GCNJ)の後援でセミナーを開催しました。テーマはジェンダーに関する雇用主の情報開示、その国際的な動向と今後の展望です。国連の提示する枠組みや機関投資家の求める情報について第一線の専門家が解説し、企業などから多数の参加がありました。

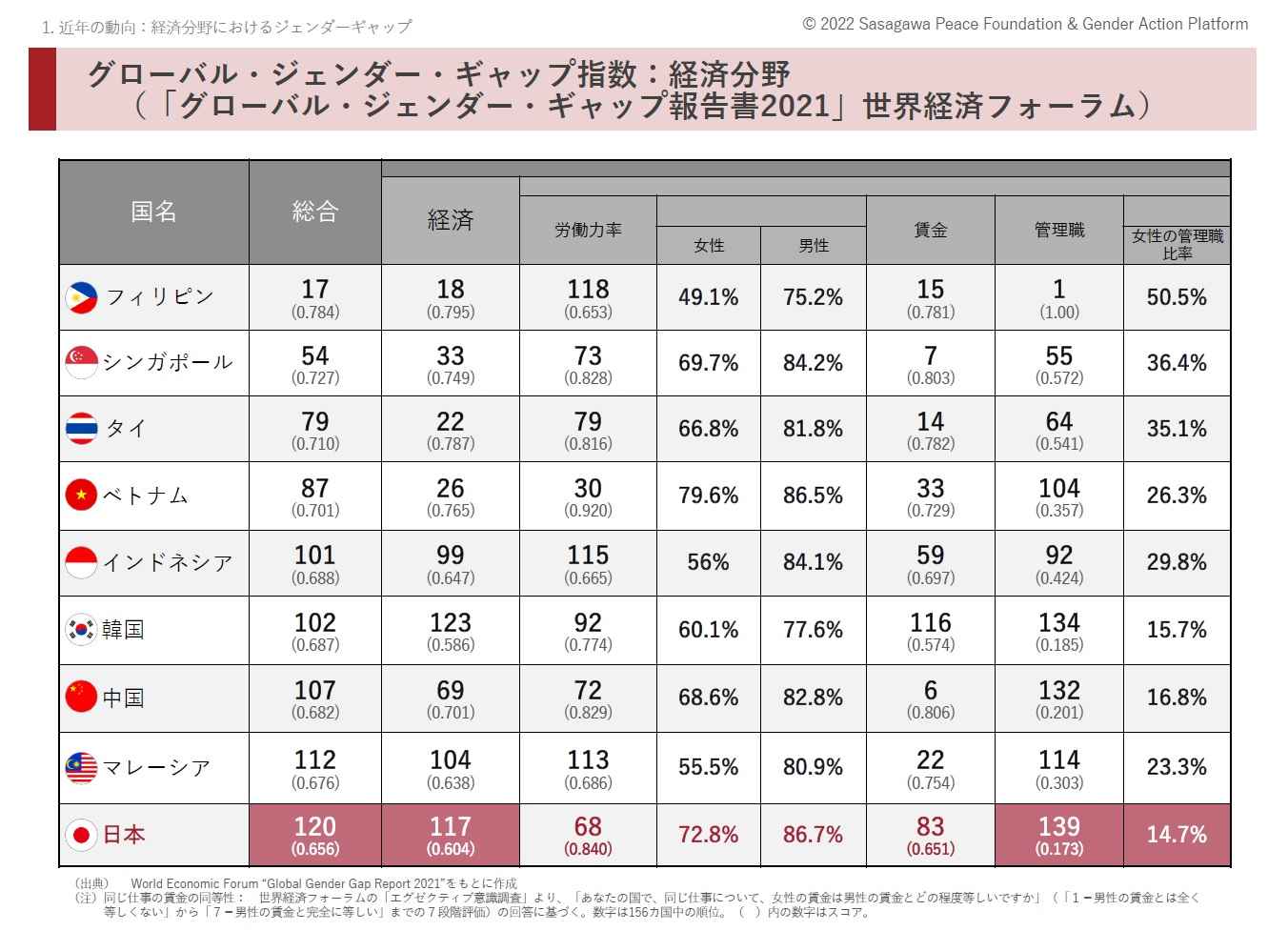

ジェンダー課題といえば、世界経済フォーラムが調査・公表している「グローバル・ジェンダー・ギャップ指数(GGGI)」を想起するかもしれません。このランキングで日本は153カ国中120位。ジェンダー格差は日本が諸外国と比べて弱い分野なのです。

今回のセミナーで関心を集めたのは、アジアの主な国・地域の企業がジェンダー平等の取り組みを加速している事実でした。大崎さんは、アジア諸国のGGGIを示しながら各国の最新動向を解説しました。特に東南アジアはフィリピン(17位)、シンガポール(54位)、タイ(79位)、ベトナム(87位)など、順位は二桁台です。

日本も近年、何もしてこなかったわけではありません。

2015年の女性活躍推進法成立以降、日本企業の人材マネジメントは変化しています。女性従業員の採用、育成、結婚・出産・育児後の就労継続や管理職登用に取り組む企業は少なくありません。ただ残念なことに、最近7年間で女性役員や管理職の割合が急増した企業はあまりありません。日本政府が掲げた「2020年までに指導的地位に占める女性割合30%」という目標も未達成に終わっています。

日本の女性登用が数字に表れる成果を出せないのは理由があります。持続可能な金融システムの構築を目指した投資と助言業務を手掛けるSDGインパクトジャパン共同CEOの小木曽麻里さんは、企業のジェンダー平等を目指すには「明確な指標を設けて分析することが大切」と述べます。これまで日本企業の「女性活躍」への取り組みは女性従業員向けの研修や育児支援などの制度構築に偏りがちでしたが、それだけでは効果が見込めません。ジェンダー平等を推進するためには、女性従業員の意識や行動変容も必要ですが、それ以上に主体となる企業が、その行動を変える必要があるのです。

CNJ土井さんが述べたように、日本企業は法律を遵守します。現状においては、日本の法整備はアジア諸国と比較しても遅れを取っていますが、今後は「女性活躍」に関連した法律や政策にも「ジェンダー平等」の視点が取り入れられるだろうと大崎さんは見ています。例えば、岸田総理は2021年12月6日の第208回国会における施政方針演説で「男女が希望通り働ける社会づくり」と「女性の就労の制約となっている制度の見直し」を掲げ、具体策として男女間賃金格差に関する企業の情報開示ルールの見直しに言及しています。大崎さんは「今後、企業にも本質的な施策が求められるようになるでしょう」と指摘しました。

企業のジェンダー関連情報の開示には機関投資家も関心を持っています。セミナーでは年金積立金管理運用独立行政法人(Government Pension Investment Fund:GPIF)で投資戦略部次長チーフストラテジスト兼市場運用部次長ESGチームヘッドを務める塩村賢史さんが登壇しました。

GPIFは世界最大級の年金基金であり、2021年3月末時点で186兆円を運用しています。保有株式5702銘柄、債券1万4829銘柄と多数で市場全体に投資するのが特徴です。年金の特性から100年先を見据えた運用を行っており、短期的な収益ではなく環境や社会、企業のガバナンスなど非財務要因を踏まえたリスクの低減を目指しているのです。

極めて多くの人の老後生活を支えるため、GPIFの積立金運用の方針は3つの法律(厚生年金保険法、国民年金法、年金積立金管理運用独立行政法人法)で定められています。GPIFは長期的な観点からの安全かつ効率的な運用」を行い、運用は「被保険者の利益」のために行わなくてはなりません。

このように高い公共性を持つGPIFが近年はESGに関連した様々な枠組みに参加したり、指数の選定を行ったりしてきたことは見逃せません。例えば2016年11月には上場企業の取締役女性比率3割を目指す「30%Club」の英国と米国における集まりに参加しました。日本では、同様の趣旨で活動する「30%Club Japan」で機関投資家が集まる「インベスター・グループ」に2019年12月から参加しています。

国内株式についてGPIFが採用したESG関連指数には「MSCI日本株女性活躍指数(WIN)」があります。これは女性活躍推進法に基づく開示情報を活用して優良企業を選ぶ指数です。外国株式については「Morning Star先進国(除く日本)ジェンダー・ダイバーシティ指数(GenDi)」があります。これはオランダの調査会社エクイリープによるジェンダー・スコアカードに基づき分析したもので、もとはWEPsを参照しています。

つまり、WEPsの指標に沿った取り組みをすることで、ジェンダー平等の先進企業として調査会社に選定され、結果的に巨大機関投資家からの投資を受けられる可能性が高くなる構図があるというわけです。

GPIFがGenDiに注目した理由のひとつとして塩村さんは「ペイギャップ(男女間賃金格差)の情報が含まれていること」を挙げます。組織の特性上、運用益の向上を至上命題とするGPIFが投資先のジェンダー平等に関心を寄せていること、指標として男女間賃金格差に注目しているのです。

最後に塩村さんは情報開示に関する個人的な意見として「開示する過程で気づくことがあります」と話し、組織としてのGPIFのジェンダー関連情報を見せてくれました。「決して良いとは言えず、このような数字は組織としては開示してほしくないものでしょう。それでも開示しないと対話も対応も進まないと思います」という言葉に長期的視点で広い市場を見つめる専門家としての誠実さが見えた瞬間でした。

今後、日本企業がジェンダー平等推進と国際潮流に追いつくため、TAFに目を通してみると良いでしょう。