Ocean Newsletter

第93号(2004.06.20発行)

- 地球フロンテイア研究システム 気候変動予測領域長、東京大学大学院理学系研究科教授◆山形俊男

- 東京大学名誉教授◆奈須紀幸

- 水産庁漁政部企画課課長補佐◆森 高志

- ニューズレター編集委員会編集代表者((社)海洋産業研究会常務理事)◆中原裕幸

漁船漁業構造改革推進会議について

水産庁漁政部企画課課長補佐◆森 高志経営が悪化している漁船漁業の再生を図るため、産学官連携の下に「漁船漁業構造改革推進会議」が設置され、今年3月に新たな漁船漁業の実用化の方向等について中間とりまとめが作成された。

1.はじめに

資源状況の悪化等を背景とする漁業生産量の減少、輸入の増加等に伴う魚価の横ばい等から漁業経営は悪化し、その現状はほとんどの漁船が代船期を迎えているにもかかわらず、代船の取得ができないほどです。このままでは、基本計画で定めた持続的生産目標が達成できないおそれも出てきており、このような状況にあって漁船漁業の再生及び体質の強化を図るためには、生産性や労働環境に問題を抱えた経営から収益や労働環境を重視する経営へ、体質を転換することが急務となっており、それを実現するためには、徹底した資源管理の下で、低コスト化に重点を置いた漁業技術の革新及び技術の導入促進のための条件整備に努めるとともに、漁業者を含めた水産関係者全ての意識の改革が必要となってきました。

漁船漁業構造改革推進会議は、その中で、沖合・遠洋漁業の健全な発展のための施策の一つとして、産学官連携し、漁船、漁法等に係る新技術の開発、企業化、規制の見直し等について公開の場で総合的な検討を行うために設置され、今年3月に「中間とりまとめ」が作成されましたので、以下にその概要を述べます。

2.具体的提案のあった新たな漁船漁業像の今後の導入方向

漁業界からなされた具体的な提案のうち、近い将来に実施が見込まれる以下の5つについて導入の方向等が示されています(今後の方向=(1)、具体的導入計画=(2))。

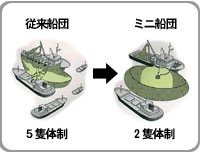

(北太平洋海域)(船団の縮小)

- まき網漁業(北太平洋海域)(船団の縮小)

(1)漁業者による早急な実用化

(2)平成16-17年度に漁業者による漁船建造及び試験操業開始し、次回一斉更新での正式導入を視野に制度化について関係者で協議し処理方針を決定する。 - 底びき網漁業(北欧型漁船技術の導入)

(1)現地実情に合致した漁船像の構築

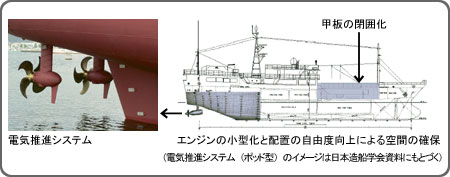

(2)平成16-17年度に漁船設計案を策定し、平成18年度以降における実証化試験又は先駆的漁業者による試験操業等の実施を検討する。 - まぐろはえ縄漁業(電気推進システム等導入)

(1)漁業者による電気推進システムの早急な導入。船上加工の早期実用化

(2)平成16-17年度に電気推進システム、船上加工施設等を導入した「次世代型遠洋まぐろはえ縄漁船」の設計案を策定するとともに、先駆的漁業者による電気推進技術導入漁船の操業実態を検証する。また、平成18年度以降における「次世代型漁船」の実証化試験又は先駆的漁業者による試験操業等の実施を検討する。 - 東海黄海海区まき網漁業(まき網及び中層トロール兼業船)

(1)日本周辺事情に合致したわが国独自の中層トロールの開発

(2)平成16-17年度に操業海域、対象魚種に応じた、漁具、曳網方法等の技術の試験を行い、平成18年度以降に兼業船の実証化試験等の実施を検討する。 - 遠洋底びき網漁業(全層トロール及びはえ縄兼業船)

(1)操業海域、対象魚種等を勘案した経営収支の検討と漁船像の構築

(2)平成16-17年度に北太平洋域における新たな操業システム構築のための調査及び低・未利用資源の利用・加工技術の検討・研究を行い、平成18年度以降に新システムの実証化試験の実施を検討する。

3.業種横断的な案件について

上記の具体的な漁船漁業像の提案に付随し、漁船漁業の再生のために業種横断的に検討すべき様々な事項についても議論が行われ、その結果、以下の方向で意見の一致を見ました。

- 居住・労働環境、収益性改善等のための漁獲能力増大につながらない漁船の大型化は、基本的に容認されるが、漁獲能力の考え方や規制方法について技術的に検討し平成16年度中に結論を集約する。

- 新技術(システム)導入がもたらす漁獲圧増加可能性に対する懸念を払拭するため、新技術の段階的かつ慎重な導入、漁獲圧の変化の監視等を図る。

- 漁獲から流通・加工までを含めた、地域における技術のシステム化を推進する。

- 沿岸漁業、ソフト面での技術開発も含め、技術開発案件を常時受け付ける窓口を創設する。

- 研究機関等が協力して要素技術の開発や新技術導入漁船の実証化を推進し、さらに、漁業者による導入の円滑化を図る。

- 低・未利用資源の開発のための新たな漁船漁業像を検討する。

- 漁獲能力規制については、国際競争力確保の観点から、国際漁場で操業する漁業を対象に規制緩和について考え方を集約する。

- すべての関係者による漁獲量重視から収益重視への意識改革が必要であり、流通業者との協力を図りつつ、本会議の成果を普及することにより意識改革を促進する。

4.今後の進め方について

今後は、本会議の成果の普及に努めるとともに、沿岸漁業を含む提案がまとまった段階で随時推進会議を開催する他、具体的提案の対象となっている漁船漁業の導入計画の実施状況に関しては、半年に1度程度のフォローアップを行うこととしている。(了)

第93号(2004.06.20発行)のその他の記事

- 海の「天気予報」の実用化に向けて 地球フロンティア研究システム 気候変動予測領域長、東京大学大学院理学系研究科教授◆山形俊男

- 提言:海洋学の学位を大学に 東京大学名誉教授◆奈須紀幸

- 漁船漁業構造改革推進会議について 水産庁漁政部企画課課長補佐◆森 高志

- 編集後記 ニューズレター編集代表((社)海洋産業研究会常務理事)◆中原裕幸