Ocean Newsletter

第93号(2004.06.20発行)

- 地球フロンテイア研究システム 気候変動予測領域長、東京大学大学院理学系研究科教授◆山形俊男

- 東京大学名誉教授◆奈須紀幸

- 水産庁漁政部企画課課長補佐◆森 高志

- ニューズレター編集委員会編集代表者((社)海洋産業研究会常務理事)◆中原裕幸

海の「天気予報」の実用化に向けて

地球フロンテイア研究システム 気候変動予測領域長、東京大学大学院理学系研究科教授◆山形俊男地球温暖化の実態は気候変動現象の変調であり、こうした気候変動現象の予測精度を向上させるには大気大循環モデルだけではなく海洋大循環モデルも高度化する必要がある。海洋大循環モデルの高度化には、空の天気予報と同様に海の「天気予報」の実用化が不可欠である。海の変動予測の日常化は、産官学に新たな未来を創成するであろう。

地球温暖化と気候変動現象

気候研究者の間では1976年頃を境に起きた気候のレジームシフトが良く知られている。地上の平均気温の上昇率はそれ以前に比べて倍増し、10年あたりで摂氏0.1度を超えるまでになった。これは熱帯太平洋が全体として弱いエルニーニョ的な状況になっていること(10年スケールのエルニーニョと呼ばれる)、またエルニーニョ現象そのものが頻発し、しかも勢力の強いものが起きやすくなったことでかなりの部分を説明できる。エルニーニョ現象は熱帯海洋に蓄積された熱を大気や亜熱帯海洋に放出する現象であるからである。熱帯太平洋の諸島における水位上昇もこの10年スケールのエルニーニョ現象に伴うものである。昨今はインド洋の表面水温の上昇に伴いダイポールモード現象(インド洋赤道域のエルニーニョ現象に似た現象で、東アジアに猛暑をもたらす)も起きやすくなっている。このように地球温暖化と呼ばれるものの正体は具体的な海洋や大気の気候変動現象なのである。森林伐採や膨大な化石燃料の消費によって温暖化気体の濃度が増大していることから、昨今の地球温暖化が温室効果との関連で大いに懸念されるようになったのも同じ1976年頃からであることに着目する必要がある。

気候変動現象の予測

こうした背景から、海洋学と気象学の垣根を越えて大気と海洋の気候変動現象の予測を目指す研究の重要性が叫ばれるようになって久しい。特にこの気運は1982-83年の強いエルニーニョ現象を契機にして一気に高まった。世界気候研究計画(WCRP)の下で1985年から1994年まで10年間にわたって実施された「熱帯海洋と全球大気研究計画」(TOGA計画)がそれである。

大気と海洋の気候変動現象の予測には、大気大循環モデルに海洋大循環モデルを結合させて運用することが必要になる。この結合モデルに大気や海洋の広域観測データをうまく馴染むように初期値として導入する。大気モデルも海洋モデルも完璧ではないし、複雑な非線形性ゆえに予測限界を超えればカオス的な振る舞いが強くなる。したがってリアルタイム観測データを、適宜、モデルに馴染ませながら、数値積分を続け、予測結果を継続して出して行かねばならない。広域の観測データには衛星観測による海上の風、海面の凹凸や水温、降水や雲量分布、現場でのゾンデ観測※1による風速、気圧、気温、湿度などの大気データや船舶による水温データなどがある。

最近ではTOGA計画により赤道域太平洋に70台ほど展開された海洋ブイ(TRITON/TAO)データによる水温、海流、風速データも使われる。今後は太平洋のエルニーニョ現象だけではなく、インド洋のダイポールモード現象や大西洋の現象についても、その予測に向けて観測システムを充実させることが望まれている。

海の「天気予報」の必要性

気候変動予測に使われる大気大循環モデルは日々の天気予報に用いられるものと基本的に同じものであり、その精度の向上を目指して、気象庁や関連の研究機関において改良が活発に行われている。海洋大循環モデルについても、これを用いて海流や水温、塩分濃度などを日常的に予測し、その成果を社会活動に供するとともに、日々、改良に努める広範な努力が必要である。

そこで、地球フロンテイア研究システムではこのような流れを醸成すべく、1997年の発足当初に日本沿海予測実験計画(JCOPE)を企画した。この成果に基づき2001年12月から、日本近海を含む西太平洋海域の海面から海底までの海流や水温変動などを2カ月先までホームページ(http://www.jamstec.go.jp/frsgc/jcope/index.html)で公開している。長い歴史を持つ空の天気予報に比べれば海の「天気予報」ははるかに後発であるが、実用化もようやく視野に入ってきたと言えるのである。現在の空間解像度は10キロメートル程度であるが、ネスティング※2などの手法を充実させることによって、より身近な湾内の流れなども予測可能であり、また現在の物理変量を予測するシステムをプラットフォームとして、化学変量、生物変量を予測するシステムへの展開も可能である。

このような海の「天気予報」が日常化するならば、海洋の管理はより容易になると考えられる。放射性廃棄物などで、ある国の放縦な沿岸管理のつけを隣国は勿論のこと、遠く離れた国々も、また未来世代さえも払わなければならないこと、海洋資源の乱開発が結局は人類そのものの生存さえも危うくしかねないこと、海洋の不法投棄への対策や海上交通の安全確保などの重要性を考えると、真の意味で各国が協調的に世界海洋を管理するシステムの創成に繋がる可能性もある。気候変動予測に用いる大気海洋結合モデルの海洋部分の高度化を一層促すことにもなり、熱帯域にとどまらず、ゆくゆくは亜熱帯や亜寒帯域の気候変動の解明と予測にも貢献することになるであろう。これは地球温暖化のシグナルとして世界海洋に現われている10年スケールの気候変動現象の予測と、それに基づく社会基盤の設計にも有益な効果を生むと考えられる。

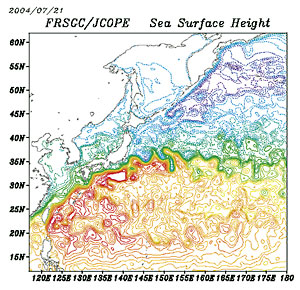

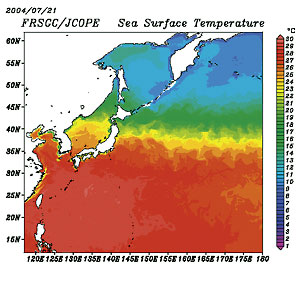

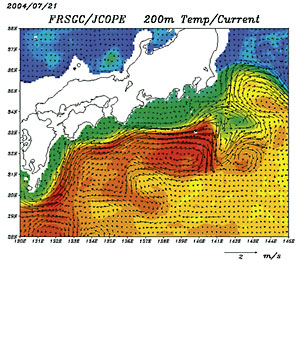

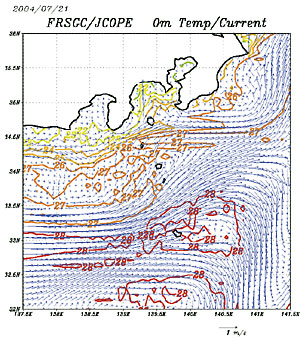

2004年5月21日に予測した7月21日の状況である。黒潮は大蛇行流路ではなく、C-タイプと呼ばれる離岸流路をとっていることに着目したい。(クリックで拡大)

【海面水位分布】 |  【海面水温分布】 |

【水深200メートルの黒潮流速と水温分布】 |  【東海から房総沖の表層海流と海面水温の拡大図】 |

今後の方向

1992年にリオデジャネイロで開催された国連環境開発会議(UNCED)の行動計画アジェンダ21の中の第17章に基づき、ユネスコの政府間海洋学委員会(IOC)が主導している全球海洋観測システム(GOOS)の初期設計には、エルニーニョ現象などの海洋気候変動予測に向けた推進策とともに、海の「天気予報」である海洋変動予測の推進も内包されていた。日々の現場データによって検証される精密な海の「天気予報」システムの展開は、地球温暖化の実態である気候変動現象を予測する上で不可欠であるだけでなく、広域観測システムの整備、大循環モデルによる予測結果の検証とモデルの改良、予測結果の海洋管理への活用や携帯端末などによる社会伝達メカニズムの構築、受益者ニーズのさらなる掘り起こし、海洋資源環境管理士や海洋(気候)予報士制度の導入の可能性など、産官学のすべてを賑やかにする可能性を持っている。わが国が世界の先頭を切ってこうしたシステムの構築に力を注ぎ、そのシステム技術の国際ネットワーク化や国際標準化を進めることが望まれる。(了)

※1 ゾンデ観測:気象測器を気球につけて放し、気温、気圧、湿度などの鉛直分布を観測すること。世界気象機関(World Meteorological Organization)の世界気象監視(World Weather Watch)システムの下、世界各地で定時に観測が行われている。

※2 ネスティング:興味のある現象や領域のところは細かな格子で計算し、その外側の荒い格子の部分の計算と情報をやり取りしながらシミュレーションを進める方法。

●海の「天気予報」に関するシステム技術の高度化や国際ネットワーク化を進めるために、海況予測情報研究会(事務局:cowfs.jimu@jamstec.go.jp)が活動を行っている。

第93号(2004.06.20発行)のその他の記事

- 海の「天気予報」の実用化に向けて 地球フロンティア研究システム 気候変動予測領域長、東京大学大学院理学系研究科教授◆山形俊男

- 提言:海洋学の学位を大学に 東京大学名誉教授◆奈須紀幸

- 漁船漁業構造改革推進会議について 水産庁漁政部企画課課長補佐◆森 高志

- 編集後記 ニューズレター編集代表((社)海洋産業研究会常務理事)◆中原裕幸