Ocean Newsletter

第91号(2004.05.20発行)

- 東京海洋大学 海洋工学部教授◆小林弘明

- (有)マリン・エコ・テック代表取締役◆白崎勇一

- 東海大学海洋学部海洋土木工学科 教授, Ph.D.◆福江正治

青木マリーン(株)専務取締役◆山崎正一 - ニューズレター編集委員会編集代表者((社)海洋産業研究会常務理事)◆中原裕幸

移動式"海水浄化船"

東海大学海洋学部海洋土木工学科 教授, Ph.D.◆福江正治青木マリーン(株)専務取締役◆山崎正一

海水の浄化を目的に土運船を改良して浄化船(2,350トン)を建造し、岡山県笠岡湾および兵庫県芦屋港において海水浄化実験を行った。浄化船の能力は、ろ過水量1日6,000トン以上で濁り成分の80%以上が除去できた。浄化船によって濁り成分に起因する多くの問題が解決できると思われる。

1.海環境の悪化

海水をろ過する。そんなばかなことを思いついた。その考えにいたったのは、砂浜のもつ浄化能力の大きさと不要な土運搬船(バージ)を結び付けたからである。もちろん、その基本には海環境を何とかしたいとの思いと企業戦略の両方があった。

海環境の悪化は、大きく2つの現象に分けられる。富栄養化と重金属や環境ホルモンなどの有害物質による汚染である。これらは、海水と堆積物の両方について言える。

富栄養化の解決の最も簡単な方法は、過剰に増えた植物プランクトンをその海域から取り去るか、または栄養塩が吸着した懸濁態粒子を継続的に取り除くことであろう。海底から富栄養化を起こさせないためには、底質の処理も必要である。

有害物質の問題は深刻で厄介である。海に運ばれた重金属、有機塩素系化合物、芳香族炭化水素などの有害物質は、(1)海水に溶解、(2)プランクトンなどの小動物が摂取、(3)懸濁態粒子に吸着/堆積、または(4)化合物の種類によっては分解、のいずれかである。有害物質は、(4)以外を除いてどの形態からでも食物連鎖と生物濃縮作用によって魚介類に蓄積される。実際に、小型くじら類や大型魚類の水銀やPCB濃度などが高く、食料問題としてだけでなく、生物の種の保存の危機という観点から考える必要がある。

2.対策

汚染問題の解決には、まず閉鎖水域の高度汚染を何とかしなくてはならない。なぜなら、そこでの汚染は食物連鎖を通じて外洋と繋がっているからである。海水であれ、また底質であれ、浄化のポイントは、海水の浄化が可能かどうかである。それができない限り、底質の浄化は難しい。浄化の基本は、つぎのようである。

(1)環境にマイナスのインパクトを与えない。(2)永久的な構造物や方法を考えない。(3)大量の海水処理が可能である。

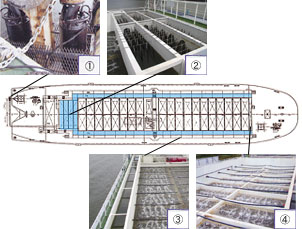

これら3つの項目に対して、"移動式砂浜によるろ過"という考えに達し、土運搬船(バージ:2,350トン、全長65m、幅15m、写真参照)を改造して海水浄化船を造った。改造費には約7,000万円を要したが、浄化船を所有する青木マリーン(株)が負担した。なお、ろ過装置については、約2年間にわたって基礎実験を行い、環境にやさしい"ろ材"という観点から検討した。

3.浄化船による海水浄化実験

理屈では可能であるが、本当に海水浄化ができるかどうか、実際にやってみることになった。実験は産学官が連携して行い、その必要経費は各機関が負担した。なお、笠岡湾での研究は、東海大学海洋学部の4研究室における卒研および大学院の修士研究として行った。

実験場所は岡山県の笠岡湾(2002)と兵庫県西宮芦屋港(2003)である。

|  浄化ユニットに供給された海水は、懸濁物質を90%以上除去され、ユニットの下部から直接海に戻される。 |

| |

浄化船の概観は図のようであり、ポンプ、貯留槽、炭素繊維槽、左舷および右舷の水路、散水パイプおよび38個のろ過ユニット(ろ過槽)からなる。ろ過ユニット1個は、1.5×3.6m2の断面積をもつ。ユニット内の好気性を保つために、ろ過層は海砂を上側に、それより水を通しやすい水砕スラグを下層とする2層構造とした。これにより、下層の水砕スラグ内には常に空気が存在する。

ポンプによる汲み上げ水量は、最大で1万m3/日である。汲み上げられた海水は貯留槽を通して、炭素繊維槽に入れられる。炭素繊維槽で、まず有機物や大きい無機粒子が除かれる。その後、海水は左右舷に設置した水路に導入され、そこから散水パイプで中心部のろ過ユニット上に散水させる。海水はそこでろ過され、そのまま海面に自然落下させる。

4.ろ過効果

ろ過の効果は昔からよく知られた事実である。実験湾内海水の懸濁物質量は潮の干満や船舶の波による海底泥の巻き上げによって大きく変化したが、海水がろ過ユニットを通過した時点ではその濁り成分の80%以上が除去できた。これによって、濁りの多いときには30cmの底が見えないほどであったが、ろ過水は透き通った。したがって、浄化船によって濁り成分に起因する多くの問題が解決できると思われる。そのほか水質として調べたいろいろな数値からは、海水が改善できたことが判明した。たとえば、ろ過水の中に含まれる酸素量は増加した。これは、ろ過ユニットへの散水方式、ろ過槽を好気性に保つ工夫、および、ろ過槽からの自然落下によって海水中に空気が混入したものと考えられる。なお、実績として1日平均約6,000m3以上の海水が浄化できることがわかった。

5.展望

わが国には多くの閉鎖海域があり、その多くが環境的に悪化している。したがって、そのような海域を計画的に浄化することが、自然との共生につながると思われる。2004年には西宮で実験を継続の予定であるが、プランクトンや懸濁物質の形で除去される栄養塩の定量的評価と湾内の適正量の検討方法などを確立したい。また、ろ過層上に溜まった懸濁物の有効利用などは今後の課題である。浄化船が移動式であるということは、このほかにも幅広い利用が考えられる。たとえば、養殖場の赤潮対策、有害プランクトンの除去などは最も実用的な使い道であろう。(了)

第91号(2004.05.20発行)のその他の記事

- 急がれる海技教育のアジアネットワークづくり 東京海洋大学 海洋工学部教授◆小林弘明

- わが国のAUV開発とこれから (有)マリン・エコ・テック代表取締役◆白崎勇一

-

移動式"海水浄化船"

東海大学海洋学部海洋土木工学科 教授◆福江正治

青木マリーン(株)専務取締役◆山崎正一 - 編集後記 ニューズレター編集代表((社)海洋産業研究会常務理事)◆中原裕幸