Ocean Newsletter

第87号(2004.03.20発行)

- (財)日本水路協会海洋情報室長◆今井健三

- 国土技術政策総合研究所沿岸海洋研究部◆細川恭史

- 東海大学海洋研究所所長◆上野信平

- ニューズレター編集委員会編集代表者((社)海洋産業研究会常務理事)◆中原裕幸

子供たちと「海の地図」を描こう

~総合学習への一計~

(財)日本水路協会海洋情報室長◆今井健三世界にも例を見ないと思われる児童・生徒とその保護者を対象とした第1回「海の地図コンテスト」が「船の科学館」で開催された。「海の地図づくり」をとおして身近な海のかたちや様子を子供たちに知ってもらい、日本を取り囲む海や、世界の海へと興味を広げていく力につなげたいとの願いから企画された、このコンテストについて紹介したい。

世界にも例を見ない「海の地図コンテスト」

恐らく、日本でも最初、世界にも例を見ないと思われる児童・生徒とその保護者を対象とした第1回「海の地図コンテスト」が、平成15年11月2日~16日まで東京・お台場にある「船の科学館」で開催された。同館1階のホールにはコンテストで受賞した夢のある、楽しい17の作品が展示され、訪れた多くの子供たちや保護者の目を引きつけていた。

「海の地図」とは、海の最も基本的な「かたち」である海岸線をしっかりと頭にイメージして手を使って描き、それに身近な海の自然や、海を利用した様々な活動、本で読んだことのある海の物語など空想の世界を自作の地図として描いてもらう創造力あふれる地図のことである。これによって身近な海のかたちや様子を知り、そこからさらに日本列島を取り囲む海や、世界の海へと興味を広げていく力につなげたいとの考えからこのコンテストを企画した。

そこでこの趣旨に賛同し、海の地図づくりに強い関心を持つ小・中学校教諭、大学の先生および学生、海事博物館の学芸員、海事団体の職員、元商船船長、元海図編集者、測量・地図企業職員などに声をかけ、全員ボランティアからなる第1回「海の地図コンテスト」実行委員会(委員長:太田弘、慶応義塾普通部教諭)を立ち上げた。事務局は「船の科学館」に引き受けていただいた。

海には地図があるの?「海の地図」とは?

今回は初めての試みであり、多くの小・中学校教育では海に関する学習そのものが必ずしも十分とはいえない現実を考慮し、応募してくれる児童、生徒を指導する先生方に「海の地図づくり」を募集要項のなかでいかに説明するか大変苦労した。事前にコンテストの後援依頼に伺ったある教育委員会の担当者から開口一番、海には地図があるの?どんな地図なのかイメージがわかない?と質問され、その説明の難しさを痛感した。委員の間では、海に視点をおいた陸との関係や海の自然や歴史、社会活動などの興味あるテーマについて、表現する対象を記号や色彩を使って紙のうえに縮小して描いたものを「海の地図」と合意しているが、その大まかさを突かれたわけである。何回かの会合を重ねて第1回「海の地図コンテスト」作品募集要項を作成し、夏休み直前の7月上旬にようやく東京都と神奈川県内の地理や地図教育に熱心な小・中学校の先生あてに送付することができた。

ワークショップ「海の地図教室」の開催

(横浜マリタイムミュージアム)

作品募集案内だけでは応募者が少ないと考え、夏休み中に東京(船の科学館)と横浜(横浜マリタイムミュージアム)の2カ所で、親子を対象にした「海の地図教室」を午前(小学生)と午後(中学生以上)各1日を開催し、コンテストへの作品応募を呼びかけた。

幸い、どちらとも50名~80名の参加者があり盛況で、特に横浜では新聞やテレビでも取り上げられた。参加者は講師の太田先生と日本大学伊藤等先生による「海の地図」のお話や、フェリス女学院大学の学生たちのお手伝いで廃版海図※を使った海底の水深別の深さを色塗りしたり、魚のいる場所をその海図の上に描いたり、日本列島のあちこちの島や湾の形を動物に見立てて切り貼りした工作など、自由な発想による思い思いの海の地図づくりを体験した。また、海事関係機関から提供いただいた海や船の知識についての小冊子などの資料も同時に配付し喜ばれた。参加者感想ハガキには、親子で参加した母親から「子供はとても海の地図に興味を持つようになり、父親と海釣りに行くことも多いのでこれからも海図や海について勉強してほしいと思います」。小学4年生から「とても楽しかったです。また、参加したいです」など次回も是非参加したいという声が多くあり、思いがけない反響に力づけられた。

応募作品の審査と表彰

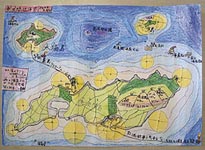

右:受賞作品「売流間近海図」

夏休みも終わり、コンテストの作品応募締め切り日が近づいた。実行委員は1点もこなかったらどうしようと不安な気持ちであったが、幸い34点が事務局に届き胸を撫で下ろした。9月末に審査委員会(委員長:森田喬法政大学教授・国際地図学協会副会長)を開催した。審査は(1)海という主題性が明確であるか、(2)テーマが創造性に富んでいるか、(3)表現力が豊かか(楽しさ)、(4)地図の表現力が優れているか(記号と色彩)、(5)一生懸命努力しているかなどの基準をもとに実施した結果、創造性に富み、地図としての表現力に優れた関東運輸局長賞など入賞作品7点、審査委員会奨励賞5点、努力賞5点の計17点が選ばれた。

各賞の表彰式は、平成15年11月2日、船の科学館で開催された。当日は受賞の小・中学生とその保護者と家族の方々、各賞授与団体代表者、実行委員会委員と関係者併せて70名が集まり盛大に行われた。太田実行委員長から応募してくれた児童・生徒と保護者に感謝のことばが述べられ、各賞の受賞者一人一人に各代表者から賞状が手渡された。賞状を受け取る子供たちの嬉しそうな顔がとても印象に残った。森田審査委員長から海の地図づくりをおもしろいと感じ、夢を表現する子供たちを増やしていきたいと講評があり終了した。表彰式の様子は新聞にも取り上げられた。なお、このコンテスト入賞作品は平成15年11月29日~12月14日まで横浜マリタイムミュージアムでも展示された。

今後の課題と将来に向けて

今回は子供たちの「海の地図づくり」という新たな試みに対し、ワークショップへの参加や、作品を応募してくれた児童・生徒、保護者の皆様から思いがけず多くの反響をいただき驚いている。ボランティアとして実行委員会に参加した小・中学校の先生、大学の先生・学生、海事博物館および海事関係団体職員などメンバー一同大変嬉しく思っている。今後、子供たちの「海の地図づくり」学習への取り組みが少しずつ拡大し、将来は日本全国の子供たちを対象にした「海の地図コンテスト」が実現するよう努力していきたい。このためには海の地図教育や海の地図づくりに関心をお持ちの教育現場の先生方をはじめとする関係方面の方々との連携、協力が是非必要である。子供たちが「海の地図」を描くことをとおして海についての興味と理解が深まれば、海洋国日本にとって将来大きな力になるものと考える。どうか多くの方々のお力添えをお願いしたい。最後に今回のコンテストにおいて、子供たちを熱心にご指導下さった先生方および後援やご支援をいただいた関係機関・団体の皆様方に厚くお礼申し上げたい。(了)

※ 廃版海図=海図が改版されると、今までユーザーが使用してきた海図や残った在庫海図は情報が古くなり航海に使用できなくなる。これらを廃版海図という。

第87号(2004.03.20発行)のその他の記事

- 子供たちと「海の地図」を描こう~総合学習への一計~ (財)日本水路協会海洋情報室長◆今井健三

- 干潟の順応的管理 国土技術政策総合研究所沿岸海洋研究部◆細川恭史

- <日本の島から>西表島の海洋研究所~日本最南端は日本の入り口~ 東海大学海洋研究所所長◆上野信平

- 編集後記 ニューズレター編集代表((社)海洋産業研究会常務理事)◆中原裕幸