Ocean Newsletter

第73号(2003.08.20発行)

- 日本エネルギー法研究所理事長◆成田頼明

- 竹野スノーケルセンター・ビジターセンター(ブルーミュージアム)センター長◆本庄四郎

- 鹿島建設株式会社環境本部 地域環境計画グループ担当部長◆柵瀬(さくらい)信夫

- ニューズレター編集委員会編集代表者((社)海洋産業研究会常務理事)◆中原 裕幸

ドイツの洋上風力発電と法制度 ~立地規制を中心として~

日本エネルギー法研究所理事長◆成田頼明ドイツのエネルギー消費に占める風力発電のシェアーは、今のところ約4%に過ぎないが、政府は2015年までには4分の1を風力で賄うとする方針を立てている。だが、もはや陸上には巨大な風力発電施設が立地するウインドファームの適地はないことから、洋上におけるウインドファームの建設・操業のための立地規制も進められてきた。特別法から脱却した領海内の計画的許可制、環境への配慮、排他的経済水域における国内法上の規制など、わが国でも参考になる点が少なくない。

1.陸上風力から洋上風力へ

ドイツは、広く知られているように、風力発電が最も盛んに行われている国である。ドイツ全体のエネルギー消費に占める風力発電のシェアーは、今のところ約4%に過ぎないが、北部ドイツの臨海4州では19%~26%と高い割合を占めているところもある。

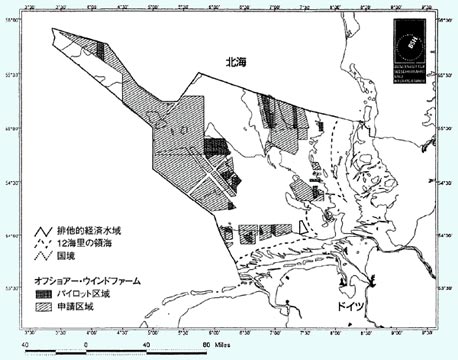

1980年代末から急速に陸上に建設されはじめた風力発電施設は、技術の進歩とともに次第に巨大化・集中化する傾向があるため、景観への悪影響、自然保護上の問題点、騒音(羽切音)、光の乱反射、電磁波等の新たな環境問題が生じている。ドイツでは、わが国に比べて土地利用の計画的規制が極めて厳しいために、陸上にはもはや30~40基の風力発電施設が立地するウインドファームの適地はなく、今真剣に検討されているのは洋上立地である。洋上立地といっても、ドイツの3つの郷市州を含む16州のうち海に面しているものは僅か4州のみである。北海もバルト海も水深が浅く、干潟等が多いこと、船舶航行が頻繁なこと、海洋生物等の保護に世論が鋭感なこと、などの事情により、海岸から8~10km離れた沿岸域や200海里の排他的経済水域への立地が検討されつつある。しかし、このような海域についても、風力発電施設の自由な建設・操業を認めているわけではなく、ドイツ流の法による計画化された利用のみを認めている。その仕組みは、わが国より進んでいるといってよい。

2.風力エネルギーの買取義務に関する法制度

ドイツ政府は、社民党(SPD)と緑の党(GrunePartei)の連立政権のもとで、脱原子力政策を採用し、現に稼働中の原子力発電所は、原子炉の耐用年限が到来するまで35年間は操業を認めるが、新規のものは一切許可しないことを2002年の改正原子力法で明記した。その反面、風力発電についてはその増強に格段の力を注ぎ、2015年までに国内総電力需要量の4分の1を風力エネルギーによって賄うとする方針を立てている。この目標が達成可能か否かに関しては、疑問を呈する意見も少なくないが、政府は、2000年から施行された「再生可能エネルギー優先法(EEG)」において、一般エネルギー供給事業者の買取義務の範囲を北海とバルト海の排他的経済水域にまで拡大するとともに、2006年末までに海岸線から3海里~200海里の洋上に建設された風力発電施設については、17.9ペニヒ(9セント)/kWhの固定額による買取りを9年間保障するという特典を与えた(一般の風力発電については5年間)。上記の優先法に先立って制定された1991年の電力買取法(STREG)は、憲法、EU法、カルテル法等との関係で多くの疑義があり、訴訟が多発したが、欧州裁判所は、2001年3月にドイツのこの国内法がEU法に反しない旨の判決を下し、買取義務そのもののEU法との関係における合法性は今では一応確認されている。

3.領海内の沿岸海域における立地規制

領海内の沿岸海域における風力発電施設の立地を規制する特別法は、ドイツでは連邦にも関係各州にも存在していない。一般に、ドイツでは、領海内の沿岸海域にも土地利用一般を計画的に規制する「連邦建設法典(BBauGB)」―わが国の都市計画法にほぼ対応するもの―が適用される。この法律により、沿岸海域は原則として一切の開発が禁止され、例外的な開発だけが認められる計画適用外地域(Aussenbereich)に該当すると解されているが、風力発電施設については、その特例開発プロジェクトの一つとして掲げられているので(同法35条1項6号)、この法典による手続を履まなければならない。

具体的には、州の上位計画である国土整備、州計画に基づいた風力発電のための「留保地域」、「優先地域」または、「再生エネルギー利用適地」などが指定され、これを受けて各市町村の「建設総合計画」(Bauleitplan)によって「ウインドパーク特別地区」などを指定し、具体的な立地点が特定される必要がある。しかし、沿岸海域には、市町村の機能が及ばないので、陸上の場合と異なり、州の下部行政機関がこの計画を定めることになる。具体的な許可もまた州の行政庁によって行われている。しかし、規制は一元的・総合的に行われているわけではなく、沿岸海域については、連邦及び州の自然保護法、連邦水管理法、連邦水路法、環境適合性評価法などの他の法律の許認可や特別手続も必要なため、規制は極めて複雑になっているのが現状である。このため、沿岸海域については、洋上風力発電の推進上、規制の統一化や迅速化が求められている。

4.排他的経済水域における洋上風力の規制

ドイツでは、国連海洋法条約発効後、1997年に国内法上の措置として、連邦海事法(1994年)の委任に基づいて「海洋施設令(Seeanlageverordnung)」という命令を制定し、海水・海流及び風力によるエネルギー生産施設(構築物・人工物等を含む)の設置・操業について許可制を定めた。この許可は、連邦船舶航行水路機構(BSH)によって行われている。この許可は(1)船舶航行施設・航路標識の運用と効率の阻害、(2)水路・空域・船舶航行のための海の利用の阻害、(3)海洋環境の汚染のおそれ、(4)渡り鳥への危害、のいずれかに該当しない限り与えられなければならないと定められている。これら以外の公共の利益や私益については、許可に付される付款(条件)で考慮されることになっている。しかし、濫設を防止するため、排他的経済水域の洋上に「風力発電特別適合海域」を指定し、この海域に立地を集約するような方策がとられている。なお、この命令には、国連海洋法条約第60条3項~5項に対応した安全水域の設定・公示、情報伝達、許可失効後の施設の撤去、施設運用者の義務、行政監督等の規定も盛り込まれている。

海洋施設令に基づく第1号の許可は、26ヶ月間の慎重な審議の後、2000年11月に付与され(12基のパイロットプロジェクト、海岸より45キロメートル、水深30メートル)、同年末で40件が係属中とされている。

ドイツの洋上風力の規制は、沿岸海域と排他的経済水域とで異なり、きわめて複雑であるが、公物法から脱却した計画的許可制、環境への配慮、排他的経済水域における国内法上の規制など、わが国でも参考になる点が少なくない。(了)

第73号(2003.08.20発行)のその他の記事

- ドイツの洋上風力発電と法制度 ~立地規制を中心として~ 日本エネルギー法研究所理事長◆成田頼明

- 森・川・海をひとつの循環として捉えたエコツーリズム 竹野スノーケルセンター・ビジターセンター(ブルーミュージアム)センター長◆本庄四郎

- 海を伝える教育プログラム ~採水器をつくろう~ 鹿島建設(株)環境本部 地域環境計画グループ担当部長◆柵瀬(さくらい)信夫

- 編集後記 ニューズレター編集代表((社)海洋産業研究会常務理事)◆中原 裕幸