Ocean Newsletter

オーシャンニューズレター

第597号(2025.09.20発行)

PDF

2.4MB

マダガスカルにおける環境意識の高まり

KEYWORDS

持続性/資源保全/LMMA

国立民族学博物館教授◆飯田卓

グローバルな気候変動や生活近代化による漁獲圧の高まりは、日本から遠いマダガスカルにも影響を及ぼしている。この国の村落部では、情報環境が日本などと異なるため、科学に対する信頼性が日本ほど高くない。しかし科学はおおいに期待されている。そのニュアンスを伝えるため、本稿では、マダガスカルの人々による環境保全の取り組みについて述べよう。

環境意識が高まった

海から魚がいなくなる。生態人類学的研究のためマダガスカルの漁村に通い続けた30年の間に、そうした話を筆者は幾たびか耳にした。イセエビやナマコといった底もの(ベントス)は、特に減少が著しい。魚類でも、ナイロン糸漁網がまだ使われていない頃の話を聞くと、筆者が来る前にはさぞかしたくさんいたのだろうと想像できる。

その一方で、環境保全の取り組みも、この30年間で増えた。例えば、漁業調整委員に相当する役職の設置である。この委員は、政府でなくローカルNGOが委嘱するものだから、組合の漁業監視員に近いかもしれない(図1)。だが、漁業を行う村では必ず委員を選ぶことになっていて、委員は地域の居住者に対して強制力を有している。彼ら委員は、会議が開かれるたびにローカルNGO本部の村まで出かけ、遅くなれば親族の家に泊めてもらう。船が見つからなければ、徒歩で何時間も歩くこともある。手当てが少なくても、文句を言わない。マダガスカルのこの地域では、このようにローカルNGOが中心となって、複数の漁村をまたいだ漁業調整が行われている。それだけでなく、場合によっては衛生向上や女性地位向上、さらには奨学金支給などの活動も進められるようになった。

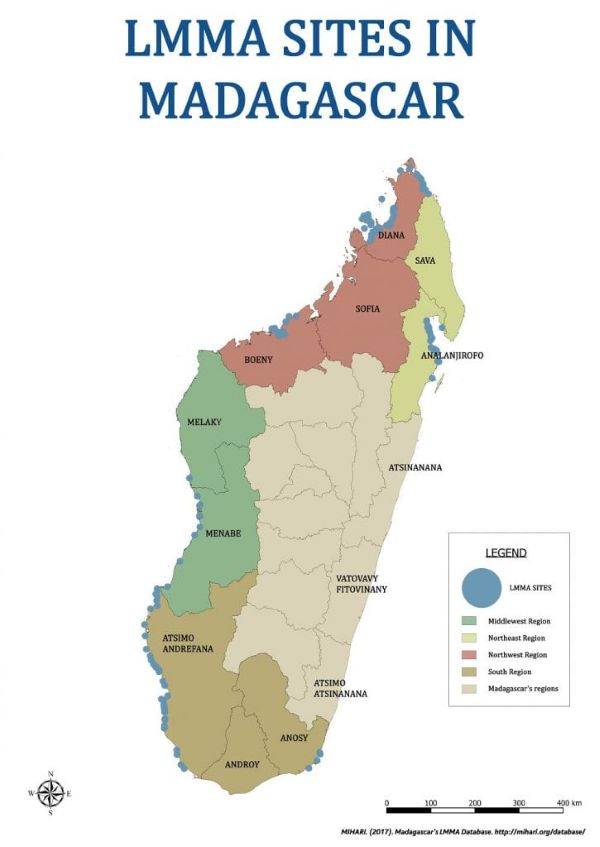

このLMMA(Locally Managed Marine Area)※という仕組みは、英国を拠点とする国際NGOがマダガスカルの人たちと一緒に作りあげたものである(図2)。

この試みが始まった当初、ローカルNGOが国際NGOを頼り過ぎて、自律性を保てないだろうと筆者は心配した。しかしそれは杞憂だったし、漁業調整委員以外の人たちに対しても利益が配分されている。ローカルNGOの活動が世界自然保護基金(WWF)に認められたため、副賞を基金にして、遠方の高校や大学に通う子どもたちに奨学金を支給するようにしたのである。これがきっかけとなって、いまや西海岸部では、複数あるLMMA団体のいずれかに多数の村落が加盟するようになっている。

その一方で、環境保全の取り組みも、この30年間で増えた。例えば、漁業調整委員に相当する役職の設置である。この委員は、政府でなくローカルNGOが委嘱するものだから、組合の漁業監視員に近いかもしれない(図1)。だが、漁業を行う村では必ず委員を選ぶことになっていて、委員は地域の居住者に対して強制力を有している。彼ら委員は、会議が開かれるたびにローカルNGO本部の村まで出かけ、遅くなれば親族の家に泊めてもらう。船が見つからなければ、徒歩で何時間も歩くこともある。手当てが少なくても、文句を言わない。マダガスカルのこの地域では、このようにローカルNGOが中心となって、複数の漁村をまたいだ漁業調整が行われている。それだけでなく、場合によっては衛生向上や女性地位向上、さらには奨学金支給などの活動も進められるようになった。

このLMMA(Locally Managed Marine Area)※という仕組みは、英国を拠点とする国際NGOがマダガスカルの人たちと一緒に作りあげたものである(図2)。

この試みが始まった当初、ローカルNGOが国際NGOを頼り過ぎて、自律性を保てないだろうと筆者は心配した。しかしそれは杞憂だったし、漁業調整委員以外の人たちに対しても利益が配分されている。ローカルNGOの活動が世界自然保護基金(WWF)に認められたため、副賞を基金にして、遠方の高校や大学に通う子どもたちに奨学金を支給するようにしたのである。これがきっかけとなって、いまや西海岸部では、複数あるLMMA団体のいずれかに多数の村落が加盟するようになっている。

■図1 小学校校舎で行われたローカルNGOの会議(2014年9月)

■図2 マダガスカルのLMMAの分布(青丸印、MIHARYの調査による)

https://mihari-network.org/zones-dinterventions/(2025年6月27日最終閲覧)

環境意識は高まっていない?

ここまでたどり着くには、数々の紆余曲折があった。ある時、村の近くにパーマネントリザーブ(恒久禁漁区)を設置する案が持ち上がった。村寄合が開かれたが、その水域で操業する男たちのほとんどが遠方に出漁していたため、実質的な話し合いが行われないまま、設置手続きが進んでしまった。村の男たちの認識では、ローカルNGOの関係者が年寄りや女性たちを丸め込み、NGO本部に持ち帰って不当な手続きを進めたという。だまし討ちに遭ったと言わんばかりである。この後しばらく、少なくともこの村の男たちは、従来通り禁漁区で漁を行うという抗議行動を続けた。それから10年以上が経った現在、もはや抗議の操業は行われていないが、広い水域で違反を見つけ出すのは容易でない。密漁が現在行われていないとは、筆者にも断言できない。

魚が減っていくという認識は、男女を問わず漁師たちの間で広がっている。しかし、全ての魚種がただちに回復不能なレベルにまで枯渇してしまうとは、誰も信じてはいまい。その一因は、この地域の人々が、広域な海洋汚染に一度も直面したことがない点に求められる。それに、数十年来回遊して来なかったトゥヴェという小魚(カタクチイワシの仲間か)も、小さな群れで戻ってきている。日本でいえばニシンのようなものだろう。井戸水のように枯れてしまっても、辛抱強く待てば魚は戻ってくる。それが海というものだ。

こうした考え方は、都市住民たちから見ると、環境意識の低さの表れのように思えるかもしれない。しかし筆者は、漁師たちを信じたい。海や魚のことをよく知っているのは、ローカルNGO職員たちではなく、毎日海で仕事をして、その日の水揚げに一喜一憂している彼ら漁師たちだからだ。

魚が減っていくという認識は、男女を問わず漁師たちの間で広がっている。しかし、全ての魚種がただちに回復不能なレベルにまで枯渇してしまうとは、誰も信じてはいまい。その一因は、この地域の人々が、広域な海洋汚染に一度も直面したことがない点に求められる。それに、数十年来回遊して来なかったトゥヴェという小魚(カタクチイワシの仲間か)も、小さな群れで戻ってきている。日本でいえばニシンのようなものだろう。井戸水のように枯れてしまっても、辛抱強く待てば魚は戻ってくる。それが海というものだ。

こうした考え方は、都市住民たちから見ると、環境意識の低さの表れのように思えるかもしれない。しかし筆者は、漁師たちを信じたい。海や魚のことをよく知っているのは、ローカルNGO職員たちではなく、毎日海で仕事をして、その日の水揚げに一喜一憂している彼ら漁師たちだからだ。

環境意識の余禄

海辺に暮らす人たちは、どんなに環境意識が高くとも、海の仕事から手を引くことはない。ローカルNGOが養殖事業で代替収入源を確保し、漁業人口を他の産業部門に分散させようとしても、すぐには誰も話に飛びつかない。不安定な面のある仕事でも、普段より多くの水揚げがあれば励みになるからだ。10年前に比べると、水揚げは半分かそれ以下かもしれない。しかし、魚との知恵比べに勝てば、やはり嬉しいのである。これはマダガスカルに限らず、日本でもどこでも同じだと思う。

マダガスカルで特に印象的だったのは、漁師たちがローカルNGOとほどほどに付き合いつつ、NGO活動から「学びの喜び」を感じ取っていたことである。それは、海の仕事の喜びと全く同じではないが、かなりの程度重なり合っている。

「知ってるか、タク。サンゴは動物で、卵を産むんだぞ。ただの石ではないと思っていたけれど、まさか子孫を残すとはなあ。」

サンゴが動物だという事実は、漁師を驚かせただけでなく、これまで不審に思っていた事柄を一気に氷解させたようだ。実はこの漁師は、サンゴが動物だと知った時の驚きと喜びを、何げない話として持ち出したわけではない。ローカルNGOと協働することのメリットとして、この話を筆者に教えてくれたのである。その時の話を締めくくるのに彼が使った言葉を、筆者はノートに書き留めている。

「寄合はアイデアをもたらす。また、まだ見たことがないことを、見たことのように学ばせる(慣れさせる)働きがある。」

普段付き合わないような人たちとの情報交換は、時に煩わしいものだが、自分の生活を深く考え直させることがある。その驚きと喜びを、この漁師はずっと忘れないだろう。彼の好奇心は科学そのものでなく、人に対して向けられている。それを確認する機会を、ローカルNGOはもたらしてくれた。ローカルNGO関係者にとって、彼の驚きと喜びは活動の余禄かもしれないが、彼にとっては環境意識を高めることこそが余禄で、驚きに満ちた話を味わうことのほうが目的なのだろう。

人と交わることにより、海の驚異をあらためて知り、仕事の励みとする人がいる。そうした人たちと喜びと驚きを分かち合うためにこそ、筆者も海に関わって仕事を続けていきたい。(了)

マダガスカルで特に印象的だったのは、漁師たちがローカルNGOとほどほどに付き合いつつ、NGO活動から「学びの喜び」を感じ取っていたことである。それは、海の仕事の喜びと全く同じではないが、かなりの程度重なり合っている。

「知ってるか、タク。サンゴは動物で、卵を産むんだぞ。ただの石ではないと思っていたけれど、まさか子孫を残すとはなあ。」

サンゴが動物だという事実は、漁師を驚かせただけでなく、これまで不審に思っていた事柄を一気に氷解させたようだ。実はこの漁師は、サンゴが動物だと知った時の驚きと喜びを、何げない話として持ち出したわけではない。ローカルNGOと協働することのメリットとして、この話を筆者に教えてくれたのである。その時の話を締めくくるのに彼が使った言葉を、筆者はノートに書き留めている。

「寄合はアイデアをもたらす。また、まだ見たことがないことを、見たことのように学ばせる(慣れさせる)働きがある。」

普段付き合わないような人たちとの情報交換は、時に煩わしいものだが、自分の生活を深く考え直させることがある。その驚きと喜びを、この漁師はずっと忘れないだろう。彼の好奇心は科学そのものでなく、人に対して向けられている。それを確認する機会を、ローカルNGOはもたらしてくれた。ローカルNGO関係者にとって、彼の驚きと喜びは活動の余禄かもしれないが、彼にとっては環境意識を高めることこそが余禄で、驚きに満ちた話を味わうことのほうが目的なのだろう。

人と交わることにより、海の驚異をあらためて知り、仕事の励みとする人がいる。そうした人たちと喜びと驚きを分かち合うためにこそ、筆者も海に関わって仕事を続けていきたい。(了)

※ LMMAは、地域管理海洋区域の略称。地域社会によって部分的または完全に管理されている海岸と海洋資源(沿岸水産資源など)を有する水域のこと。

第597号(2025.09.20発行)のその他の記事

- アフリカ開発会議と持続可能なブルーエコノミー 笹川平和財団上席研究員◆小林正典

- アフリカ南部の脱炭素化の取り組み 南アフリカ国際海事研究所戦略プロジェクト・国際化担当ディレクター◆Nwabisa MATOTI

- 西インド洋(WIO)の海洋食料危機回避に向けた協調 ネルソン・マンデラ大学(南アフリカ共和国)/サウサンプトン大学(英国)教授◆Michael ROBERTS

- セネガルにおけるJICA水産事業の軌跡とこれから 元JICA経済開発部農業・農村開発第一グループ第二チーム ジュニア専門員◆石井潤

- マダガスカルにおける環境意識の高まり 国立民族学博物館教授◆飯田卓

- 事務局だより 瀬戸内千代

- インフォメーション 第18回海洋立国推進功労者表彰