Ocean Newsletter

オーシャンニューズレター

第597号(2025.09.20発行)

PDF

2.4MB

アフリカ開発会議と持続可能なブルーエコノミー

KEYWORDS

TICAD/水産業/賢人会議

笹川平和財団上席研究員◆小林正典

日本財団とササカワ・アフリカ財団の協力のもと、笹川平和財団は、2024年の夏から日本の政府機関や民間企業の幹部等を交えたハイレベル専門家会議を計4回開催し、在京アフリカ外交団との協議を経て、提言書を日本の外務大臣に提出した。また、この7月に賢人会議、8月に首脳会議で議論を深めた。効果的な連携を目指し、持続可能なブルーエコノミー分野での日・アフリカ協力の進展に繋げていきたい。

アフリカのブルーエコノミーを取り巻く現状と課題

「アフリカ諸国は資源が豊富だと言われている海に囲まれながら、多くの沿岸地域が貧困に直面しているのは何故か」。2025年7月9〜10日にアフリカ中西部のカメルーンの首都ヤウンデで開催されたギニア湾持続可能なブルーエコノミー国際会議に出席した際に、現地関係者から問いかけられた。アフリカの沿岸には豊富な魚類がいるはずなのに、沿岸地域社会がその恩恵を受けられていないというのが彼の主張だった。その1カ月前に第3回国連海洋会議が開催されたフランスのニースで、地中海を臨む地域に多くの人たちが集いにぎわっていたのとは確かに対照的だ。日本財団とササカワ・アフリカ財団の協力のもと、笹川平和財団は、2024年の夏から日本の政府機関や民間企業の幹部等を交えたハイレベル専門家会議を計4回開催し、在京アフリカ外交団との協議を経て、提言書『アフリカの持続可能な開発推進に向けて:日・アフリカ パートナーシップの強化と東京国際アフリカ開発会議(TICAD)プロセスの実効性向上を目指して』(2025年7月11日)※を作成した。

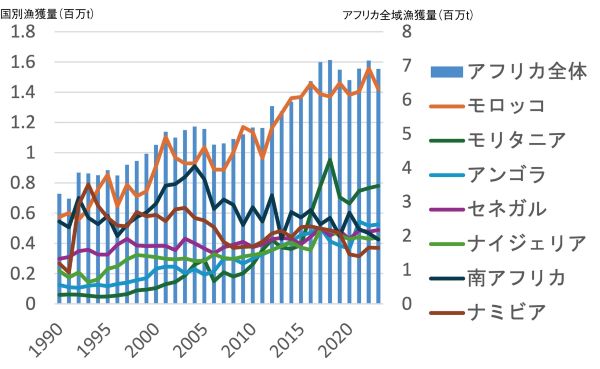

アフリカ水産業の傾向と特徴

アフリカ諸国全体の海面漁獲量は2014〜2023年までの10年間で590万トンから690万トンへと16.3%増加している。その特徴は、各国が一様に漁獲量を増大させているわけではなく、国ごとにその傾向は大きく異なり、漁獲量を減らしている国がある点である。モーリタニアは漁獲量を114.8%増、2.1倍に拡大している一方で、漁獲量6番目となっている南アフリカは、29.8%減、7番目のナミビアは16.0%減となっている。海面および内水面全てを含めた水産養殖量についても同様だ。アフリカ全体では、2023年までの10年間に37.6%増加し、南アフリカは19.9%増加させている一方、ナミビアの養殖量は47.5%減となっている。

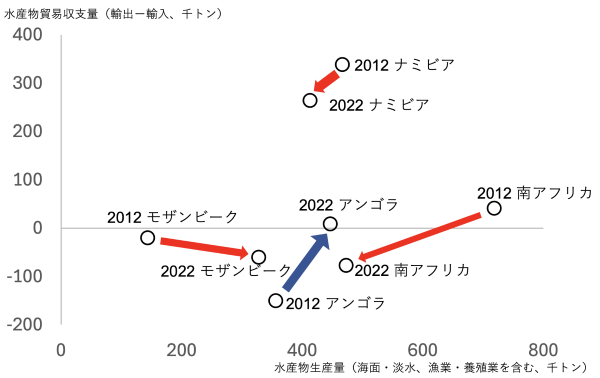

水産物貿易では、ナミビアの2013〜2022年の水産物輸入が49.0%増加し、南アフリカにおいても82.3%増大しており、両国とも水産物輸出国から水産物輸入国へと移行している。漁獲量を増大させているモザンビークにおいても、水産物輸入が輸出を上回っている。当方がこれまで行った現地調査などでは、外国漁船による漁獲量の増大、沿岸地域の生態系の劣化、海水温上昇等による海洋環境の変化などが指摘されている。地場の優良な魚は外国人業者が調達し、小さい魚のみが国内市場を流通するといった指摘も聞かれた。さらなる要因分析が必要だが、海の恵みを受けるべき沿岸地域の住民がその恩恵を受けられていないという現状はこうした統計や聞き取り調査などからも垣間見ることができる。

水産物貿易では、ナミビアの2013〜2022年の水産物輸入が49.0%増加し、南アフリカにおいても82.3%増大しており、両国とも水産物輸出国から水産物輸入国へと移行している。漁獲量を増大させているモザンビークにおいても、水産物輸入が輸出を上回っている。当方がこれまで行った現地調査などでは、外国漁船による漁獲量の増大、沿岸地域の生態系の劣化、海水温上昇等による海洋環境の変化などが指摘されている。地場の優良な魚は外国人業者が調達し、小さい魚のみが国内市場を流通するといった指摘も聞かれた。さらなる要因分析が必要だが、海の恵みを受けるべき沿岸地域の住民がその恩恵を受けられていないという現状はこうした統計や聞き取り調査などからも垣間見ることができる。

賢人会議とブルーエコノミー

笹川平和財団では、日本財団およびササカワ・アフリカ財団と連携して2025年7月22〜24日に神奈川県箱根町にて「アフリカの持続可能な開発と国際パートナーシップに関する賢人会議 - 食料安全保障の強化と持続可能なブルーエコノミーの推進に向けて」を開催した。この会議には、ナイジェリア、タンザニア、ニジェール、カーボベルデの首脳経験者やアフリカ開発銀行の前総裁、アフリカ連合委員会元議長などが出席し、日本の関係機関の幹部や有識者の議論を踏まえ作成された先述の提言書『アフリカの持続可能な開発の推進に向けて:日・アフリカパートナーシップの強化とTICADプロセスの実効性向上を目指して』の効果的な実施を促進するための戦略、アプローチ、具体的な行動について議論した。

賢人会議ではさまざまな課題が指摘され提案がなされた。アフリカの水産業では、小規模漁船による零細漁業が中心で、冷蔵・冷凍設備を伴う低温流通を可能にするインフラ整備が課題として指摘された。タンザニアでは、沿岸養殖が拡大しつつあり、特にザンジバル諸島では海藻養殖が広がっており、女性が参加し収入を得るといった社会経済的効果が見られるといった指摘があった。水産物の利活用はアフリカでは発展途上な部分が多く、水産物利用や魚食文化の伝統、バイオテクノロジーをはじめとする先端技術などを有する日本との連携に大きな期待が表明された。アフリカの児童や若年層向けの海洋教育の拡充や水産業、加工・流通業といった事業を立ち上げ牽引する若手実務家を養成するリーダー育成プログラムの実施なども提案された。この他、アフリカ開発銀行等と連携して、ブルーエコノミーのスタートアップ支援などを行うためのブルー・イノベーション基金を設立、運営していくことが提案された。こうした議論の成果は、賢人会議声明文として取りまとめられ、2025年7月25日に笹川陽平 日本財団および笹川平和財団名誉会長、鈴木周一 ササカワ・アフリカ財団理事長と角南篤 笹川平和財団理事長が先のハイレベル専門家会議からの提言書と共に岩屋毅外務大臣に手交した。

賢人会議ではさまざまな課題が指摘され提案がなされた。アフリカの水産業では、小規模漁船による零細漁業が中心で、冷蔵・冷凍設備を伴う低温流通を可能にするインフラ整備が課題として指摘された。タンザニアでは、沿岸養殖が拡大しつつあり、特にザンジバル諸島では海藻養殖が広がっており、女性が参加し収入を得るといった社会経済的効果が見られるといった指摘があった。水産物の利活用はアフリカでは発展途上な部分が多く、水産物利用や魚食文化の伝統、バイオテクノロジーをはじめとする先端技術などを有する日本との連携に大きな期待が表明された。アフリカの児童や若年層向けの海洋教育の拡充や水産業、加工・流通業といった事業を立ち上げ牽引する若手実務家を養成するリーダー育成プログラムの実施なども提案された。この他、アフリカ開発銀行等と連携して、ブルーエコノミーのスタートアップ支援などを行うためのブルー・イノベーション基金を設立、運営していくことが提案された。こうした議論の成果は、賢人会議声明文として取りまとめられ、2025年7月25日に笹川陽平 日本財団および笹川平和財団名誉会長、鈴木周一 ササカワ・アフリカ財団理事長と角南篤 笹川平和財団理事長が先のハイレベル専門家会議からの提言書と共に岩屋毅外務大臣に手交した。

■図1 アフリカ全域およびアフリカ諸国上位7カ国の漁獲量とその推移(1990-2023)

出典:FAO FishStatJ(2025)(1990-2023)

■図2 南部アフリカ諸国の水産物生産量と貿易収支量の変化(2012-2022)

出典:FAO FishStatJ(2024)より著者作成

ムブール(セネガル)

ブルーエコノミー推進に向けたアフリカとの連携

同賢人会議に出席した6名の首脳・地域機関の長の経験者は、2025年7月25日に笹川平和財団国際会議場で開催された「特別国際シンポジウム アフリカと日本の連携の進化に向けて 食料安全保障と持続可能なブルーエコノミーの推進を目指して」に出席した。対面・オンラインのハイブリッド方式で開催された本シンポジウムでは、藤井比早之(ひさゆき)外務副大臣の来賓の挨拶に続いて教育、研究、技術、人材育成、投資促進などについてさらに建設的な議論が展開された。2025年8月20〜22日に横浜で開催された第9回アフリカ開発会議(TICAD9)でも、このテーマについてアフリカの首脳や地域機関の長などを交えた政策対話が実施された。アフリカの海洋が有する豊かな資源を、現地の人々の暮らしの向上にどう結びつけていけるのか。この夏の首脳会議の議論を踏まえて、私たちが目指すべき連携のあり方を見極め、ブルーエコノミー分野での日・アフリカ協力の進展に繋げていきたい。(了)

第597号(2025.09.20発行)のその他の記事

- アフリカ開発会議と持続可能なブルーエコノミー 笹川平和財団上席研究員◆小林正典

- アフリカ南部の脱炭素化の取り組み 南アフリカ国際海事研究所戦略プロジェクト・国際化担当ディレクター◆Nwabisa MATOTI

- 西インド洋(WIO)の海洋食料危機回避に向けた協調 ネルソン・マンデラ大学(南アフリカ共和国)/サウサンプトン大学(英国)教授◆Michael ROBERTS

- セネガルにおけるJICA水産事業の軌跡とこれから 元JICA経済開発部農業・農村開発第一グループ第二チーム ジュニア専門員◆石井潤

- マダガスカルにおける環境意識の高まり 国立民族学博物館教授◆飯田卓

- 事務局だより 瀬戸内千代

- インフォメーション 第18回海洋立国推進功労者表彰