Ocean Newsletter

オーシャンニューズレター

第588号(2025.02.05発行)

PDF

2.3MB

太平洋小島嶼開発途上国(PSIDS)のエネルギー転換

~OTECと「PALMハイブリッドモデル」~

KEYWORDS

気候変動対策/エネルギー政策/国際協力

駐日トンガ王国大使、PICAG議長◆T. Suka MANGISI/元 駐日トンガ王国大使館インターン、東京外国語大学国際社会学部3年◆細郷有希乃

太平洋小島嶼開発途上国(PSIDS)では、再生可能エネルギーへの転換を実現することが重要である。

太平洋諸島では、海洋の特性を活かした海洋温度差発電(OTEC)に大きな可能性を秘めているが、短期的には、OTECを含む太陽光や風力などの分散型再生可能エネルギー源と蓄電池で構成される「PALMハイブリッドモデル」とでも呼ぶべきものが必要なことも明らかだ。

開発コストの課題を解決するためには日本の「技術、ノウハウ及び資金」の共有が鍵となる。

太平洋諸島では、海洋の特性を活かした海洋温度差発電(OTEC)に大きな可能性を秘めているが、短期的には、OTECを含む太陽光や風力などの分散型再生可能エネルギー源と蓄電池で構成される「PALMハイブリッドモデル」とでも呼ぶべきものが必要なことも明らかだ。

開発コストの課題を解決するためには日本の「技術、ノウハウ及び資金」の共有が鍵となる。

太平洋気候レジリエンスイニシアチブ

2024年、3年に一度の第10回太平洋・島サミット(PALM10、2024年7月16~18日、東京)で、太平洋諸島フォーラムのリーダーたちは、日本の「太平洋気候強化イニシアチブ」を歓迎した。このイニシアチブは、日本の「技術、ノウハウ及び資金」を活用して、地域のクリーンなエネルギーへの移行を支援することを約束するものだ。PALM10宣言では、初めて太平洋諸島フォーラムの「ブルーパシフィック大陸のための2050年戦略」の7つのテーマ領域(気候変動や災害を含む)と一致した。クリーンエネルギーに関しては、宣言を実行に移すためのPALM10共同行動計画※1で、「海洋温度差発電(OTEC)などの再生可能エネルギーの導入を通じて」強力な協力を約束した。

再生可能エネルギーへの転換

太平洋小島嶼開発途上国(PSIDS)※2は電力供給に化石燃料への構造的依存があるものの、気候変動の影響が顕著な地域では、再生可能エネルギーへの転換を実現することが重要である。特に財政資源の面での課題が顕著だ。しかし「資金のCOP」と称され、気候変動対策のための資金配分の役割を担っていた国連気候変動枠組条約(UNFCCC)第29回締約国会議(COP29)が閉幕し、最終的に決定された3,000億ドルは、太平洋諸島を含む最も脆弱な国々が求めた金額には遠く及ばなかった。PSIDSやその他の小国では、気候変動へのレジリエンス強化と適応のために、少なくともそのうちの6分の1が毎年必要とされている。これは、決定された3,000億ドルを全ての開発途上国で分配しなければならないことを考えると、非常に困難な課題だ。エネルギー転換に必要な財源は、PSIDSの内8カ国だけで約10億ドルが見積もられている。それにもかかわらず、PSIDSは2050年までに100%再生可能エネルギーへの転換を目指すという強い決意は揺るがない。

COP29で合意された非常に限られた財政的コミットメントにより、2024年7月の太平洋諸島フォーラムと日本が合意したパートナーシップや協定、特に共同行動計画に基づく資金調達メカニズムの重要性が一層際立つ結果となった。

COP29で合意された非常に限られた財政的コミットメントにより、2024年7月の太平洋諸島フォーラムと日本が合意したパートナーシップや協定、特に共同行動計画に基づく資金調達メカニズムの重要性が一層際立つ結果となった。

PICAG沖縄スタディツアー

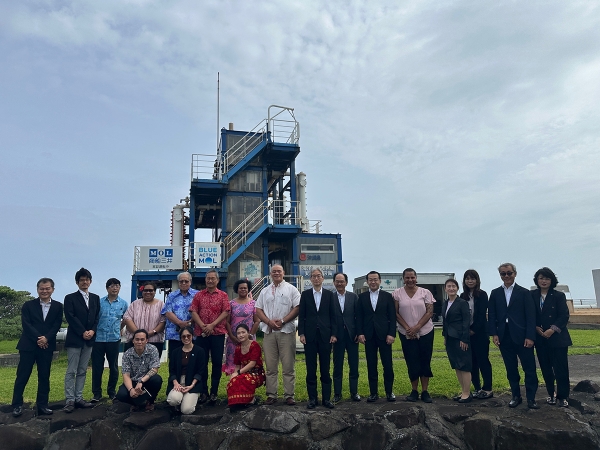

継続する事態の緊急性を踏まえ、東京を拠点とする太平洋島嶼諸国大使グループ(PICAG)※3は、久米島で運用されている海洋温度差発電(OTEC)の技術について直接学ぶことを目的として、「PICAG沖縄スタディツアー2024」(2024年10月30日~11月2日、主催:OPRI)を実施した。久米島は島嶼群の島だけに、化石燃料から再生可能エネルギーへの転換を模索する太平洋諸島におけるOTECの適用性を示唆する条件が揃っていた。PICAGは、沖縄電力(株)や再生可能エネルギーの企業等とも会談した。太平洋諸島地域における再生可能エネルギー源の適用について、補完的でありながら異なる視点は、論理的で示唆に富むものとなった。

OTECの魅力は、表層水と深層水の温度差を利用して発電する仕組みにある。太平洋諸島では、海洋の特性を活かした発電に大きな可能性を秘めている。土地が限られているPSIDSでは、太陽光発電や風力発電だけでは限界がある。加えて、台風によるインフラへの脅威も、これらのエネルギー源の単独使用の課題となる。一方、OTECは安定した予測可能なエネルギー出力であり、既存の再生可能エネルギーシステムを補完する有望な解決策となる。さらにOTECは陸上の用途に限定されず、「久米島モデル」※4では、OTECで使用した深層海水を活用して、海ぶどうやエビ、カキの養殖・販売といった水産業、化粧品・飲料水生産などの地元ビジネスが展開されている。このような共生関係での民間セクターの発展は新たな雇用を生み出し、投資と貿易を促進している。OTECが太平洋諸島におけるエネルギー、食料、水の安全保障に与える影響は、民間セクターの発展も含めて明白で、PALM10共同行動計画で合意された取り組みを裏付けるものだ。しかし、OTECにはいくつかの課題も存在する。例えば、現在の久米島モデルは小規模で、約200世帯分のエネルギー供給に留まっている。大規模なモデルを構築するための資金調達の課題が浮き彫りとなった。

現在の化石燃料使用が段階的に廃止されていく中、エネルギー転換の一環として、「PALMハイブリッド・モデル」とでも呼ぶべきものが、OTECを含む太陽光や風力などの分散型再生可能エネルギー源と蓄電池で構成される短期的なモデルとして必要なことも明らかだ。これによって、太平洋諸島の多様なエネルギー需要に適合するOTEC開発コストの課題を解決する一方で、PALM10で合意された日本の「技術、ノウハウ及び資金」の共有が鍵となる。そして、COP29での厳しい結果と相まって、この条項は気候変動との闘いの最前線にいる太平洋諸島の継続的な苦境にとって極めて重要なものだ。

OTECの魅力は、表層水と深層水の温度差を利用して発電する仕組みにある。太平洋諸島では、海洋の特性を活かした発電に大きな可能性を秘めている。土地が限られているPSIDSでは、太陽光発電や風力発電だけでは限界がある。加えて、台風によるインフラへの脅威も、これらのエネルギー源の単独使用の課題となる。一方、OTECは安定した予測可能なエネルギー出力であり、既存の再生可能エネルギーシステムを補完する有望な解決策となる。さらにOTECは陸上の用途に限定されず、「久米島モデル」※4では、OTECで使用した深層海水を活用して、海ぶどうやエビ、カキの養殖・販売といった水産業、化粧品・飲料水生産などの地元ビジネスが展開されている。このような共生関係での民間セクターの発展は新たな雇用を生み出し、投資と貿易を促進している。OTECが太平洋諸島におけるエネルギー、食料、水の安全保障に与える影響は、民間セクターの発展も含めて明白で、PALM10共同行動計画で合意された取り組みを裏付けるものだ。しかし、OTECにはいくつかの課題も存在する。例えば、現在の久米島モデルは小規模で、約200世帯分のエネルギー供給に留まっている。大規模なモデルを構築するための資金調達の課題が浮き彫りとなった。

現在の化石燃料使用が段階的に廃止されていく中、エネルギー転換の一環として、「PALMハイブリッド・モデル」とでも呼ぶべきものが、OTECを含む太陽光や風力などの分散型再生可能エネルギー源と蓄電池で構成される短期的なモデルとして必要なことも明らかだ。これによって、太平洋諸島の多様なエネルギー需要に適合するOTEC開発コストの課題を解決する一方で、PALM10で合意された日本の「技術、ノウハウ及び資金」の共有が鍵となる。そして、COP29での厳しい結果と相まって、この条項は気候変動との闘いの最前線にいる太平洋諸島の継続的な苦境にとって極めて重要なものだ。

PICAG沖縄スタディツアーにおける久米島のOTEC施設見学

今後の課題と国際協力

スタディツアーを通じて、OTECの太平洋諸島への適用可能性の具体的な利点がPICAGに確認されただけでなく、太平洋諸島向けにOTEC技術を実用化するためには時間がかかることも明らかになった。しかし、太平洋諸島はそのような時間的余裕がない状況にある。さらに、OTECを運用化するための財政的課題も依然として顕在であり、とりわけ初期費用を軽減するための民間セクターからの投資が欠かせない。再生可能エネルギー技術全般に共通する課題として、化石燃料と比較してコストが高いが、それでも再生可能エネルギーへの移行は必要不可欠であり、最小限の時間と費用で達成する方法を模索し続けている。

この点において、官民連携(PPP:Public-Private Partnership)の重要性が明確である一方で、「PPP+」という新しい枠組みの導入が提案されている。このPPP+は、(公財)笹川平和財団(SPF)などの公益事業団体や、佐賀大学海洋エネルギー研究所といった学術・研究機関を含めたものだ。このPPP+は「PALMハイブリッドモデル」にとっても、重要な役割を果たしている。

太平洋諸島にとって、「PALMハイブリッドモデル」は、現在および開発中の「グリーン」および「ブルー」/「シアン」技術(OTECを含む)と、太陽光、風力などの技術を活用し、さらにPALM10で約束された「オールジャパン」の財政支援を組み合わせることで、100%再生可能エネルギーへの移行をより確実かつ迅速に進めるための効果的な出発点となる。PALM10の実施状況を確認するため2025~26年の日本の冬に開催予定のPALM閣僚中間会合(MIM)は、「PALMハイブリッドモデル」の運用化を図る絶好のタイミングとなる見込みである。(了)

この点において、官民連携(PPP:Public-Private Partnership)の重要性が明確である一方で、「PPP+」という新しい枠組みの導入が提案されている。このPPP+は、(公財)笹川平和財団(SPF)などの公益事業団体や、佐賀大学海洋エネルギー研究所といった学術・研究機関を含めたものだ。このPPP+は「PALMハイブリッドモデル」にとっても、重要な役割を果たしている。

太平洋諸島にとって、「PALMハイブリッドモデル」は、現在および開発中の「グリーン」および「ブルー」/「シアン」技術(OTECを含む)と、太陽光、風力などの技術を活用し、さらにPALM10で約束された「オールジャパン」の財政支援を組み合わせることで、100%再生可能エネルギーへの移行をより確実かつ迅速に進めるための効果的な出発点となる。PALM10の実施状況を確認するため2025~26年の日本の冬に開催予定のPALM閣僚中間会合(MIM)は、「PALMハイブリッドモデル」の運用化を図る絶好のタイミングとなる見込みである。(了)

※1 PALM10共同行動計画 https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100702612.pdf

※2 太平洋小島嶼開発途上国PSIDS:Pacific Small Island Developing States=フィジー、キリバス、マーシャル諸島、ミクロネシア連邦、ナウル、パラオ、パプアニューギニア、サモア、ソロモン諸島、東ティモール、トンガ、ツバル、バヌアツ

※3 PICAGは、東京に拠点を置く太平洋小島嶼国の外交使節団で構成され、現在、フィジー、マーシャル諸島共和国、ミクロネシア連邦、パラオ、パプアニューギニア、サモア、トンガの7カ国が加盟

※4 池上康之著「海洋温度差発電を核とした日本版「GX島嶼モデル」」本誌第564号(2024.02.05発行) https://www.spf.org/opri/newsletter/564_3.html

●本稿は、英語の原文を翻案したものです。原文は、当財団英文サイトでご覧いただけます。 https://www.spf.org/en/opri/newsletter/

※2 太平洋小島嶼開発途上国PSIDS:Pacific Small Island Developing States=フィジー、キリバス、マーシャル諸島、ミクロネシア連邦、ナウル、パラオ、パプアニューギニア、サモア、ソロモン諸島、東ティモール、トンガ、ツバル、バヌアツ

※3 PICAGは、東京に拠点を置く太平洋小島嶼国の外交使節団で構成され、現在、フィジー、マーシャル諸島共和国、ミクロネシア連邦、パラオ、パプアニューギニア、サモア、トンガの7カ国が加盟

※4 池上康之著「海洋温度差発電を核とした日本版「GX島嶼モデル」」本誌第564号(2024.02.05発行) https://www.spf.org/opri/newsletter/564_3.html

●本稿は、英語の原文を翻案したものです。原文は、当財団英文サイトでご覧いただけます。 https://www.spf.org/en/opri/newsletter/

第588号(2025.02.05発行)のその他の記事

- 東アジアにおける水・海洋ガバナンス推進の革新策 PEMSEA事務局地域計画マネージャー◆Nancy BERMAS

- 海洋空間計画の必要性:世界の動きと日本の今後 東海大学海洋学部教授◆脇田和美

- オオウナギ保護区と持続可能な開発モデルの可能性 パティムラ大学水産海洋学部修士◆B.G. HURUBESSY、パティムラ大学水産海洋学部教授◆J.W. MOSSE

- 太平洋小島嶼開発途上国(PSIDS)のエネルギー転換 ~OTECと「PALMハイブリッドモデル」~ 駐日トンガ王国大使、PICAG議長◆T. Suka MANGISI、元 駐日トンガ王国大使館インターン、東京外国語大学国際社会学部3年◆細郷有希乃

- 事務局だより (公財)笹川平和財団海洋政策研究所主任研究員◆高翔