Ocean Newsletter

オーシャンニューズレター

第588号(2025.02.05発行)

PDF

2.3MB

東アジアにおける水・海洋ガバナンス推進の革新策

KEYWORDS

PEMSEA/SDS-SEA/地域調整メカニズム

PEMSEA事務局地域計画マネージャー◆Nancy BERMAS

東アジア海域環境管理パートナーシップ(PEMSEA)は、プロジェクトベースの団体から、法人格を持つ国際機関へと進化した。

持続可能な開発戦略(SDS-SEA)の下、東アジア海域14カ国によって採択された総合的管理策とパートナーシップを通じ、地域・国・地方レベルで健全かつレジリエント(強靭)な沿岸、海洋、コミュニティ、経済の促進と維持を目指す。

持続可能な開発戦略(SDS-SEA)の下、東アジア海域14カ国によって採択された総合的管理策とパートナーシップを通じ、地域・国・地方レベルで健全かつレジリエント(強靭)な沿岸、海洋、コミュニティ、経済の促進と維持を目指す。

東アジア海域(EAS)の地域協力とパートナーシップの重要性:PEMSEAの制度化

東アジア海域環境管理パートナーシップ(PEMSEA)の物語は、1990年代初頭に始まった。この時期、成長と開発の持続不可能なパターンが問題となり、23万5,000kmに及ぶ海岸線と700万km2の面積を有し、6つの大規模海洋生態系を抱える海域(黄海、東シナ海、南シナ海、スルー・セレベス海、インドネシア海、タイランド湾)の沿岸及び生態系の健康と完全性が脅かされていた。経済的に活発で、生態学的に相互に関連し、多様で、社会文化的に豊かなこの海域では、人々は沿岸・海洋生態系が提供する資源に依存して生活し、人口の60%が海岸から100km以内に住んでいるとされ、PEMSEAの設立は不可欠と見なされた。

2003年、東アジア海域の12の国(ブルネイ・ダルサラーム、カンボジア、中国、北朝鮮、インドネシア、日本、マレーシア、フィリピン、韓国、シンガポール、タイ、ベトナム)は、マレーシアで開催された第1回東アジア海洋会議閣僚フォーラムにおいて、SDS-SEA(東アジア海域の持続可能な開発戦略)を採択した。2006年にはラオスと東ティモールがこの戦略を採用し、SDS-SEAの実施にコミットした国は14カ国に増加した。SDS-SEAは、地域的な戦略および行動計画の枠組みとして、特定された脅威に対処し、生態学的、社会経済的、文化的価値を保護し、PEMSEA加盟国および非加盟国のパートナー、他の重要なステークホルダーとの協力とパートナーシップを推進し、統合的な管理手法[沿岸域総合管理(ICM)、流域総合管理(IRBM)、水資源総合管理(IWRM)、海洋空間計画(MSP)など]を国家および地域レベルで実施することによって、健康な海洋、人々、経済の実現という共通ビジョンを達成することを目指している。

2006年、中国の海口(はいこう)で開催された第2回EAS会議閣僚フォーラムにおいて、「海口パートナーシップ合意※1」が締結され、PEMSEAはSDS-SEAの地域調整メカニズムとして正式に認められた。

過去30年間、PEMSEAは、グローバル環境基金(GEF)からの4回にわたる資金援助を受けて長期的なプロジェクトベースで活動してきたが、現在では法人格を持つ自立的な国際組織へと進化した。PEMSEAのこの進化は、法的拘束力のある条約プロセスの外側で、協力とパートナーシップの精神に基づいて築かれ、地域における水と海洋のガバナンスのモデルとして高く評価されている。国際法人格獲得により、PEMSEAはGEFをはじめとするさまざまな寄付者から直接資金を受け取ることが可能となり、その資金を管理して、SDS-SEAを支援する沿岸・海洋ガバナンスプログラムの開発と実施に活用している。PEMSEAは2023年に30周年を迎え、PEMSEA事務局を通じて、現在、地域、国家、地方レベルのパートナーに対し、持続可能な開発のための優先事項や行動計画を支援するために、助言サービス、技術支援、プロジェクト管理、事務局サービスなどの統合的な管理ソリューションを提供している。

2003年、東アジア海域の12の国(ブルネイ・ダルサラーム、カンボジア、中国、北朝鮮、インドネシア、日本、マレーシア、フィリピン、韓国、シンガポール、タイ、ベトナム)は、マレーシアで開催された第1回東アジア海洋会議閣僚フォーラムにおいて、SDS-SEA(東アジア海域の持続可能な開発戦略)を採択した。2006年にはラオスと東ティモールがこの戦略を採用し、SDS-SEAの実施にコミットした国は14カ国に増加した。SDS-SEAは、地域的な戦略および行動計画の枠組みとして、特定された脅威に対処し、生態学的、社会経済的、文化的価値を保護し、PEMSEA加盟国および非加盟国のパートナー、他の重要なステークホルダーとの協力とパートナーシップを推進し、統合的な管理手法[沿岸域総合管理(ICM)、流域総合管理(IRBM)、水資源総合管理(IWRM)、海洋空間計画(MSP)など]を国家および地域レベルで実施することによって、健康な海洋、人々、経済の実現という共通ビジョンを達成することを目指している。

2006年、中国の海口(はいこう)で開催された第2回EAS会議閣僚フォーラムにおいて、「海口パートナーシップ合意※1」が締結され、PEMSEAはSDS-SEAの地域調整メカニズムとして正式に認められた。

過去30年間、PEMSEAは、グローバル環境基金(GEF)からの4回にわたる資金援助を受けて長期的なプロジェクトベースで活動してきたが、現在では法人格を持つ自立的な国際組織へと進化した。PEMSEAのこの進化は、法的拘束力のある条約プロセスの外側で、協力とパートナーシップの精神に基づいて築かれ、地域における水と海洋のガバナンスのモデルとして高く評価されている。国際法人格獲得により、PEMSEAはGEFをはじめとするさまざまな寄付者から直接資金を受け取ることが可能となり、その資金を管理して、SDS-SEAを支援する沿岸・海洋ガバナンスプログラムの開発と実施に活用している。PEMSEAは2023年に30周年を迎え、PEMSEA事務局を通じて、現在、地域、国家、地方レベルのパートナーに対し、持続可能な開発のための優先事項や行動計画を支援するために、助言サービス、技術支援、プロジェクト管理、事務局サービスなどの統合的な管理ソリューションを提供している。

統合・普及・拡大のための共通枠組み

PEMSEAは、東アジアで政府主導の沿岸域総合管理(ICM)プログラムを開発・実施した先駆者である。1994年、最初の実証プロジェクトが中国とフィリピンの2つの沿岸域で開始されたのを皮切りに、ICMの枠組みとプロセスは次第に洗練され、2020年には12カ国の沿岸線の約40%をカバーする規模に拡大した。

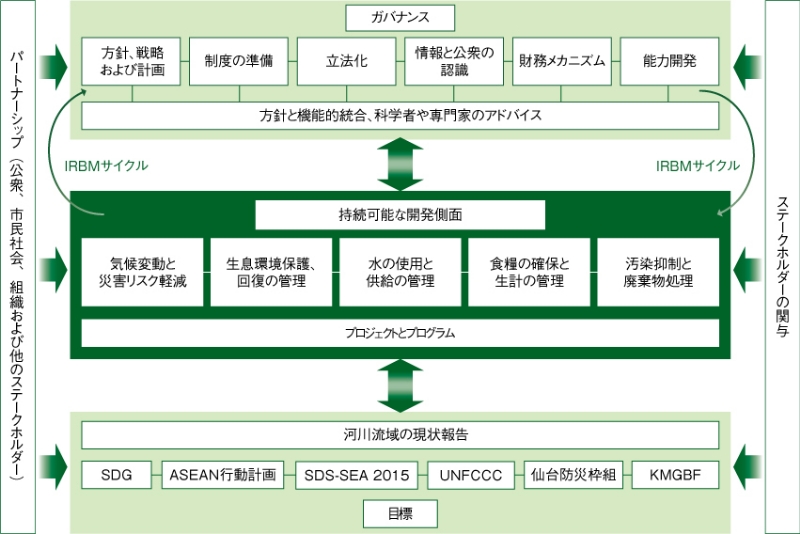

地域でのICMの実践的な経験は「沿岸域の持続可能な開発フレームワーク」の策定につながり、これは、IRBM、IWRM、MSPなど概念的に似た区域および生態系に基づく管理手法の実施にも適用されている。これは、気候変動、汚染・廃棄物問題、生物多様性の喪失に関連する三重の地球規模の危機に対応するために重要なガバナンス要素や管理プログラムを網羅しており、指標に基づくモニタリング、評価、報告システムも含まれている。

PEMSEA事務局は現在、GEFの資金提供と東南アジア諸国連合(ASEAN)の協力の下、国連開発計画(UNDP)とともに東南アジア6カ国でIRBMプロジェクトを実施している。これにより、ICM、IRBM、IWRMを統合的に管理し、河川流域全体と隣接する沿岸域・海域を「水源から海まで」の管理枠組みで結びつける手法を実証する。プロジェクトで選定された優先地域において、経済的、社会的、環境的な利益が生み出されることが期待されている。

地域でのICMの実践的な経験は「沿岸域の持続可能な開発フレームワーク」の策定につながり、これは、IRBM、IWRM、MSPなど概念的に似た区域および生態系に基づく管理手法の実施にも適用されている。これは、気候変動、汚染・廃棄物問題、生物多様性の喪失に関連する三重の地球規模の危機に対応するために重要なガバナンス要素や管理プログラムを網羅しており、指標に基づくモニタリング、評価、報告システムも含まれている。

PEMSEA事務局は現在、GEFの資金提供と東南アジア諸国連合(ASEAN)の協力の下、国連開発計画(UNDP)とともに東南アジア6カ国でIRBMプロジェクトを実施している。これにより、ICM、IRBM、IWRMを統合的に管理し、河川流域全体と隣接する沿岸域・海域を「水源から海まで」の管理枠組みで結びつける手法を実証する。プロジェクトで選定された優先地域において、経済的、社会的、環境的な利益が生み出されることが期待されている。

■図 「水源から海まで」の管理による河川流域・沿岸・海域の持続可能な発展の枠組み

カンボジア・カンポンベイ川流域

2030年へ向けた道のり

SDS-SEAは、地域パートナー国の新たな科学的成果や技術革新、持続可能な開発の動向を反映させながら常に更新されてきた。2015年に改訂されたSDS-SEAおよびその実施計画は、国連持続可能な開発目標(SDGs)関連の行動計画を含んでおり、各国とパートナーの国際的・地域的な環境合意(例:昆明モントリオール生物多様性枠組み(KMGBF)、パリ協定、グラスゴー気候合意など)へのコミットメントも含まれる。

今後PEMSEAは、最近の動向を踏まえた対応を継続していく。海洋への負荷が増していることを理解・解明してそれを軽減するために行う共同研究、イノベーション、行動がそれには含まれる。これは、「気候変動に関する第16回地域アクション」のシンポジウムで示されたことでもある※2。さらに、最近採択された「廈門閣僚宣言※3」は、各国が協力し合うための具体的な行動を示し、SDS-SEAとPEMSEA 2030ロードマップを実施するために、パートナー国の継続的な協力を求めている。

また、2025年6月開催予定の国連海洋会議では、清潔で健康的な海岸と海を守るための行動を加速するよう新たに呼びかけられている。同会議の政治的宣言の初期草案には、進展を測るための簡単なモニタリングと報告の方法を導入する必要があると記載されている。PEMSEAは、そのネットワークを通じて、確立したモニタリングおよび報告システム(例:地域および国家レベルの海洋・沿岸状況報告、地方レベルでの沿岸状況報告、流域レベルでの河川流域状況報告)をさまざまなガバナンスレベルでさらに広げ、SDS-SEAの実施によって得られた海岸と海洋の状況を明確にし、その結果として、証拠に基づいた計画や意思決定を強化することに貢献していく。(了)

今後PEMSEAは、最近の動向を踏まえた対応を継続していく。海洋への負荷が増していることを理解・解明してそれを軽減するために行う共同研究、イノベーション、行動がそれには含まれる。これは、「気候変動に関する第16回地域アクション」のシンポジウムで示されたことでもある※2。さらに、最近採択された「廈門閣僚宣言※3」は、各国が協力し合うための具体的な行動を示し、SDS-SEAとPEMSEA 2030ロードマップを実施するために、パートナー国の継続的な協力を求めている。

また、2025年6月開催予定の国連海洋会議では、清潔で健康的な海岸と海を守るための行動を加速するよう新たに呼びかけられている。同会議の政治的宣言の初期草案には、進展を測るための簡単なモニタリングと報告の方法を導入する必要があると記載されている。PEMSEAは、そのネットワークを通じて、確立したモニタリングおよび報告システム(例:地域および国家レベルの海洋・沿岸状況報告、地方レベルでの沿岸状況報告、流域レベルでの河川流域状況報告)をさまざまなガバナンスレベルでさらに広げ、SDS-SEAの実施によって得られた海岸と海洋の状況を明確にし、その結果として、証拠に基づいた計画や意思決定を強化することに貢献していく。(了)

※1 https://www.pemsea.org/index.php/resources/publications/agreements-and-publications/haikou-partnership-agreement-implementation

※2 https://www.stsforum.org/racc2024/pdf/statement.pdf

※3 https://www.pemsea.org/resources/publications/agreements-and-publications/xiamen-ministerial-declaration-2024

●本稿は、英語の原文を翻案したものです。原文は、当財団英文サイトでご覧いただけます。 https://www.spf.org/en/opri/newsletter/

※2 https://www.stsforum.org/racc2024/pdf/statement.pdf

※3 https://www.pemsea.org/resources/publications/agreements-and-publications/xiamen-ministerial-declaration-2024

●本稿は、英語の原文を翻案したものです。原文は、当財団英文サイトでご覧いただけます。 https://www.spf.org/en/opri/newsletter/

第588号(2025.02.05発行)のその他の記事

- 東アジアにおける水・海洋ガバナンス推進の革新策 PEMSEA事務局地域計画マネージャー◆Nancy BERMAS

- 海洋空間計画の必要性:世界の動きと日本の今後 東海大学海洋学部教授◆脇田和美

- オオウナギ保護区と持続可能な開発モデルの可能性 パティムラ大学水産海洋学部修士◆B.G. HURUBESSY、パティムラ大学水産海洋学部教授◆J.W. MOSSE

- 太平洋小島嶼開発途上国(PSIDS)のエネルギー転換 ~OTECと「PALMハイブリッドモデル」~ 駐日トンガ王国大使、PICAG議長◆T. Suka MANGISI、元 駐日トンガ王国大使館インターン、東京外国語大学国際社会学部3年◆細郷有希乃

- 事務局だより (公財)笹川平和財団海洋政策研究所主任研究員◆高翔