Ocean Newsletter

オーシャンニューズレター

第585号(2024.12.20発行)

PDF

2.6MB

プラスチック汚染に関するデータ整備と利活用の促進

〜「Atlas of Ocean Microplastic(AOMI)」の公表〜

KEYWORDS

プラスチックモニタリング/オープンデータベース/海洋ごみ

前 環境省水大気局海洋環境課海洋プラスチック汚染対策室主査◆藤岡勝之

海洋等の環境中に流出したプラスチックごみは世界的な課題となっており、地球規模でプラスチックごみを削減していくためには、分布状況などの科学的な知見を世界各国で共有することが必要である。

本稿では、より効果的なプラスチック汚染対策の推進に向けたデータの利活用を促進するために環境省が構築した海洋表層に漂流するマイクロプラスチックに関する国際的なデータベース「Atlas of Ocean Microplastic(通称:AOMI)」について紹介する。

本稿では、より効果的なプラスチック汚染対策の推進に向けたデータの利活用を促進するために環境省が構築した海洋表層に漂流するマイクロプラスチックに関する国際的なデータベース「Atlas of Ocean Microplastic(通称:AOMI)」について紹介する。

モニタリング手法調和とデータ整備について

海洋等の環境中に流出したプラスチックごみは世界的な課題となっています。ドイツ・エルマウで開催されたG7サミット2015や、2016年の世界経済フォーラムでも重要なテーマとして議論され、以降各国でも国内法整備が進み、日本がホストしたG20大阪サミット2019では、2050年までに海洋プラスチックごみによる追加的な汚染をゼロにまで削減することを目指す「大阪ブルー・オーシャン・ビジョン」が共有され、G7広島サミット2023では、さらに10年前倒しの2040年までに追加的なプラスチック汚染をゼロにする野心を持って、プラスチック汚染を終わらせることにコミットしました。

対策が議論される一方で、こうしたプラスチックがどれくらい環境中に流出してしまっているかについては、国際的に合意された数値はありません。地球規模でプラスチックごみを削減していくためには、対策の基盤となる分布状況などの科学的な知見を世界各国で共有することが必要です。こうした中、G7サミット2015では、モニタリング手法の調和と標準化が優先的な施策として挙げられ、サミットのフォローアップとして開催された国際ワークショップでは、日本が漂流マイクロプラスチックのモニタリング手法の調和等を主導することを提案し、合意されました。また、2019年のG20持続可能な成長のためのエネルギー転換と地球環境に関する関係閣僚会合において採択された「G20海洋プラスチックごみ対策実施枠組」では、調和したモニタリング手法の促進が挙げられ、その後開催された実施枠組のフォローアップ会合において、日本がモニタリング手法の調和とデータ整備を主導することを提案し、合意されました※1。

対策が議論される一方で、こうしたプラスチックがどれくらい環境中に流出してしまっているかについては、国際的に合意された数値はありません。地球規模でプラスチックごみを削減していくためには、対策の基盤となる分布状況などの科学的な知見を世界各国で共有することが必要です。こうした中、G7サミット2015では、モニタリング手法の調和と標準化が優先的な施策として挙げられ、サミットのフォローアップとして開催された国際ワークショップでは、日本が漂流マイクロプラスチックのモニタリング手法の調和等を主導することを提案し、合意されました。また、2019年のG20持続可能な成長のためのエネルギー転換と地球環境に関する関係閣僚会合において採択された「G20海洋プラスチックごみ対策実施枠組」では、調和したモニタリング手法の促進が挙げられ、その後開催された実施枠組のフォローアップ会合において、日本がモニタリング手法の調和とデータ整備を主導することを提案し、合意されました※1。

モニタリング手法の調和ガイドラインの策定

前述の通り、効果的な対策の実施に向けては、比較可能なデータを蓄積することが重要です。一方で、これまで海洋表層マイクロプラスチックの調査は、その目的に応じて異なる手法が取られていたため、データの比較が困難でした。

そこで、環境省では採取と分析の手法を比較する実証事業を実施し、国内外の専門家による議論を経て、2019年5月に『Guidelines for Harmonizing Ocean Surface Microplastic Monitoring Methods(漂流マイクロプラスチックのモニタリング手法調和ガイドライン)』※2の初版を公開しました。同ガイドラインは、2020年と2023年に改訂しています。

そこで、環境省では採取と分析の手法を比較する実証事業を実施し、国内外の専門家による議論を経て、2019年5月に『Guidelines for Harmonizing Ocean Surface Microplastic Monitoring Methods(漂流マイクロプラスチックのモニタリング手法調和ガイドライン)』※2の初版を公開しました。同ガイドラインは、2020年と2023年に改訂しています。

海洋プラスチックごみのマッピングデータベース(AOMI)の構築

前述のガイドラインにより、比較可能な海洋表層マイクロプラスチックの調査データを収集することが可能になりましたが、世界中のモニタリングデータは、未だ比較可能な状態では整理されていません。これに対して、環境省では、専門家の意見を踏まえながら、海洋表層プラスチックごみのマッピングデータベース「Atlas of Ocean Microplastic(通称:AOMI=青海)」※3を構築し、2024年5月に公表しました。

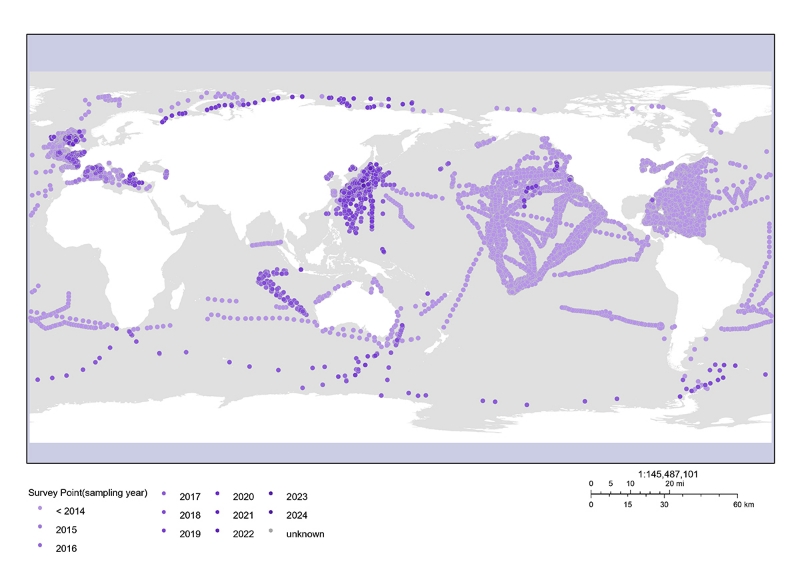

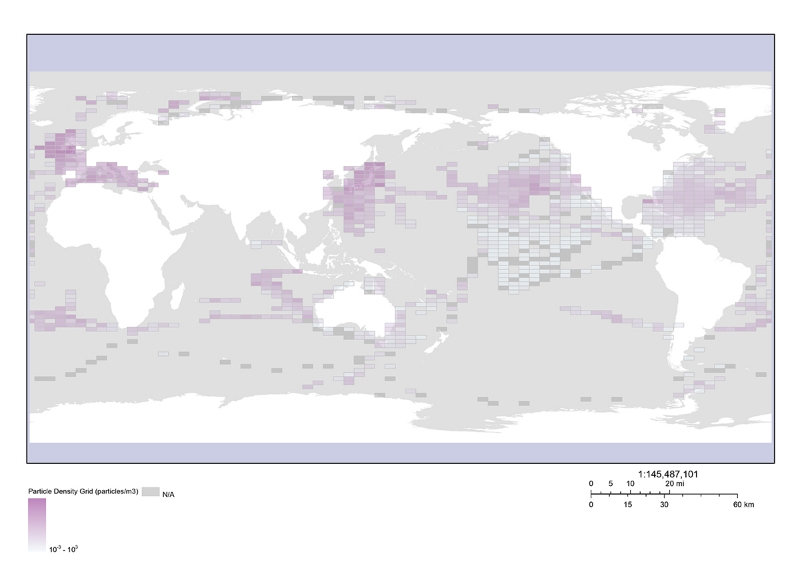

AOMIは、世界中の研究者や機関、政府から海洋表層マイクロプラスチックのモニタリングデータを収集するとともに、粒子密度分布や調査地点等の2次元地図を提供します。研究者等から提供されたデータは、エラーチェック等のクオリティコントロールが行われた後、環境省が公表した前述のガイドラインにのっとった比較可能なデータとして格納されます。格納されたデータは、データを元に作成された2次元マップとともに、ダウンロード可能なオープンデータとして提供されます(図)。

AOMIにより世界中のモニタリングデータが公表されることで、データが不足している地域が明確になり、今後、データ不足地域を中心としたモニタリングの実施促進が期待されます。また、AOMIでは、海域におけるマイクロプラスチック存在量の経年データを蓄積しているため、プラスチック汚染対策による効果の確認ツールとしての活用が期待されるとともに、こうした環境中のプラスチック濃度に関するデータは、例えば生物に対する曝露評価など、プラスチックに関するリスク評価等の基礎データとして、将来的な研究や評価への活用も期待されます。さらに、環境中のプラスチック分布について分かりやすい情報として広く提供することにより、海洋プラスチック汚染問題の認知度や問題に対する理解の向上にも貢献します。

AOMIにおいては2024年12月現在、特に東南アジアやアフリカ、南米付近の海域におけるデータが不足しています。AOMIの普及のためには、こうした地域におけるデータの蓄積と同時に、蓄積されたデータの利用促進を図っていくことが重要です。また、UNEP GPML(Global Partnership on Plastic Pollution and Marine Litter)が構築しているデータベースの他、欧州のEuropean Marine Observation and Data Network(EMODnet)や米のNOAA National Centers for Environmental Information(NCEI)等、他国や他地域で構築されたデータベースとの連携も必要です。環境省では、これまでも前述の機関をはじめとした関係機関と連携しており、東南アジア等においてもモニタリングの実施支援等を行ってきたところですが、引き続き、さまざまな機会を捉えてAOMIの周知、利用拡大を図っていく予定です。(了)

AOMIは、世界中の研究者や機関、政府から海洋表層マイクロプラスチックのモニタリングデータを収集するとともに、粒子密度分布や調査地点等の2次元地図を提供します。研究者等から提供されたデータは、エラーチェック等のクオリティコントロールが行われた後、環境省が公表した前述のガイドラインにのっとった比較可能なデータとして格納されます。格納されたデータは、データを元に作成された2次元マップとともに、ダウンロード可能なオープンデータとして提供されます(図)。

AOMIにより世界中のモニタリングデータが公表されることで、データが不足している地域が明確になり、今後、データ不足地域を中心としたモニタリングの実施促進が期待されます。また、AOMIでは、海域におけるマイクロプラスチック存在量の経年データを蓄積しているため、プラスチック汚染対策による効果の確認ツールとしての活用が期待されるとともに、こうした環境中のプラスチック濃度に関するデータは、例えば生物に対する曝露評価など、プラスチックに関するリスク評価等の基礎データとして、将来的な研究や評価への活用も期待されます。さらに、環境中のプラスチック分布について分かりやすい情報として広く提供することにより、海洋プラスチック汚染問題の認知度や問題に対する理解の向上にも貢献します。

AOMIにおいては2024年12月現在、特に東南アジアやアフリカ、南米付近の海域におけるデータが不足しています。AOMIの普及のためには、こうした地域におけるデータの蓄積と同時に、蓄積されたデータの利用促進を図っていくことが重要です。また、UNEP GPML(Global Partnership on Plastic Pollution and Marine Litter)が構築しているデータベースの他、欧州のEuropean Marine Observation and Data Network(EMODnet)や米のNOAA National Centers for Environmental Information(NCEI)等、他国や他地域で構築されたデータベースとの連携も必要です。環境省では、これまでも前述の機関をはじめとした関係機関と連携しており、東南アジア等においてもモニタリングの実施支援等を行ってきたところですが、引き続き、さまざまな機会を捉えてAOMIの周知、利用拡大を図っていく予定です。(了)

■図 AOMIで提供される2次元マップの例。上)調査地点分布図:モニタリングが行われた地点。

下)粒子密度分布図:一定の区域におけるマイクロプラスチック粒子密度。ほかに、粒子密度変化図(一定の区域におけるマイクロプラスチック粒子密度の変化)や調査密度分布図(モニタリングの頻度)、調査数変化図なども表示できる。

※1 環境省「海洋プラスチックごみのモニタリング手法調和とデータ整備」

https://www.env.go.jp/water/post_76.html

※2 Guidelines for Harmonizing Ocean Surface Microplastic Monitoring Methods, 2023

https://www.env.go.jp/content/000170502.pdf

※3 Atlas of Ocean Microplastics(AOMI)

https://aomi.env.go.jp/

https://www.env.go.jp/water/post_76.html

※2 Guidelines for Harmonizing Ocean Surface Microplastic Monitoring Methods, 2023

https://www.env.go.jp/content/000170502.pdf

※3 Atlas of Ocean Microplastics(AOMI)

https://aomi.env.go.jp/

第585号(2024.12.20発行)のその他の記事

- 海で分解されるプラ素材:海洋プラスチック汚染問題の解決に向けた研究 大阪大学大学院工学研究科教授◆宇山 浩

- 北極海における海洋プラスチック循環の解明を目指して (国研)海洋研究開発機構海洋生物環境影響研究センター副主任研究員◆池上隆仁

- プラスチック汚染に関するデータ整備と利活用の促進 〜「Atlas of Ocean Microplastic(AOMI)」の公表〜 前 環境省水大気局海洋環境課海洋プラスチック汚染対策室主査◆藤岡勝之

- 市街地の水路と海ごみ問題 元日本福祉大学教授、元放送大学客員教授◆磯部 作

- 事務局だより (公財)笹川平和財団海洋政策研究所主任◆藤井麻衣