Ocean Newsletter

オーシャンニューズレター

第585号(2024.12.20発行)

PDF

2.6MB

北極海における海洋プラスチック循環の解明を目指して

KEYWORDS

北極/海洋汚染/物質循環

(国研)海洋研究開発機構海洋生物環境影響研究センター副主任研究員◆池上隆仁

北極海の浮遊マイクロプラスチック(MPs)観測により、海水中の粒径0.3mm以上のMPs量が明らかになってきた。

しかし、粒形0.3mm未満も含めたMPsの海水、海氷、海底堆積物中の貯蔵量とそれらの間の移動量、大気、河川、海流を通じた北極海と外部の間の移動量は分かっていない。

これらを研究者間で共通化した手法で定量することが海洋プラスチック循環解明のために不可欠である。

しかし、粒形0.3mm未満も含めたMPsの海水、海氷、海底堆積物中の貯蔵量とそれらの間の移動量、大気、河川、海流を通じた北極海と外部の間の移動量は分かっていない。

これらを研究者間で共通化した手法で定量することが海洋プラスチック循環解明のために不可欠である。

海洋地球研究船「みらい」による浮遊MPs観測

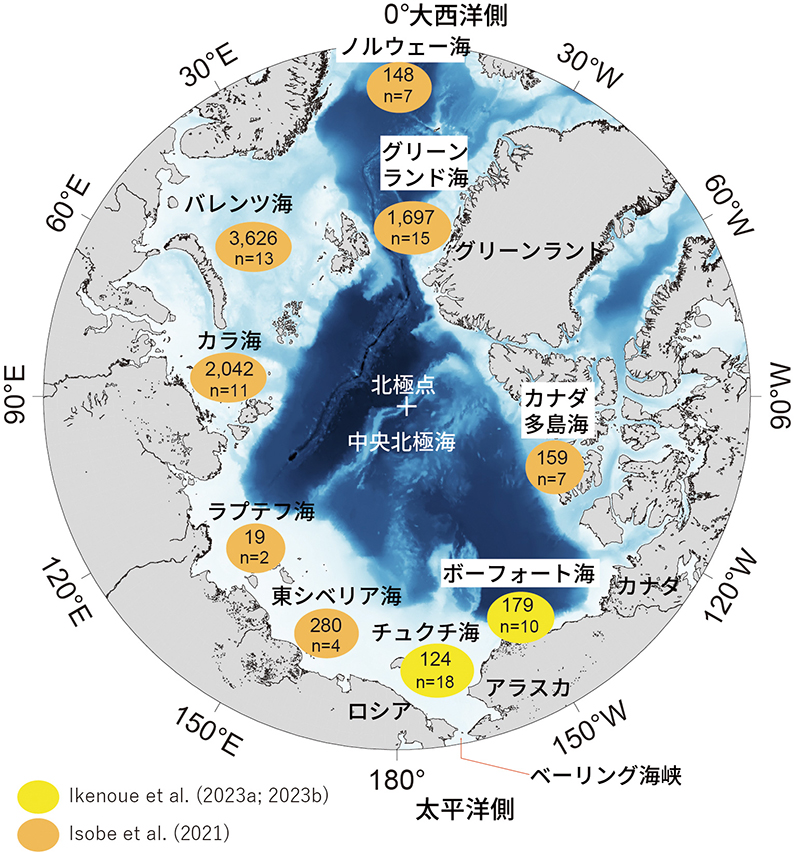

北極海におけるマイクロプラスチック(MPs)汚染の拡大は、地球温暖化と海氷融解により打撃を受けている海洋生態系への環境ストレスをさらに増大させる可能性があり、MPs汚染の現状を定量的に明らかにすることが急務である。北極海は海流、河川、大気を通じて低緯度からMPsが輸送される※1。太平洋側北極海(チュクチ海、ボーフォート海、東シベリア海)は、ベーリング海峡を通じて太平洋起源の海水が流入するため、MPsの潜在的な集積地の1つである(図1)。しかし、北極海のこれまでのMPs観測は大西洋側に偏っており、太平洋側はデータの空白域であった。そこで、(国研)海洋研究開発機構では、海洋地球研究船「みらい」を用いて、太平洋側北極海における浮遊MPs観測を2020年から毎年実施してきた。具体的には、ニューストンネットと呼ばれる、浮きを付けた目合い0.3mmの大きな網を用いて、海面付近を曳網することで、繊維を除く海洋表層の粒径0.3mm以上のMPs(以下、Large MPsの意味でLMPsと記載)を捕集し(図2)、その濃度を観測した。さらに、LMPsのほとんどが表層に分布し、水深が深くなるほど急激に減少していく鉛直分布を仮定することで、表層のLMPs濃度を1km2当たりの水柱中のLMPsの質量(以下、存在量と記載する)に換算した。本稿では、2020年から2022年までの観測により得られた知見※2,3を紹介し、今後の課題について述べる。

太平洋側北極海に流入したMPsの行方

チュクチ海の海水中のLMPs存在量は平均で124g/km2、ボーフォート海南部では179g/km2であり(図1)、全球平均の1,498g/km2(LMPs存在量 63,320個※4から計算)と比較すると1/8以下で比較的汚染が少ない。また、LMPs存在量と各海域の面積から、チュクチ海の海水中のLMPsの総量は77t、ボーフォート海南部は約20tと推定された。東シベリア海では、既往研究の4観測点のLMPs存在量※5の平均値から総量を暫定的に推定したところ、276tであった。つまり、太平洋側北極海の海水中には現在、合計約373tのLMPsが浮遊していることになる。一方、ベーリング海峡のLMPs濃度と流量から計算したチュクチ海へのLMPsの年間流入量は420t/年であった。これは、太平洋側北極海の海水中のLMPs総量よりも流入量が上回ることを示唆している。では、流入したLMPsの大部分は、どこに移動し、貯蔵されているのだろうか?

北極海に流入したLMPsは海水、海底堆積物、海氷、海洋生物に分配されるが、この中で貯蔵地として有力なのは、1)海底堆積物(特に海氷縁下)、2)中央北極海の海氷、3)大西洋側北極海の3カ所だと筆者は考えた。また、LMPsの一部は移動の過程で破砕・劣化により0.3mm未満のサイズのMPs(以下、Small MPsの意味で、SMPsと記載)に細粒化し、貯蔵される可能性がある。以下に、LMPsとそれらが細粒化したSMPsがそれぞれの貯蔵地に蓄積される仕組みを述べる。

太平洋起源の海水は、チュクチ海を北上後、東西に分岐し、63%は北西の中央北極海や東シベリア海へ※6、16%は東方のボーフォート海沿岸を流れる※7。中央北極海は1年の大半は海氷に覆われており、表層海流で輸送されたMPsの一部は、海氷縁で捕捉される。海氷縁では、アイスアルジー(海氷の底部に付着する珪藻など藻類)とそれらが形成する粘着性の細胞外高分子の凝集体が豊富に形成されるため、MPsは凝集体に取り込まれ、海底への沈降が促進される※8。一説には、流入したMPsのうち質量比で90%が海底堆積物に貯蔵されたと試算されている※9。そのため、海底堆積物は、太平洋側北極海に流入したMPsの最大の貯蔵庫となっている可能性がある。

海氷は形成時に周囲の海水中の物質を濃縮して取り込むため、海水よりも高濃度のMPsが観測されている※10,11。太平洋側北極海のMPsは、ボーフォート循環と呼ばれるボーフォート海の時計回りの海流によってカナダ海盆や中央北極海内部に輸送されるほか、トランスポーラードリフトと呼ばれるフラム海峡まで至る海氷や海水の流れによって中央北極海内部に輸送される可能性がある。そのため、多年氷は、長期にわたって大量のMPsを貯蔵し得る。

大西洋側北極海は複数の海域から構成されるが、なかでもグリーンランド海、バレンツ海、カラ海は、LMPs存在量が太平洋側北極海に比べて6~30倍高く(1,697~3,626g/km2)(図1)、この3海域だけで海水中のMPs総量は9,013tにもなる。これは、大西洋側が太平洋側に比べて沿岸の人口が多く、MPs排出量も多いこと、南(北大西洋海流)と北(トランスポーラードリフト)の両方からMPsが輸送されることが、主な要因と考えられる。太平洋側から大西洋側へのMPsの移動量は現時点では不明だが、海氷減少が進むことで水柱や海底堆積物への移動量が増加する可能性がある。

北極海に流入したLMPsは海水、海底堆積物、海氷、海洋生物に分配されるが、この中で貯蔵地として有力なのは、1)海底堆積物(特に海氷縁下)、2)中央北極海の海氷、3)大西洋側北極海の3カ所だと筆者は考えた。また、LMPsの一部は移動の過程で破砕・劣化により0.3mm未満のサイズのMPs(以下、Small MPsの意味で、SMPsと記載)に細粒化し、貯蔵される可能性がある。以下に、LMPsとそれらが細粒化したSMPsがそれぞれの貯蔵地に蓄積される仕組みを述べる。

太平洋起源の海水は、チュクチ海を北上後、東西に分岐し、63%は北西の中央北極海や東シベリア海へ※6、16%は東方のボーフォート海沿岸を流れる※7。中央北極海は1年の大半は海氷に覆われており、表層海流で輸送されたMPsの一部は、海氷縁で捕捉される。海氷縁では、アイスアルジー(海氷の底部に付着する珪藻など藻類)とそれらが形成する粘着性の細胞外高分子の凝集体が豊富に形成されるため、MPsは凝集体に取り込まれ、海底への沈降が促進される※8。一説には、流入したMPsのうち質量比で90%が海底堆積物に貯蔵されたと試算されている※9。そのため、海底堆積物は、太平洋側北極海に流入したMPsの最大の貯蔵庫となっている可能性がある。

海氷は形成時に周囲の海水中の物質を濃縮して取り込むため、海水よりも高濃度のMPsが観測されている※10,11。太平洋側北極海のMPsは、ボーフォート循環と呼ばれるボーフォート海の時計回りの海流によってカナダ海盆や中央北極海内部に輸送されるほか、トランスポーラードリフトと呼ばれるフラム海峡まで至る海氷や海水の流れによって中央北極海内部に輸送される可能性がある。そのため、多年氷は、長期にわたって大量のMPsを貯蔵し得る。

大西洋側北極海は複数の海域から構成されるが、なかでもグリーンランド海、バレンツ海、カラ海は、LMPs存在量が太平洋側北極海に比べて6~30倍高く(1,697~3,626g/km2)(図1)、この3海域だけで海水中のMPs総量は9,013tにもなる。これは、大西洋側が太平洋側に比べて沿岸の人口が多く、MPs排出量も多いこと、南(北大西洋海流)と北(トランスポーラードリフト)の両方からMPsが輸送されることが、主な要因と考えられる。太平洋側から大西洋側へのMPsの移動量は現時点では不明だが、海氷減少が進むことで水柱や海底堆積物への移動量が増加する可能性がある。

■図1 北極海の海水中のLMPs存在量の平均値(g/km2)と観測点数(n)

■図2 2022年にボーフォート海で採取したマイクロプラスチックの一部

海洋プラスチック循環の解明に向けて

海水、海氷、海底堆積物中のSMPsは、粒子数ではLMPsよりも数桁多いことが分かってきているが、LMPsに比べて極めてデータが限られる。その上、試料採取方法、サイズ分画、分析方法が研究者間で共通化されておらず、公表されている既存のデータを統合・比較することが困難である。北極海に限らず、共通化された手法でSMPsを定量することが、MPs汚染の全容を明らかにするうえで欠かせない。SMPsは、粒子数では深海底堆積物中のMPsの大部分を占める。しかし、質量ベースではLMPsが高い割合を占める可能性があり、LMPsのモニタリングは依然として重要である。MPsの海水、海氷、海底堆積物中の貯蔵量とそれらの間のMPs移動量、大気、河川、海流を通じた北極海と外部(太平洋、大西洋、陸域)の間の移動量を明らかにすることは、海洋プラスチック循環の解明に不可欠である。その中でも、海氷、海水、堆積物の間のMPs輸送を担う沈降粒子凝集体(いわゆるマリンスノー)によるMPsの沈降量を明らかにすることは喫緊の課題である。(了)

※1 Bergmann et al. 2022. Nat. Rev. Earth Environ. 3:323–337

※2 Ikenoue et al. 2023a. Sci. Total Environ. 855:159564

※3 Ikenoue et al. 2023b. Front. Mar. Sci. 10:1288301

※4 Isobe et al. 2015. Mar. Pollut. Bull. 101:618–623

※5 Isobe et al. 2021. Micropl. Nanopl. 1:16

※6 Corlett and Pickart, 2017. Prog. Oceanogr. 153:50–65

※7 Nikolopoulos et al. 2009. Deep Sea Res. Part II Top. Stud. Oceanogr. 56:1164–1181

※8 Bergmann et al. 2023. Environ. Sci. Technol. 57:6799–6807

※9 Kim et al. 2023. Sci. Adv. 9:eadd2348

※10 Peeken et al. 2018. Nat. Commun. 9:1–12

※11 Kim et al. 2021. J. Hazard. Mater. 418:125971

※2 Ikenoue et al. 2023a. Sci. Total Environ. 855:159564

※3 Ikenoue et al. 2023b. Front. Mar. Sci. 10:1288301

※4 Isobe et al. 2015. Mar. Pollut. Bull. 101:618–623

※5 Isobe et al. 2021. Micropl. Nanopl. 1:16

※6 Corlett and Pickart, 2017. Prog. Oceanogr. 153:50–65

※7 Nikolopoulos et al. 2009. Deep Sea Res. Part II Top. Stud. Oceanogr. 56:1164–1181

※8 Bergmann et al. 2023. Environ. Sci. Technol. 57:6799–6807

※9 Kim et al. 2023. Sci. Adv. 9:eadd2348

※10 Peeken et al. 2018. Nat. Commun. 9:1–12

※11 Kim et al. 2021. J. Hazard. Mater. 418:125971

第585号(2024.12.20発行)のその他の記事

- 海で分解されるプラ素材:海洋プラスチック汚染問題の解決に向けた研究 大阪大学大学院工学研究科教授◆宇山 浩

- 北極海における海洋プラスチック循環の解明を目指して (国研)海洋研究開発機構海洋生物環境影響研究センター副主任研究員◆池上隆仁

- プラスチック汚染に関するデータ整備と利活用の促進 〜「Atlas of Ocean Microplastic(AOMI)」の公表〜 前 環境省水大気局海洋環境課海洋プラスチック汚染対策室主査◆藤岡勝之

- 市街地の水路と海ごみ問題 元日本福祉大学教授、元放送大学客員教授◆磯部 作

- 事務局だより (公財)笹川平和財団海洋政策研究所主任◆藤井麻衣