Ocean Newsletter

第57号(2002.12.20発行)

- 厳島神社◆福田道憲

- 神奈川大学教授◆西 和夫

- 株式会社ベネッセコーポレーション代表取締役社長◆福武總一郎

- ニューズレター編集委員会編集代表者 ((社)海洋産業研究会常務理事)◆中原裕幸

海と建築、建築と海

神奈川大学教授◆西 和夫かつて、あまりに大きく、高い屋根を誇ったとされる、能登の時国家。海運業を営んでいたという歴史が紐解かれたことで、実は彼らが「海を見るため」にその巨大建築物をつくったことが見えてきた。建築は一般的に陸に建っているが、海と結び付けてその建築を捉えたとき、はじめてその意味が見えることがある。

海の視点で建築を

ここ数年、海の視点で建築を見る試みを続けてきた。と書くとすぐ、海を見る建物ですね、と言われる。しかしそうではない。では海から見るんですか、そうも言われる。これもちがう。海を念頭に置いて建築を理解する、把握する、そういう作業だ。

建築は一般的に、陸に建っている。だから、われわれは建築を海と結び付けて考えることをほとんどしない。建築と海、海と建築、こう言われて何を思い浮かべますか、学生にこう聞いてみた。答えは灯台・フェリーボート乗り場・横浜赤レンガ倉庫、このようなものだ。学生が特に想像力に乏しいわけではない。これが一般的な状況だろう。

私が考えているのはこれとはちがう。海と結び付けて建築を捉えたとき、今まで気付かなかったこと、見えなかったことがはじめて見えてくる、そんな問題を取り上げてきた。

奥能登の時国家

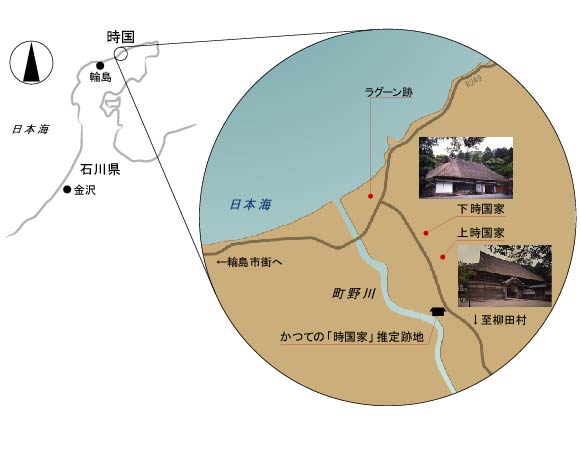

能登半島に輪島という町がある。そこから北へ日本海を見ながら進んだところ、そこに時国(ときくに)という地名があり、ふたつの大きな民家が建っている。ふたつとも時国の姓を名乗り、区別するため上(かみ)時国家と下(しも)時国家と呼んでいる。

ともに平家の落人を祖先にもつといい、上時国家は江戸時代末、下時国家は江戸時代始めの建物である。いずれも大きくて立派な萱葺きの建物だ。江戸時代には相当に栄えた家だっただろう、と推定される。すぐ近くを町野川が流れ、周辺には田圃や畑が広がっている。両家ともいかにも農家という様子で、だから従来、ともに「豪農」という表現をされてきた。

しかし、調べていくうちに、それとはちがう歴史が見えてきた。文献から、両家は海運業を営んでいたことがわかった。大きな船をもち、北海道から大阪まで日本海と瀬戸内海を通って往き来し、物資を運んだ。農業もやってはいたが、財をなしたのは海運業だった。

今はふたつに分かれている時国家だが、もとはひとつの家で、江戸時代始めにふたつに分かれた。分かれる前、時国家は町野川を海から少しさかのぼった岸近くに建っていた。大きな船を河口近くに保留し、小船で物資を川をさかのぼって運んだ。現在、どう見ても船を浮かべられそうにはない町野川だが、少なくとも大正期まで、船がさかのぼっていたと記録されている。

巨大だった時国家

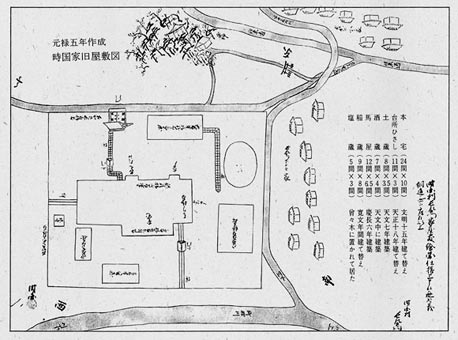

ふたつに分れる前の時国家だが、史料を見ると、273坪にも及ぶ実に大きな建物だったことがわかる。1間は6尺5寸(1.97m)だから1078.8m2にもなる。梁間(はりま)、つまり長方形の短辺方向の長さは10間。何と20m近い。復原してみると高さは18mくらいになる。

なぜ、こんなに大きかったのか。特に高さが高かったのはなぜか。その理由としてまず考えられるのは、権力・財力の誇示だ。大きいから遠くからよく見える。周辺の人々に威力を顕示するのにふさわしい。

ここで思い浮かぶのは、日本海側の海運業を営んだ家に、遠くを見渡たす施設が最上階や屋根の上にあったことだ。物見あるいは望楼と呼ばれる施設が今もいくつか残っている。言うまでもなく、海を、そして船を見張るためのものだ。当時、レーダーなどというものはない。物資を運ぶ船が港に入ってきたとき、少しでも早く見つける。あるいは海や空の様子を見て船を出すかどうか判断する。一方海上の船にとっては、この望楼が港に入るときの目印になる。夜はカンテラを振って合図したというから、まさに灯台の役目を果たしたのだ。

なぜ大きかったか

ここでわれわれは気付く。時国家が大きかったのは、そして高さが高かったのは、海を見たためではないか。そしてまた、海から見たためではないか。今、時国家のあたりを歩いても、かつてこの地が海運業を営んだところだとはとても思えない。日本海の波が寄せては返しているだけだ。しかし古老の話を聞くと、ここは大きな潟(ラグーン)になっており、町野川の河口は港だった。地図を見るとそれがはっきりする。河口のあたりに「港」と明確に書かれている。地名だけは残ったのだ。

そうか、時国家が大きかったのは海運業だったからだ。望楼と灯台の役目をその大きな建物が果たしていたに違いない。

陸だけの視点ではこれは絶対にわからない。海の視点があってはじめてわかる。

海の視点を大切に

同じような例はほかにもたくさんある。縄文時代の三内丸山遺跡(青森)の望楼、弥生時代の吉野ヶ里遺跡(佐賀)の望楼、そして出雲大社(島根)の高くそびえる社殿、いずれも海と結び付けて考えたらよいのではないか。

日本は海に囲まれた国だ。しかし近年、海岸を安易に埋め立てるなど、海との関係を大切にしなくなっているのではないか。こんな思いを私は「海・建築・日本人」(NHKブックス)として1冊にまとめてみた。われわれの先輩たちが海と親しみ、海を大切にしてきた長い歴史をぜひ忘れないようにしたい、と考えている。(了)

第57号(2002.12.20発行)のその他の記事

- 世界遺産「厳島神社」の修理と保存 厳島神社◆福田道憲

- 海と建築、建築と海 神奈川大学教授◆西 和夫

- 瀬戸内海と現代アート (株)ベネッセコーポレーション代表取締役社長◆福武總一郎

- 編集後記 ニューズレター編集代表 ((社)海洋産業研究会常務理事)◆中原裕幸