Ocean Newsletter

オーシャンニューズレター

第579号(2024.09.20発行)

PDF

2.3MB

海の健康度を評価する

~海水温度と溶存酸素濃度を「みらいへ」船上で分析~

KEYWORDS

体験実習/海洋観測/海洋教育

チッタゴン大学法学専攻1年◆Miraz Hossain Chowdhury

(公財)笹川平和財団海洋政策研究所(OPRI)が行う帆船「みらいへ」での海洋教育プログラムに参加する幸運に恵まれた。

この航海での体験実習では、国際的な科学教育プログラムであるGLOBEのデータベースに寄与するデータやサンプルの収集を行い、私たちが将来研究に取り組む上で有益な経験ができた。

「みらいへ」で培ったグローバルな結束には海洋の持続可能性に寄与する高い潜在力がある、という重要な教訓を実感した。

この航海での体験実習では、国際的な科学教育プログラムであるGLOBEのデータベースに寄与するデータやサンプルの収集を行い、私たちが将来研究に取り組む上で有益な経験ができた。

「みらいへ」で培ったグローバルな結束には海洋の持続可能性に寄与する高い潜在力がある、という重要な教訓を実感した。

帆船「みらいへ」での体験実習

(公財)笹川平和財団海洋政策研究所(OPRI)は世界12カ国から20人のユースを招へいし、帆船「みらいへ」※1での海洋教育プログラムを実施しました。このプログラムは2030年までに持続可能な海洋の利用を効果的に推進できる次世代の海洋リーダー育成を目指すものです。2024年3月10日、「みらいへ」は日本─パラオ親善ヨットレース2024の伴走船として横浜港からパラオのコロール港に向けて出航し、私は南アジア諸国から唯一乗船する幸運に恵まれました。

私たちが参加した海洋科学の体験実習では、航海の中で国際的な科学教育プログラムであるGLOBEのデータベース※2に寄与するデータやサンプルの収集を行いました。観測は雲量、風速と風向き、大気圧、相対湿度、温度といった大気パラメーターのほか、水温、pH、塩分、溶存酸素、硝酸塩、リン酸塩といった海洋パラメーターについても行いました。さらに海水サンプルを収集し、水中に存在するマイクロプラスチックとプランクトンの量を調べました。サンプルの含有物は顕微鏡を用いて割り出しました。

航海を間もなく終えようという時点になって、自分たちが収集した海水温度と溶存酸素レベルについて、私たちのインストラクターであるChristina Buffingtonさん(アラスカ大学フェアバンクス校における科学と教育のスペシャリスト)が、検討するようにと勧めてくださいました。そこで、私は私の素晴らしい共同研究者である松野允時(さねとき)さん(米国在住 中学生)とさらに観測を行い、私たちが収集した「海面水温と溶存酸素に関する我々のデータの正確性」を調べました。収集した海水を素早く測定しないと数値が変わる可能性があったため、慎重に扱う必要がありました。Christina Buffingtonさんの指導のもと、私は松野允時さんと結果をポスターにまとめ、パラオ到着後に阪口秀博士(海洋政策研究所所長)やその他著名なゲストを含め、皆さんの前で最終的に調査レポートを発表することができました。この調査レポートは後日GLOBEプログラム(環境のための地球規模の学習および観測プログラム)で選定され、そのウェブサイト上で発表されました※3。

私たちが参加した海洋科学の体験実習では、航海の中で国際的な科学教育プログラムであるGLOBEのデータベース※2に寄与するデータやサンプルの収集を行いました。観測は雲量、風速と風向き、大気圧、相対湿度、温度といった大気パラメーターのほか、水温、pH、塩分、溶存酸素、硝酸塩、リン酸塩といった海洋パラメーターについても行いました。さらに海水サンプルを収集し、水中に存在するマイクロプラスチックとプランクトンの量を調べました。サンプルの含有物は顕微鏡を用いて割り出しました。

航海を間もなく終えようという時点になって、自分たちが収集した海水温度と溶存酸素レベルについて、私たちのインストラクターであるChristina Buffingtonさん(アラスカ大学フェアバンクス校における科学と教育のスペシャリスト)が、検討するようにと勧めてくださいました。そこで、私は私の素晴らしい共同研究者である松野允時(さねとき)さん(米国在住 中学生)とさらに観測を行い、私たちが収集した「海面水温と溶存酸素に関する我々のデータの正確性」を調べました。収集した海水を素早く測定しないと数値が変わる可能性があったため、慎重に扱う必要がありました。Christina Buffingtonさんの指導のもと、私は松野允時さんと結果をポスターにまとめ、パラオ到着後に阪口秀博士(海洋政策研究所所長)やその他著名なゲストを含め、皆さんの前で最終的に調査レポートを発表することができました。この調査レポートは後日GLOBEプログラム(環境のための地球規模の学習および観測プログラム)で選定され、そのウェブサイト上で発表されました※3。

松野允時さんと筆者(右)が調査レポートに取り組んでいる様子(撮影:Christina Buffington)

海洋データ観測と海洋リテラシーの重要性

海は海洋生息環境を維持し、世界の気候システムをコントロールする上で不可欠です。海の生物多様性の変化と、それが海洋生物にどう影響するのかを理解するためには、海水温度や溶存酸素レベルといった重要な変数に注目し続けることが極めて重要です。そうした重要な指標をモニターすることが欠かせません。こうした測定基準を評価する上で私たちが目指すのは、海の生態系に対する私たちの知識を高めることです。海洋調査も行う帆船「みらいへ」は日本からパラオへと向かう途中、三河湾からフィリピン海へと航海する中で海水面の温度と溶存酸素レベルを記録していきました。私たちは7日間のデータ収集で海面水温と溶存酸素レベルを測定しています。このデータが人と海にどのようなインパクトを与えることができるか、というのが私たちにとって新たなコンセプトとなりました。

私たちの人生で初めてこの広大な海洋からデータを集め始めたときは現実離れしていると感じ、最初に思い浮かんだのは、私たちが取った海面水温や溶存酸素のデータが正確なのかということでした。大半のデータが正確だとは思いますが、海水をバケツ採水の状態で長時間放置すると、海水から溶存酸素が脱気する可能性があるため、値が不正確になる場合があります。

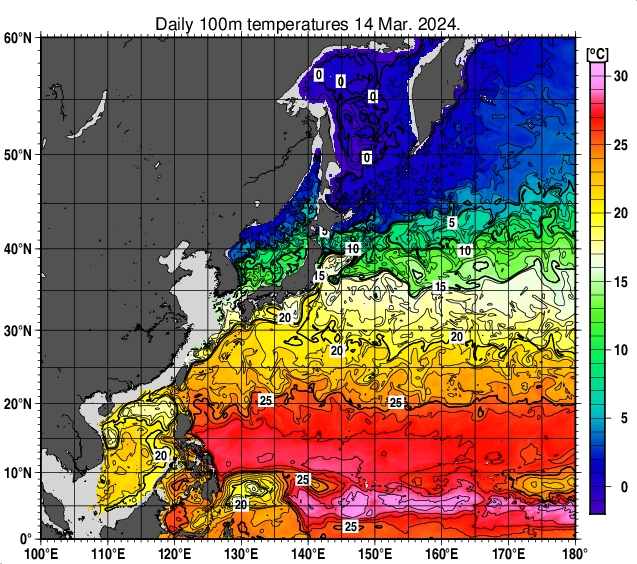

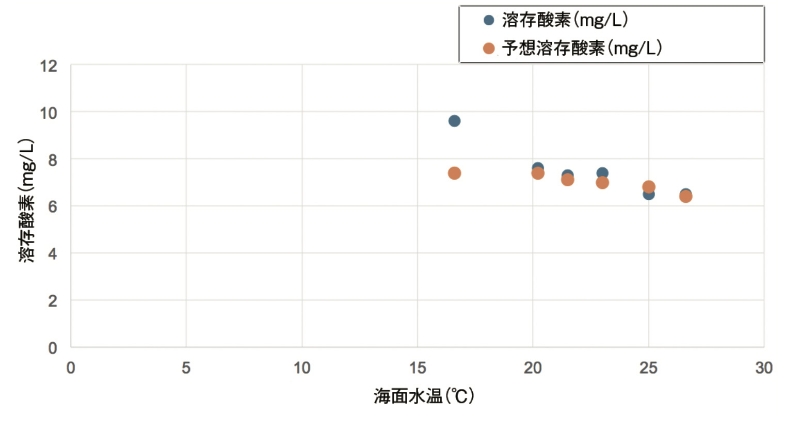

私たちが採取した海面水温を図1に示す海水温度マップと比較するとすぐに、私たちのデータが妥当であることがわかりました。その上、溶存酸素についての私たちの測定結果は予想した結果と正確に一致しました(図2)。さらに海水温度と溶存酸素濃度との間には負の相関が見られ、これは海水温が上昇すると溶存酸素量が減少することを意味します。この減少は温度上昇の結果、海水中の分子の動きが加速することによって生じるもので、水中からの溶存酸素の拡散に繋がります。

「みらいへ」で水温の上昇について学ぶ中で、私たちは古代から現在に至るまでの海水温の変化を調べ始めました。目指すのは人間活動がいかにこうした変化に影響を及ぼしたかを特定することでした。私たちはこの経験で、さまざまな海洋関係の分野で批判眼を持って考え、知識を広げる能力を向上させるつもりです。

私たちの人生で初めてこの広大な海洋からデータを集め始めたときは現実離れしていると感じ、最初に思い浮かんだのは、私たちが取った海面水温や溶存酸素のデータが正確なのかということでした。大半のデータが正確だとは思いますが、海水をバケツ採水の状態で長時間放置すると、海水から溶存酸素が脱気する可能性があるため、値が不正確になる場合があります。

私たちが採取した海面水温を図1に示す海水温度マップと比較するとすぐに、私たちのデータが妥当であることがわかりました。その上、溶存酸素についての私たちの測定結果は予想した結果と正確に一致しました(図2)。さらに海水温度と溶存酸素濃度との間には負の相関が見られ、これは海水温が上昇すると溶存酸素量が減少することを意味します。この減少は温度上昇の結果、海水中の分子の動きが加速することによって生じるもので、水中からの溶存酸素の拡散に繋がります。

「みらいへ」で水温の上昇について学ぶ中で、私たちは古代から現在に至るまでの海水温の変化を調べ始めました。目指すのは人間活動がいかにこうした変化に影響を及ぼしたかを特定することでした。私たちはこの経験で、さまざまな海洋関係の分野で批判眼を持って考え、知識を広げる能力を向上させるつもりです。

■図1 平均海水温度マップ

深さ100メートルでの日別水温、2024年3月14日

私たちのデータを、日本の三河湾からフィリピン海までの深さ100メートル地点の日平均海水温を示すこのマップと比較。(出典:気象庁、2024年)

私たちのデータを、日本の三河湾からフィリピン海までの深さ100メートル地点の日平均海水温を示すこのマップと比較。(出典:気象庁、2024年)

■図2 三河湾からフィリピン海までの海水温度と溶存酸素

体験実習を通して得た教訓

この調査レポート作成の道筋は、確実に研究が大好きな私の考える力やこの問題に関する視野を広げてくれました。さらにインストラクターの方の尽力と洞察に満ちた助言のおかげで、私たちの作業はよりやりやすいものとなりました。これは私たちが将来研究に取り組む上で有益なものになると確信しています。個人的には「みらいへ」での航海が私を全く違う人間へと変えてくれました。航海の前、異なる地域の人々と関わる際の私は不安や内気さ、自信のなさに苦労していました。しかしながら未来へ向かうこの旅により、私は今や躊躇なく他の人たちと関わりコミュニケーションをとれる自信に満ちた人間へと変わり、またこれからの私の人生にとって大切な新しいファミリーを得ることができました。航海を終えて私は、「みらいへ」で培ったグローバルな結束には海洋の持続可能性に寄与する高い潜在力がある、という重要な教訓を実感した次第です。最後になりますが、Christina Buffingtonさん、2024年研修生、そして「みらいへ」の全乗組員の方々へ、この実験をご支援いただいたことに感謝の意を示したいと思います。(了)

※1 [開催報告]2023年度国際海洋人材育成プロジェクト(海洋人材100人育成計画)

https://www.spf.org/opri/news/20240410.html

※2 GLOBEプログラム https://www2.u-gakugei.ac.jp/~globe/

※3 調査レポート

https://www.globe.gov/do-globe/research-resources/student-research-reports/-/projectdetail/globe/assessing-the-accuracy-of-our-seawater-temperature-at-the-surface-and-dissolved-oxygen-data

●本稿は、英語の原文を翻案したものです。原文は、当財団英文サイトでご覧いただけます。

https://www.spf.org/en/opri/newsletter/

https://www.spf.org/opri/news/20240410.html

※2 GLOBEプログラム https://www2.u-gakugei.ac.jp/~globe/

※3 調査レポート

https://www.globe.gov/do-globe/research-resources/student-research-reports/-/projectdetail/globe/assessing-the-accuracy-of-our-seawater-temperature-at-the-surface-and-dissolved-oxygen-data

●本稿は、英語の原文を翻案したものです。原文は、当財団英文サイトでご覧いただけます。

https://www.spf.org/en/opri/newsletter/

第579号(2024.09.20発行)のその他の記事

- 帆船の航海が育む海洋リーダー 〜持続可能な海の未来を創る人材育成プログラム〜 (公財)笹川平和財団海洋政策研究所特任部長◆小原朋尚

- 帆船でのGLOBEによる海洋リテラシー教育とリーダー育成 アラスカ大学フェアバンクス校科学教育スペシャリスト◆Christina Buffington

- 海の健康度を評価する ~海水温度と溶存酸素濃度を「みらいへ」船上で分析~ チッタゴン大学法学専攻1年◆Miraz Hossain Chowdhury

- 編集後記 (公財)笹川平和財団海洋政策研究所所長◆阪口秀