Ocean Newsletter

第51号(2002.09.20発行)

- Ship & Ocean Newsletter編集部

- (社)日本海洋開発建設協会◆(社)日本埋立浚渫協会

- (社)日本造船工業会

- ニューズレター編集委員会編集代表者 ((社)海洋産業研究会常務理事)◆中原裕幸

「埋立/桟橋ハイブリッド方式」について

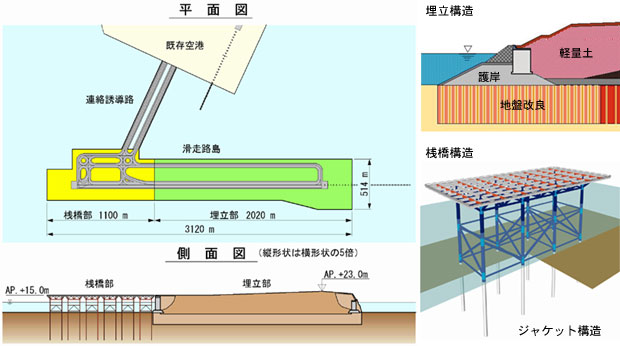

(社)日本海洋開発建設協会◆(社)日本埋立浚渫協会埋立/桟橋ハイブリッド方式は、空港を長期に渡り安定的に機能させるために、海上空港での建設実績が多い埋立工法を基本として、多摩川河口域内に建設される部分について桟橋工法を採用する複合方式であり、信頼性、安全性、環境創造性、経済性に優れ、羽田空港再拡張に最も適した工法である。

1.ハイブリッド方式の選択

海上空港はこれまで長崎空港、羽田空港、関西国際空港、中部国際空港といずれも埋立方式により建設されています。埋立方式が数多く空港に採用されている理由は次のとおりです。

- 堅固な埋立地盤であるため、安全な空港サービスを提供できます。

- 維持管理コストが他工法に比べて非常に少なくすみます。

- 事故・テロなどの不測の事態への対応が迅速にできます。

- 土地の資産価値は半永久的であり、他工法に比べて優れています。

さらに、羽田再拡張に伴って東京港第一航路が切り替わるため、数百万m3の航路浚渫土を処分する必要が生じますが、これを埋立材として有効に活用することにより環境負荷の軽減と数百億円のコスト削減が可能となります。

桟橋方式は港湾施設等に実績豊富な構造形式であり、今回計画しているジャケット方式は近接する大井埠頭や東京湾アクアライン「風の塔」にも使用されており、次の特徴を持っています。

- 地盤に深く打込まれた杭を鋼製のジャケットにより固定するので沈下がなく、地震等に強い構造です。また、潮位変動や風、波による動揺がなく、陸上と同等の機能を有します。

- 川の流れを妨げず、水面を閉塞しないため酸素が海中に溶け込み易く、採光の阻害も少ないため環境にやさしい構造です。

- 羽田再拡張は国の基幹空港の拡張であり、建設地点の諸条件を技術的に検討した結果、埋立方式を基本とし、多摩川河口域内に建設される部分は桟橋方式を採用する複合(ハイブリッド)方式とすることが最も適しているとの見解に達しました。特に、再拡張では既存空港との一体化が必要不可欠であり、固定式のハイブリッド方式は問題なく対応できます。

現在、海外にはハイブリッド方式の空港が2例あり支障なく運用されています。

2.羽田再拡張への適用

(1)対処できる埋立部の沈下

軟弱で大きな沈下が懸念される比較的浅い部分にある沖積粘性土層は、あらかじめ地盤改良を施すことにより、建設中にほとんどの沈下を吸収してしまいます。深い部分の洪積粘土層も、関西国際空港に比べて圧倒的に薄いため、空港開港後の長期にわたる残留沈下は舗装の補修等で問題なく対応できます。

(2)長期耐用を可能とする桟橋部の腐食対策

桟橋部分の鋼材の腐食対策には万全を期しています。最も腐食が進みやすい水面付近に限らず、海上の大部分にも100年以上の長期耐用が可能なスーパーステンレス鋼による金属被覆を施し、ライフサイクルコストを視野に入れ、維持管理費の低廉化を図っています。

(3)埋立と桟橋を確実に結合する柔継手

地震時の揺れ方が異なる埋立構造と桟橋構造の取合部は、橋梁などに用いられている「伸縮継手」と呼ばれる柔構造を採用して一体化しています。この継手により、航空機の走行性を損なうことなく、地震時の大きな揺れにも確実に追従できます。

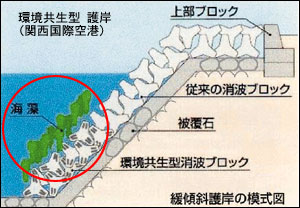

(4)埋立の環境創造への貢献

これまで埋立方式は海面の一部が減少し海域生態環境を破壊するものと考えられてきましたが、最近では関西国際空港での事例のように護岸構造等を工夫することで環境創造に貢献することが判ってきています。再拡張でも海域生態環境への影響を限りなく緩和し、生態環境を創造することを計画しています。

|  |

|  |

(5)安全で確実に施工できる工法

埋立は、数多くの実績があり安全確実に施工できることは言うまでもありません。桟橋部は全体作業の約半分を占めるジャケットの製作を全国各地の工場で分散して行えるため、現地での海上工事は少なく、確実で早い施工が可能となります。また、杭により速やかに地盤に固定され早期に安定した構造となるため、施工時においても風や波の影響をほとんど受けません。

(6)実績に裏付けられた建設工期と費用

評価選定会議で報告された工期はほぼ同等、100年の維持管理費を含めた費用についてはハイブリッド方式が有利であるという結果となりました。大規模な工事になるほど、経験の裏付けによる綿密な計画が必須となります。埋立、桟橋方式は多くの建設実績に裏付けられた設計手法や積算基準、仕様書に準拠し、さらに既存の羽田空港工事や東京湾アクアライン工事などから得られた知見や経験を生かした計画をしているので、工期が延びたり建設工事費や維持管理費が増大することはありません。また、再拡張の規模(埋立部面積90ha・埋立土量3千万m3)は、関西国際空港(510ha・1億8千万m3・工期7.5年)の6分の1であり、工期2.6年は十分に確信が持てるものです。

3.おわりに

国の表玄関となる基幹空港を拡張する工法は、長期にわたる利用者および周辺地域の安全性を最優先に考えて選定する必要があります。この点からも長年にわたる技術の蓄積と実工事の経験が多く信頼性の高い埋立/桟橋ハイブリッド方式が最も適している工法であると確信しています。(了)

第51号(2002.09.20発行)のその他の記事

- 羽田空港再拡張建設工法をめぐる論議について Ship & Ocean Newsletter編集部

- 「埋立/桟橋ハイブリッド方式」について (社)日本海洋開発建設協会◆(社)日本埋立浚渫協会

- 「メガフロート工法」の主張 (社)日本造船工業会

- 編集後記 ニューズレター編集代表 ((社)海洋産業研究会常務理事)◆中原裕幸