Ocean Newsletter

第366号(2015.11.05発行)

- 東日本復興水上空港ネットワーク構想研究会会長・日本大学名誉教授◆伊澤 岬

東日本復興水上空港ネットワーク構想研究会幹事長・日本大学理工学部教授◆轟 朝幸 - 下田海中水族館営業課長◆浅川 弘

- 東京都港湾局臨海開発部海上公園計画担当課長◆佐藤敏之

- ニューズレター編集代表(総合地球環境学研究所名誉教授)◆秋道智彌

水上空港ネットワークによる高速交通イノベーション ~全国津々浦々の地方創生~

[KEYWORDS] 水上飛行機/高速交通/地域活性化東日本復興水上空港ネットワーク構想研究会会長・日本大学名誉教授◆伊澤 岬

東日本復興水上空港ネットワーク構想研究会幹事長・日本大学理工学部教授◆轟 朝幸

日本各地には、新幹線や空港などの高速交通網から取り残された中小都市や観光地がまだ多数存在する。

われわれが提唱している水上飛行機を活用した水上空港ネットワーク構想は、これらの中小都市などへも高速交通を提供できる提案である。水上飛行機運送の事業化の動きも出始めており、日本の空と水辺(海・湖沼)に水上飛行機が飛び交う日は間近である。

水上空港ネットワーク構想

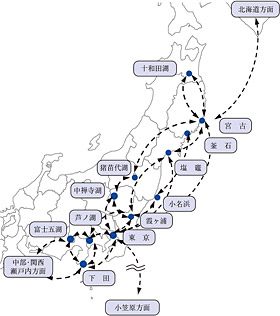

■図1:水上空港ネットワークのイメージ

全国各地において空港と新幹線の整備が進み、高速交通網体系は概成してきていると言われている。しかし、それは主要都市に限られ、空港や新幹線から離れた中小都市や観光地は高速交通体系の恩恵を受けていない。東日本大震災で大きな被害を受けた三陸もそんな地域である。例えば、宮古市などの岩手県の沿岸部は、新幹線の盛岡駅やいわて花巻空港から3~4時間かかる高速交通不便地域である。われわれは、東日本大震災の復興支援活動を行う中で、三陸地域のような高速交通不便地域の解消が、復旧復興の先の地方創生には不可欠だとの認識を持った。

そこで、 2012年に「東日本復興水上空港ネットワーク構想研究会」※を設立し、これら地域に高速交通手段を提供すべく、水上飛行機(小型飛行機)を活用することを提唱してきた。海に囲まれたわが国の特徴を生かして、入江や湾、さらには湖沼や河川を離発着に利用するものである。航空法第79条では「航空機は、陸上にあつては空港等以外の場所において、水上にあつては国土交通省令で定める場所において、離陸し、又は着陸してはならない」とあり、現在は省令で定める場所がないことから、水上ではどこでも離発着できる。つまり、わが国の海に囲まれた地理的条件は、水上飛行機の運航に適しているのである。図1は、東日本復興を念頭においた水上飛行機の運航ネットワークのイメージ図である。定期便ネットワークではなく、水面がある地域を自由に飛び降りできることを示しているが、これ以外にも離発着できる水辺は無数にある。

水上飛行機とその運航の現状

■日本に現存するセスナフロート機(個人所有)

水上飛行機とは、水面から離発着できる飛行機であり、車輪のかわりにフロートを脚につけたフロート機と艇体自体で水面に浮くタイプの飛行艇がある。水面だけでなく陸上でも離発着できる水陸両用タイプもある。わが国には、海上自衛隊が保有する国産の救難飛行艇(US-2)が現存しているが、民間利用はできない。フロート機は、セスナが2機あるのみである。しかし、1965(昭和40)年まで、大阪・南紀白浜(和歌山)・新居浜(愛媛県)などに定期便が就航しており、わが国でも水上飛行機が使われていた。空港の整備が進み、ジェット機が普及するとともに、日本の空からは水上飛行機の姿が消えていった。一方、海外に目を向けると、カナダ・アメリカ西海岸では、定期便が運航するなど水上飛行機による輸送が今でも非常に活発である。モルディブやカリブ海などの諸島リゾート地でも、チャーター輸送などが活発に行われている。近年では、ヨーロッパやアジアでも、水上飛行機の輸送事業が開始されるなど、世界で水上飛行機輸送がまた普及し始めている。使われている機材は搭乗者が数名~20名未満の小型飛行機であり、巡航速度は200~300km/hとほぼ新幹線と同じである。

水上空港ネットワークによる地方創生

水上飛行機は水面で離発着するため、広大な空港建設が不要である。中小都市や観光地などでも高額な建設費を投入することなく、高速交通ネットワークを構築できる。さらに、旧来の港町の直近で離発着でき、都市へのアクセスに優れている。

水上飛行機の導入効果としては、交通のイノベーションによる交流の活性化があげられる。人口が減っていくなかで交流人口の増加に貢献できる。東京あるいは京都のような有名な観光地はたくさんの外国人が訪れているが、その来訪者に昔ながらの日本の風情が残った地方の小さな都市などにも行ってもらうことができる。また、三陸などの美しいリアス式海岸や瀬戸内の多島海などを空から散策することは非常に魅力的である。新たな観光魅力の創出につながる。さらに、地域の貴重な産品を大消費地へ迅速に運ぶことができる。例えば魚介類の鮮度が落ちないうちに大都市に提供できる。普段から水上飛行機が飛び交っていれば、緊急時にも負傷者や緊急物資の輸送に使うことができる。

地域での新たな産業の創出も期待できる。航空事業者、遊覧飛行の事業者の進出が考えられ、航空機を整備したりあるいは製造したり、さらに運航に関わるパイロット等を育成する事業などが地域で育つことが考えられる。

日本の空に水上飛行機が飛び交う

■浜田市「海の日」記念事業として開催されたデモフライト

われわれの構想と時を同じくして、さまざまな地域で水上飛行機を活用しようとの動きがある。三陸の宮古市(岩手県)、竹富島(沖縄県)、上天草市(熊本県)では、独自に水上飛行機の導入調査を行っている。浜田市(島根県)では地元団体が主体となり、西日本での水上空港ネットワークの構築を目指したいとの声があがり、今年7月の「海の日」記念行事にあわせて、水上飛行機のデモフライトと水上空港ネットワーク構想をテーマとした講演会が開催され、われわれも基調講演やパネルディスカッションに参加した。デモフライトでは、地元の海洋少年団の子ども達や公募で選ばれた市民などが搭乗し、海から飛び立ち約10分間のフライトを楽しんだ。

水上飛行機による運送事業(チャーターや遊覧飛行)を行う動きも出てきた。株式会社 瀬戸内シープレーンという水上飛行機専門の会社が設立され、運送事業を開始すべく準備が進められている。小型飛行機使用事業者の岡山航空株式会社でもフロート機を導入し、上述の上天草市とともに遊覧飛行の事業化を計画している。

われわれは、今まで主に被災地の支援を目的として当構想の実現に向けた活動をしてきた。東京オリンピック・パラリンピックにおいても、東京への来訪者が地方の中小都市へも足を運びやすい仕掛けになればと考えている。西日本の事業化の動きも活発になってきており、全国での水上空港ネットワークへと拡がる気運が盛り上がってきた。水上飛行機が日本の空と水辺(海・湖沼)を飛び交う日が近いことを実感している。(了)

第366号(2015.11.05発行)のその他の記事

-

水上空港ネットワークによる高速交通イノベーション ~全国津々浦々の地方創生~

東日本復興水上空港ネットワーク構想研究会会長・日本大学名誉教授◆伊澤 岬

東日本復興水上空港ネットワーク構想研究会幹事長・日本大学理工学部教授◆轟 朝幸 - 下田のアカウミガメ産卵調査から見る環境教育とその展望 下田海中水族館営業課長◆浅川 弘

- 東京都の海の森プロジェクトについて 東京都港湾局臨海開発部海上公園計画担当課長◆佐藤敏之

- 編集後記 ニューズレター編集代表(総合地球環境学研究所名誉教授)◆秋道智彌