Ocean Newsletter

第355号(2015.05.20発行)

- 国立研究開発法人海洋開発研究機構アドバイザー◆北沢一宏

- 長井水産株式会社鮮魚部取締役◆嘉山定晃

- (公財)塩事業センター海水総合研究所所長◆長谷川正巳

- ニューズレター編集代表(国立研究開発法人海洋研究開発機構上席研究員/東京大学名誉教授)◆山形俊男

受け継がれる塩づくりの歴史と文化

[KEYWORDS]塩田/イオン交換膜/晶析装置(公財)塩事業センター海水総合研究所所長◆長谷川正巳

塩資源がなく、天日塩をつくる気候環境に恵まれない日本では古くから海水を原料にさまざまな方法によって塩づくりを行ってきた。

本稿では、現在まで先人たちが様々な工夫や技術革新を行って構築してきた塩づくりの方法を紹介するとともに、わが国での塩づくりの裏返しとして、塩は神聖で大切なものとの扱いから塩に纏わるわが国固有の文化が生まれたことも合わせて紹介する。

はじめに

「日本には岩塩、湖塩といった天然の塩資源がありませんし、高湿多雨なため海水を天日のみで蒸発させて塩(天日塩)をつくることができません・・・」というように、日本の塩にまつわる話というと、たいていこのような紹介から始まる。実際、わが国において塩をつくることは並大抵の苦労ではなく、先人たちのさまざまな工夫や革新的な技術が積み重ねられて、今日の塩づくりが築かれたといえる。

本稿では、先人たちが日本の塩づくりをどのように構築していったかを紹介する。

わが国における塩づくりの歴史

塩は生命活動を維持する上で必要不可欠なミネラルであり、古来様々な方法で塩づくりが行われてきた。わが国において記録に残る最古の塩づくりは、藻塩(もしお)焼きであり、海藻を焼き、灰塩(はいじお)をつくるのが始まりだといわれている。6~7世紀になると、干した海藻を海水に浸し、これを天日干して再び海水に浸すことで塩分濃度の高いかん水(塩水)を採り、土器で煮詰めて塩をつくったとされる。しかし、これらの方法では海水中に3%程しかない塩分を採取することは容易ではなかった。

8世紀になると、海藻にかわって塩分が付着した砂を利用して、かん水を採るようになるが、この方法が1970年代初頭まで行われてきた塩田法による塩づくり(9世紀以降)へと変化する。塩田法は揚浜(あげはま)式と入浜(いりはま)式の二つに分けられ、潮の干満の差が小さい地域では揚浜式が、差の大きい地域では入浜式が用いられた。いずれの方法も砂層の中にできる毛細管によって、砂の表面に海水を導き、そこで水分を蒸発させて塩を析出させる。次に表面の砂を掻き採って、海水を注いでかん水を採り、土器や鉄器(後に平釜:ひらがま)によって煮詰めて塩をつくった。

1950年代になると流下式塩田が導入された。これは、地盤に傾斜を付け、その上に粘土を敷き、さらに小砂利を敷いた流下盤と柱に竹の小枝を吊るした枝条架からなっている。ポンプで海水を汲み上げ、流下盤を通過させた海水を枝条架に流して太陽光と風によって水分を蒸発させる。この頃より、かん水を煮詰める方法も蒸気利用式塩釜と呼ばれるものに変化し、大気中に開放していた塩釜を密閉とし、蒸発蒸気をかん水の余熱に利用することも行われた。

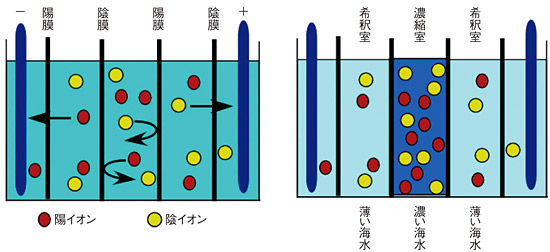

しかし、塩田法は、天候の影響を受けて安定的でかつ大規模な生産が行えなかったことや、広大な土地や多くの労働力を要することなどから、戦後間もない頃から新たな塩づくりの開発が進められた。1949年、日本専売公社の設立とともに弊所の前身である小田原製塩試験場が誕生し、海外の製塩工場に負けない塩づくりの開発を目標とした。1955年には現在国産塩の大半を生産しているイオン交換膜法による塩づくりの開発を開始し、1972年には年間20万トンの生産能力を持つ7工場が本格稼働した。図1はイオン交換膜法の仕組みを示したものである。

海水中には塩やにがり成分などが、イオンの形で存在しているため、陽イオン交換膜と陰イオン交換膜を交互に配置して電圧をかければ、陽イオンは-極に向かって、陰イオンは+極に向かって移動を始める。ナトリウムイオンのような陽イオンは陽イオン交換膜を、塩化物イオンのような陰イオンは陰イオン交換膜を透過して、イオンが集まる部屋(濃縮室)とイオンが少なくなる部屋(希釈室)に分かれ、海水を濃縮したと同じようなかん水をつくることができるのである。

■図1:イオン交換膜法の仕組み

■図2:真空多重効用式晶析装置

イオン交換膜法による塩づくりが実用化されると、大規模プラントの適用が可能となったため、イオン交換膜法によって得たかん水を煮詰めるため、図2のような大型の真空多重効用式晶析装置が導入された。この方式による年産20万トン規模の1工場当たりの生産量を入浜式塩田法に換算すると5,000ヘクタール規模となり、それは東京ドーム1,100個分の塩田に相当する。また、労働生産性は、入浜塩田時代の1945年に比べて、イオン交換膜法に移行した1985年には100倍以上に向上した。これは一般の化学工業や鉄鋼業などに匹敵し、わが国の塩づくりが農業から工業へと変貌したことを示している。

塩の文化

海外で利用される塩は岩塩、天日塩が主流であり、岩塩を採ることをMining(採掘)、天日塩を採ることはHarvest(収穫)という。前者は石炭や鉄鉱石などと同じ扱い、後者は畑から作物を収穫することと同じなのである。この岩塩と天日塩だけで世界の塩生産量の99%(日本は0.5%以下)を占め、その大半は工業用として使用される。そのため、海外では塩はあくまでもミネラルという感覚しかない。

果たして日本はどうか? 毎年、伊勢神宮では御塩殿(みしおどの)祭、宮城県塩釜では藻塩焼き神事が執り行われ、そこには塩業に関わる人々が集う。日本では塩は大切なもの、神聖なものとしてわが国固有の塩の文化がつくり上げられている。

1997年に塩専売法が廃止され、誰もが自由に塩をつくり、販売することができるようになった。沖縄を例に塩づくりを行っている製塩所(製塩工場と同義)を紹介すると、沖縄県全体で30社以上の製塩所があり、これらはすべて塩づくりの方法が異なっていると言っても過言ではない。その中には前項で紹介した揚浜、入浜、流下式塩田、土鍋や鉄鍋によって海水を直接煮詰める方法など、古来行われてきた塩づくりを再現したものも多くみられる。その他、海水を霧状に噴霧して塩分を析出、乾燥させる方法や、海水淡水化で利用される逆浸透膜を使った方法など、これまでなかった塩づくりも行われている。これらの塩は綺麗で美しい沖縄の海水からつくったという沖縄県の共通ブランドとして販売することが模索されている。

こうした動きにより、わが国固有の新たな塩の文化が構築されることを期待する。(了)

第355号(2015.05.20発行)のその他の記事

- 海洋生物多様性と持続可能な利用 国立研究開発法人海洋研究開発機構アドバイザー◆北沢一宏

- 水産業の衰退は和食の衰退? 長井水産株式会社鮮魚部取締役◆嘉山定晃

- 受け継がれる塩づくりの歴史と文化 (公財)塩事業センター海水総合研究所所長◆長谷川正巳

- 編集後記 ニューズレター編集代表(国立研究開発法人海洋研究開発機構上席研究員/東京大学名誉教授)◆山形俊男