Ocean Newsletter

第336号(2014.08.05発行)

- 日本ヒューマンファクター研究所研究主幹、元パイロット◆本江 彰

- Parsons Corporation社副社長、環境およびインフラ部門担当◆Ane D. Deister

- 横浜国立大学統合的海洋教育・研究センター客員教授、東海大学海洋学部講師◆中原裕幸

- ニューズレター編集代表(総合地球環境学研究所名誉教授)◆秋道智彌

海軍戦略家アルフレッド・マハンと将軍徳川慶喜

[KEYWORDS]幕末米国公使/米軍艦イロコイ号/幕府軍艦開陽丸横浜国立大学統合的海洋教育・研究センター客員教授、東海大学海洋学部講師◆中原裕幸

海軍戦略家として世界的に有名なマハンが、青年将校時代、幕末日本の大坂湾で米国艦の副長として乗艦していた。その艦に、大坂城を密かに抜け出して開陽丸で江戸へ向かう直前、慶喜が一時乗艦してきた。慶喜はその時、米国公使による艦長宛の書状を持参していた。米国政府は慶喜逃亡を手助けしたのである。今年はマハン没後100周年にあたる。

マハンと慶喜の歴史的遭遇

幕末維新期、1868年1月初旬の鳥羽伏見の戦いで、時の将軍徳川慶喜は大坂城で幕府軍の士気を鼓舞する大演説を行ったが、その日の夜、重臣4、5名を従え、小姓に変装して密かに城を抜け出し、淀川の船着き場から川船に乗って天保山沖に向かい、幕府海軍軍艦開陽丸を探した。しかし、すぐには見つからなかったので、同年1月1日の兵庫開港に圧力をかけるためにかねてより大坂湾内に停泊中の英、仏、米の軍艦のうち、目に入った米国艦に一時乗船を要請した。米艦艦長はこれを快諾し、慶喜らは一時的に同船に滞在して、翌朝、開陽丸に移乗して江戸に向かった。開陽丸の艦長・榎本武揚は大坂城に居て不在だったが、慶喜は、同船で指揮を執っていた副長の沢太郎左衛門に無理やり指示して、江戸へ向かった。

以上が、広く伝わる慶喜の大坂城逃亡劇の顛末であるが、この一時的に乗船したという米国軍艦はイロコイ号(USS Iroquois)といい、後に世界的な海軍戦略家として知られることになる若き青年将校アルフレッド・T・マハンが、副長として乗艦していたのである。

ここに、マハンと慶喜との歴史的遭遇があった。

マハンの手紙と回顧録にみる遭遇シーン

この慶喜逃亡劇では、一般に、米国の軍艦に偶然乗り込んだかのごとくに伝えられているが、実は、慶喜は米国公使による米国艦への乗船許可を記した書状を持参していた。そのことは、2月20日付けのマハンから母へ宛てた手紙に、次のように書かれている。

「タイクーン(大君:徳川慶喜)は自らいくさをすることなく、不名誉なことに、オーサカからエドに、自軍のフリゲート艦で逃げようとしたのです。自分の艦が見つけられないので、米国領事によるイロコイ号乗艦許可の書状を持参してイロコイ号にやって来ました。われわれはタイクーンを迎える名誉を担ったわけです」※1

また、1907年に刊行されたマハン自身による回顧録には、次のように記されている。

「大君は、大坂から、彼に属する船で逃れたいと望んでいた。(中略)二本差しの男の一団がやってきての依頼に応じて書かれた、船に一時的な避難の機会をいずれかの米国艦が提供するよう要請したわが国の公使の書状を持ってきた」※2(中原訳)

■徳川慶喜の大坂湾脱出場面を描いた錦絵

(月岡芳年・作、1877)

米国政府による慶喜逃亡援助

慶喜が持参していたのは、駐日米国公使R.B.V.ファルケンブルグの米国艦への乗船許可を記した書状である。米国国務省作成の外交公式文書の歴史記録に、同公使からスーワード国務長官にあてた2月3日付けの書簡が収録されているので、それを見てみよう。

「米軍艦イロコイ号が大坂沖に到着した。(中略)大君自身がイロコイ号にその夜に乗船して、彼の船つまり日本のフリゲ-ト艦開陽丸が翌朝早く彼を乗せて江戸へ連れていくまでの間、乗船する許可を求めてきた。私はイロコイ号のイングリッシュ艦長あてに書状を書いた。大君は彼の大坂城から避難して、1月31日のおよそ午前2時に、彼の老中ほか幕閣たちを伴ってイロコイ号に乗船した。2時間ほど滞在し、それから彼の配下のフリゲ-ト艦へ移乗していった。すでに日中となり、彼は江戸へ引き上げていった」※3(中原訳)

これは、米国政府が慶喜逃亡の手助けをしたことを米公使自身の手で証したものと言える。

なお、慶喜自身、「徳川慶喜公回想談」(昭和41年初版発行)で、仏公使ロッシュに江戸行きの援助を打診したが米国艦で行くのがよいと言われた、と記している。つまり、慶喜が大坂湾からの逃亡に際して米軍艦に一時的に乗艦したのは偶然ではなく、計画的な行動であり、米国が要請に応えて慶喜逃亡に手を貸したと言えよう。

今年はマハン没後100周年

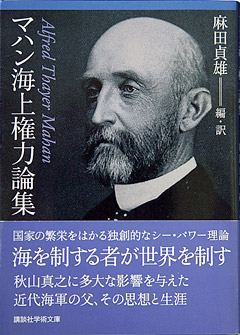

■「海上権力史論」の抜粋を含む『マハン海上権力論集』の表紙(麻田貞雄編、講談社学術文庫)

海軍戦略家として世界的にマハンの名を高めたのは、日本から帰国した約20年後の1890年の著『海上権力史論』(原題:The Influence of Sea Power upon History, 1660-1783)によるものである。同著は、後の米国大統領セオドア・ルーズベルトの絶賛を博し、英国は自らの大英帝国の興隆が強力な海軍によるものであることを再認識させられたかたちで、1893年にヴィクトリア女王がバッキンガム宮殿の晩餐会にマハンを招待した話が伝わっている。

そして日本で何よりも有名なのは、後に日露戦争の日本海海戦で勝利した時の先任参謀となる若き日の秋山真之が既に同著を熟読しており、1897年の米国留学中にマハンに師事したことであろう。司馬遼太郎の『坂の上の雲』で広く世に知られているところである。

ちなみに、徳川慶喜は明治を生き延びて大正2(1913)年に77歳で没したので、昨年が没後100周年。そして、マハンは74歳で1914年に没しているので、今年は奇しくもマハン没後100周年にあたる。(了)

第336号(2014.08.05発行)のその他の記事

- 洋上航空機事故の捜索救難 日本ヒューマンファクター研究所研究主幹、元パイロット◆本江 彰

- カリフォルニアの深刻な干ばつ被害 Parsons Corporation社副社長、環境およびインフラ部門担当◆Ane D. Deister

- 海軍戦略家アルフレッド・マハンと将軍徳川慶喜 横浜国立大学統合的海洋教育・研究センター客員教授、東海大学海洋学部講師◆中原裕幸

- 編集後記 ニューズレター編集代表(総合地球環境学研究所名誉教授)◆秋道智彌