Ocean Newsletter

第2号(2000.09.05発行)

- 大阪産業大学経済学部教授◆今野修平

- 東京大学大学院総合文化研究科教授◆高橋正征

- 海事懇話会代表理事◆茂川敏夫

- インフォメーション

- ニューズレター編集委員会編集代表者 ((社)海洋産業研究会常務理事)◆中原裕幸

懸念される海洋日本

~塗り変わる太平洋~

大阪産業大学経済学部教授◆今野修平日本は世界海運の中で急速にその地位を低下させている。かつて太平洋は日米の商船が往来していた海であったが、いまやアジアNIES諸国、中国、パナマ等の国々が主役の海へと衣替えをしたといえる。また、太平洋に限らず、日本近海までも今や日本海運に替わってアジアの海運が活躍する場となっており、日の丸は見当たらなくなっている。21世紀の日本がこれで良いのか。

太平洋をめぐる経済地図の変化

日本の近代化以来1世紀余、工業化に成功し経済大国となった日本は、当初より貿易に立脚した産業振興を図って今日に至っている。主たる貿易相手国はアメリカと東アジアであった。このため早くより商船隊の整備に力を入れ、第2次世界大戦前、すでに太平洋は日本を主体とする強力な海運同盟による定期航路が網を張り、日本列島では神戸・横浜が主要港として発展、日米貿易の拠点となっていた。

第2次世界大戦後の政治地図は、長いこと中国との交流が途絶えていただけに、日米貿易は日本にとって他に代え難き重みを持って、戦後の高度成長を支えて、太平洋には世界の海運大動脈が形成された。

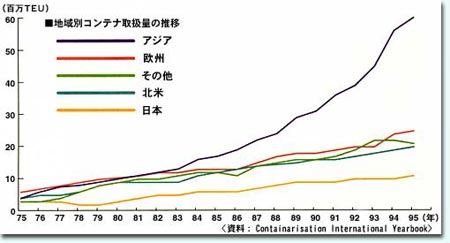

1970年代になるとアジアNIES諸国の工業化が興り、アジアと日米の交流が大きくなった。1980年代にはこれを追って中国が改革開放路線を歩み始め、1990年代中国沿岸地域の工業化が本格化するに及んで飛躍的に海運貨物量が増大した。工業原材料輸送の比率が低いだけにコンテナ貨物が急増し、アジア各地に世界的巨大コンテナ取扱港が実現した。その主な仕向地はアメリカが第一であり、それについで日本列島であった。戦後の太平洋航路は新たに北米─日本─東アジアになったのである。

太平洋海運の主役の交替

経済地図の塗り変わりを追って、それまで日米等先進国に独占されていた太平洋の海運が構造変化を起こす。かつての航路支配者である先進国に比し、追い上げる途上国は、人件費等諸経費の安さ、豊富な労働力、需要急増に支えられ、強い国際競争力で太平洋に進出し、コスト高と労働力確保に悩む先進国に代わっていった。世界的海運会社がアジアNIES諸国に誕生し、さらにこれを追って中国、フィリピン等が後に続いた。

日本の海運会社は所有する船舶を便宜置籍国に移し、船員を途上国船員で補填している。このため世界海運の中で急速にその地位を低下させている。アメリカも同様である。

これに対しアジアでは、NIES諸国、中国が力を伸ばし、自国貿易の対米・対日貨物量の増大に比例して力を伸ばして、日米の衰退と好対照となっている。

このため今やわが国の港湾は、かつてのような日米商船隊の根拠地の色彩は完全に消えて、外国船の寄港地へと様相を一変させている。

太平洋は日米の商船が往来していた海から、今やアジアNIES諸国、中国、パナマ等の国々が主役の海へと衣替えをしたといえよう。主役は交替したのである。

| 1980 | 1990 | 1998 | 1998/1980 | |

|---|---|---|---|---|

| パナマ | 24,191 | 39,298 | 98,222 | 4.06 |

| リベリア | 80,285 | 54,700 | 60,492 | 0.75 |

| アジアNies | 15,765 | 28,042 | 37,727 | 2.39 |

| バハマ | 2,091 | 18,336 | 27,716 | 13.25 |

| ギリシャ | 39,472 | 20,522 | 25,225 | 0.64 |

| キプロス | 87 | 13,626 | 23,302 | 267.84 |

| ノルウェー | 22,007 | 23,429 | 23,136 | 1.05 |

| 日本 | 40,960 | 27,078 | 17,780 | 0.43 |

| 中国 | 6,874 | 13,899 | 16,503 | 2.40 |

| アメリカ | 18,464 | 21,328 | 11,852 | 0.64 |

| 入港数(隻) | トン数(千総トン) | |

|---|---|---|

| パナマ | 17,784 | 163,238 |

| ロシア | 11,563 | 4,320 |

| 中国 | 7,096 | 10,543 |

| 韓国 | 6,515 | 10,919 |

| 日本 | 2,971 | 50,073 |

| リベリア | 2,171 | 33,259 |

| シンガポール | 1,716 | 24,362 |

| キプロス | 1,202 | 7,788 |

| フィリピン | 1,158 | 12,783 |

| ホンジュラス | 984 | 686 |

主役交替後の太平洋

太平洋の主役が交替したのを受けて、5月23日、中国海軍の軍艦が初めて津軽海峡を通過して、日本海から太平洋に出たとのニュースが流れた。海洋調査をしているのではないかと推測されているが、これに限らず、最近日本の排他的経済水域での中国艦船の調査活動が多いとして、中国に抗議したとの記事が出た(6月20日付け各紙)。

かつての歴史を顧みるまでもなく、商船隊の活動水域に軍事力が及ぶのはむしろ当然で、わが国でもシーレーン確保が海上自衛隊の主要任務であるのは、誰もが認めるところである。

しかし過去5000年の歴史の中で、中国が太平洋に出たことはなかった。中国の大国化が、太平洋を変える新しい歴史の幕を開けたということであろうか。

しかし今後ともアジア経済は大きく発展することが間違いないといわれている。これに伴って太平洋だけでなく、日本列島周辺の海が、どのような21世紀となるのか、今や多角的見地からの見通しを持たなければならない。

日本列島の課題

一方、日本列島はますます対外依存度を高め、食糧自給率も極度なまでに低下してきている。

これとは反対に船腹量は減少しているから当然のことながら邦船積取率は低下し、1998年には輸出1.7%、輸入16.4%になっている。かつての50~70%を占めていた戦前または1960年前後には想像を絶する数値で、国家や国民生活の安全が懸念されるところである。

また平成大不況になりコスト削減を求められることが物流にも求められ、かつ工業の地方展開とも相まって、躍進するアジアの諸港と、国内における地方圏の重要港湾の間に直航定期航路が次々と開設されている。1995~96年の2年間で総計58港が航路開設となったが、これを担う海運は大部分が、中韓台の海運である。太平洋に限らず、日本近海は今や日本海運に替わってアジアの海運が活躍する場となり、日の丸は見当たらなくなっている。21世紀の日本がこれで良いのか、考えざるを得ない事態である。

第2号(2000.09.05発行)のその他の記事

- 懸念される海洋日本~塗り変わる太平洋~ 大阪産業大学経済学部教授◆今野修平

- 海洋深層水資源に依存した循環型社会への移行の提案 東京大学大学院総合文化研究科教授◆高橋正征

- 民族、海へ~わが国初の本格的洋上大学の実現へ~ 海事懇話会代表理事◆茂川敏夫

- アメリカ議会“OceansActof2000”を議決、8月9日、大統領署名により正式成立 インフォメーション

- 編集後記 ニューズレター編集代表((社)海洋産業研究会常務理事)◆中原裕幸