Ocean Newsletter

第295号(2012.11.20発行)

- 復興庁法制班主査◆続橋(つづきはし)亮

- 広島大学理事・副学長、大学院生物圏科学研究科教授◆上 真一

- 群馬大学広域首都圏防災研究センター長・教授、第5回海洋立国推進功労者表彰受賞◆片田敏孝

- ニューズレター編集代表(総合地球環境学研究所名誉教授)◆秋道智彌

復興庁の役割と海洋への取り組みについて

[KEYWORDS] 東日本大震災/復興庁/法制復興庁法制班主査◆続橋(つづきはし)亮

東日本大震災の発災から約1年半が経過した。復興庁は、政府部内においては強力なリーダーシップを発揮するとともに、被災地においては、被災者にしっかりと寄り添い、東日本大震災からの早期復興を実現することが求められている。

甚大な被害を受けた沿岸部や、基幹産業である水産業の復旧・復興のため、多くの政策ツールが設けられている。今後、復興庁は、これらを活用し、東日本大震災からの復興の一層の推進を行っていく。

はじめに

昨年3月11日に発災した東日本大震災でなくなられた方々に深く哀悼の意を表するとともに、被災された方々に心よりお見舞いを申し上げます。

東日本大震災では、津波による被害が甚大であり、三陸沿岸を中心に幅広い沿岸地域および地域経済を支える基幹産業である水産業に甚大な被害が生じました。さらに、東京電力福島第一原子力発電所の事故に伴い放出された放射性物質の拡散・汚染によって、陸地のみならず、海洋の汚染も生じており、それに伴い、水産業についても、福島県沖においては一部の魚種の試験操業に限られ、全面的な操業再開には未だに多くの課題があるところです。

東日本大震災からの復興のためには、インフラ復旧や住宅の再建等を通じ、沿岸地域における生活の再建を行うことはもちろんのこと、雇用の場の創出としての水産業の復興や、原子力災害からの復旧・復興が必要不可欠です。

復興庁の役割

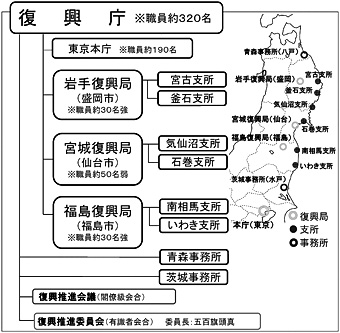

■図1 復興庁の体制

東日本大震災からの復興のための司令塔としては、東日本大震災復興基本法に基づき内閣官房に東日本大震災復興対策本部が設置されていました。しかしながら、国会における議論において、東日本大震災という未曾有の国難に対処するためには、省庁による縦割りを排し、強力かつ迅速に復興施策を実施および推進する復興庁を立ち上げるべきとの結論に至り、昨年12月に復興庁設置法が成立し、本年2月10日に復興庁が開庁しました(図1)。

復興庁は、東日本大震災からの復興に関する内閣の事務を内閣官房とともに助けること等がその任務であり、(1)復興のための基本的な方針に関する企画・立案、(2)各府省より一段高い立場から、各府省が行う復興事業の統括監理、(3)各府省が行う復興事業に必要な予算については、復興庁で一括して計上し、各府省に予算を配分・執行させること等を行うこととされています。

復興庁の長は内閣総理大臣であり、内閣総理大臣を助け、復興庁の事務を統括する国務大臣として、復興大臣が置かれています。なお、復興大臣には、関係行政機関の長に対する勧告権が付与され、関係行政機関の長は、当該勧告を十分に尊重しなければならないとされています。

復興庁には、地方機関として岩手県、宮城県および福島県に復興局が置かれており、各復興局には、県庁所在地から遠い沿岸部に2カ所ずつ支所が置かれています。加えて、被害の甚大だった青森県および茨城県にも事務所が置かれています。なお、復興局については、担当の副大臣・政務官が置かれ、そのリーダーシップのもと現地で迅速に復興を進めることとされています。

このように、復興庁は、政府部内では各府省より一段高い立場から、強力なリーダーシップを発揮して復興を推進するとともに、被災地においてはワンストップできめ細やかな施策を講ずることが期待されています。

復興のための主な施策

復興の主体は地域であり、地域が主体となった復興を強力に支援するため、東日本大震災復興特別区域法が策定されています。この制度は、オーダーメードで地域における創意工夫を活かし、旧来の発想にとらわれず、区域限定で思い切った規制・制度の特例や税制・財政の支援を実施するものです。具体的には、県や市町村が、(1)復興推進計画(住宅、産業、まちづくり等の各分野にわたる個別の規制、手続の特例や税制上の特例等を受けるための計画)、(2)復興整備計画(土地利用の再編に係る許可・手続の特例等を受けるための計画)、(3)復興交付金事業計画(著しい被害を受けた地域の復興のための事業に関する計画)を作成し、内閣総理大臣の認定を受けることにより、各種の特例措置等が講ぜられます。

復興推進計画においては、例えば水産業に関して、地元漁業者のみでは養殖業の再開が困難な区域について、地元漁業者主体の法人に対して、県知事が直接免許を付与することを可能とするなど、これまでにない規制の特例措置を設けているところです。また、復興交付金は、防災集団移転促進事業や、道路、住宅、漁港の復旧など、各省にまたがる被災自治体の復興地域づくりに必要なハード事業を広く一括化したもので、平成23年度第3次補正で1兆5,612億円、平成24年度予算で2,868億円を計上しています。

また、原子力災害による甚大な被害を受けた福島県については、復興特別区域法のみでは不十分であることから、福島復興再生特別措置法により、避難指示が出された区域の復興のため、国による県や市町村の港湾、漁港、道路等の各種インフラ復興事業の代行措置や福島全域における産業の復興再生のための税制の特例、港湾の国際競争力の強化のための特定埠頭運営事業に関する要件の緩和等の各種規制の特例等を措置しているところです。

復興庁としては、これらの復興のための制度の企画立案・執行のみならず、行程表の作成等のインフラの復旧・復興のとりまとめ、企業やNPO等の多様な主体との連携促進、二重ローン対策等を行っています。更に、復興の主体は地域ですが、福島県および県内市町村などを中心に、被害が著しく国が主体的に復興を進める必要がある地域については、地方自治体と協働し、復興計画の策定等を行っています。

早期復興に向けて

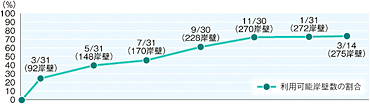

■■図2 港湾施設の復旧事例(利用可能岸壁の推移)

※暫定利用可能岸壁は、利用にあたって吃水制限や上載荷重制限がかかっている。復興庁資料の図(数値は国土交通省港湾局調べ)を基に編集部作成

東日本大震災の発災から約1年半が過ぎました。復興の進捗については、例えば港湾施設は3月14日時点で約7割が利用可能となっており、被災地の港湾におけるコンテナ貨物取扱量は昨年12月の時点で前年対比約7割まで回復するなど、一定の進捗が見られるところです(図2)。

一方、本年9月に公表された復興推進委員会の中間報告においても、復興の本格化のためには、政府の総合力が一層発揮されるような体制の構築が必要と指摘されているように、復興庁が更に役割を発揮しなければいけない点もあります。また、復興庁は10年の時限の組織ですが、放射性物質による海洋の汚染など、長期にわたって取り組むべき課題もあります。

復興庁としましては、政府部内においてはリーダーシップを発揮し、かつ被災者にしっかりと寄り添い、東日本大震災からの早期復興に向け、取り組みを加速してまいります。(了)

第295号(2012.11.20発行)のその他の記事

- 復興庁の役割と海洋への取り組みについて 復興庁法制班主査◆続橋(つづきはし)亮

- 可能となったエチゼンクラゲ大発生の早期予報 広島大学理事・副学長、大学院生物圏科学研究科教授◆上 真一

- 津波のあとの防災教育~海に向かい合って生きる姿勢を育む防災教育~ 群馬大学広域首都圏防災研究センター長・教授、第5回海洋立国推進功労者表彰受賞◆片田敏孝

- 編集後記 ニューズレター編集代表(総合地球環境学研究所名誉教授)◆秋道智彌