Ocean Newsletter

第286号(2012.07.05発行)

- 明海大学経済学部教授◆山下東子(はるこ)

- 環境教育NPO法人くすの木自然館 専務理事◆浜本奈鼓

- 小樽市総合博物館学芸員◆大鐘卓哉

- ニューズレター編集代表((独)海洋研究開発機構上席研究員/前東京大学大学院理学系研究科長)◆山形俊男

漁業からみた海洋安全保障

[KEYWORDS] 食料安全保障/EEZ/漁業資源明海大学経済学部教授◆山下東子(はるこ)

漁業は食料安全保障や漁業者による国境監視・海難救助など安全保障に対して一定の役割を果たしているが、日本漁業の弱体化が進んで十分な機能を担えなくなってきている。

一方、海外漁場の維持や操業上の安全確保は漁業者の自助努力のみでは達成できない課題である。今後は漁業以外のセクターを含めた総合的な海洋安全保障を目指すべきだろう。

豊かな漁場は天然のいけす

国連海洋法条約の枠組みのもとで、国際法的にも日本は海に恵まれた国となった。その面積(447万km2)は言うまでもなく、東シナ海の大陸棚に加えて、列島をはさんで縦走する海流のおかげで資源の豊度も種類も多い。日本のEEZを含む太平洋北西部の海面漁業生産量は世界の27.9%(2010年)を占め、他の漁場を凌駕している。特に太平洋側では他国との漁場競合が余りなく、EEZをまたいで漁業資源を排他的に利用することができる。

農林水産省の定義によると、食料安全保障とは「予想できない要因によって食料の供給が影響を受けるような場合のために、食料供給を確保するための対策や、その機動的な発動のあり方を検討し、いざというときのために日ごろから準備をしておくこと」である。この点で、漁業資源は安全保障確保の優れた手段である。というのは、海は「天然のいけす」であり、漁業資源は自律的に再生産できるからである。極論を言えば、EEZ内では漁獲をせず資源を飽和状態のまま維持しておくことで最大の備蓄ができる。ところが漁船も漁業者もいなくなると有事の際に必要な漁獲ができなくなってしまう。そこで、ある程度の漁業活動を継続しつつ海の中にも十分な天然資源を残しておくことが最善の選択となる。

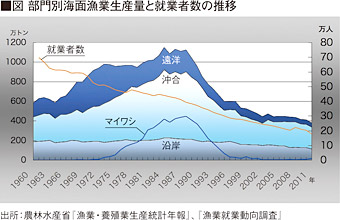

漁業の現状が楽観的ではないことを右図が物語っている。遠洋漁業は200カイリ体制の下で縮小し、沖合漁業はマイワシの急減※1により縮小、沿岸漁業も徐々に減少している。その結果、海面漁業生産量は2000年からの10年、年率2.0%の割合で、漁業就業者数も2.5%の割合で減少している。漁業の縮小は天然資源を残すためには悪いことではないのだが、次に掲げる外部経済の発揮という意味では徐々に問題を顕在化させている。

縮小する外部経済:水域管理機能

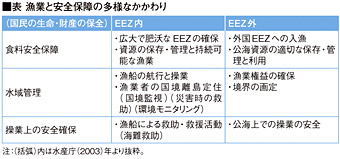

漁業は日本の水域管理に貢献してきた。有人離島はその地理的特性から漁業が主要産業となっており、漁業者は周辺の無人島も漁場として利用してきた。その活動が、暗黙のうちに日本の国土とその周辺海域を監視する機能を担ってきた(表参照)。

市場を経由せずに発生する便益を外部経済と呼ぶ。この点で漁業は外部経済を発揮してきたのであって、その額は2,017億円と試算されている※2。ところが図にあるように漁獲活動が縮小してくると外部経済が十分に発揮されなくなる。日本の領海周辺で近年国際摩擦が頻発することの一因は、漁船による監視機能が発揮されなくなったことにある。

だからといって漁業者と漁船を増強すると、今度は漁獲圧が高まりすぎて資源が減少し、食料安全保障が担保できなくなる。食料安全保障と水域管理機能はトレードオフの関係にある。

漁業が海洋で発揮してきたもう一つの外部経済は、操業上の安全確保である。プレジャーボートや釣り人が遭難しているのを通りがかりの漁船が見つけて救助したり、通報を受けて漁船が出動協力することがある。災害により地上交通が閉ざされた際には、漁船と漁港が人や物資の移動を担ってきた。東日本大震災の発生直後には、漁船や捕鯨船が水産庁の調査船とともに被災地に救援物資を届けた。これらも、国民の生命と財産の保全を守るという意味では漁業による安全保障への貢献と言うことができるだろう。漁業が縮小するとこうした機能も弱体化する。

内外で求められる新しい漁業の役割

遠洋漁業の漁場には公海と相手国のEEZ内とがある。近年はどの国でも海洋権益や漁業資源の重要性を認識し始め、外国船によるEEZへの入漁に厳しい条件をつけるようになってきている。たとえばカツオ・マグロを獲る海外まき網漁業は南方漁場と北部太平洋漁場を主要漁場としており、前者が太平洋島嶼国のEEZ内、後者が公海となっている。島嶼国が団結して入漁料の実質的な値上げにつながる交渉をしており、この漁場を確保し続けるためには漁業以外のセクターからの支援・協力が欠かせない。

他国のEEZに入漁できないならば、公海漁業に注力すればよいという考え方もあろう。しかし、たとえば公海である地中海のクロマグロ資源は絶滅危惧種としてワシントン条約に掲載されようとするほど資源状態が悪い。漁獲されたクロマグロの8割は日本向けであるため、それが誰の手によって乱獲されているにせよ、日本の食料安全保障を損なう脅威となっている。公海漁場における日本の安全保障が、もはや率先して残余資源を漁獲することではなく、むしろ率先して持続的な操業秩序の構築を主導することであるのは自明である。

公海での漁業には危険が伴う。船内では不注意が大事故につながる危険もあるし、乗組員同士の対立が事件に発展することもある。海賊など外からの妨害や暴力に遭遇することもある。その意味で、公海上での漁業操業の安全を守ってもらうことが食料安全保障にもつながっていく。漁業は人間にとって安全保障への貢献者であるとともに安全保障の恩恵に与る産業でもある。表に、国民の生命・財産の保全という観点から安全保障と漁業とのかかわりについて筆者なりに整理してみた。漁業に関連する海洋安全保障の論点はこれら以外にもある。いまひとつは近年注目を集めている海洋の鉱物資源やエネルギー利用である。開発は多くの場合、海洋生物資源に対して不可逆的な影響を及ぼす。これまで漁業者は海洋の先占(せんせん)者※3としての地位を利用した断固反対論によって開発を押しとどめてきたが、もはや漁業以外の海洋利用を全面的に否定する時代ではない。これからの日本の漁業セクターは、自らがEEZ内外の海洋環境・生態系保全の責任を負っていることを自覚しつつ、海洋を利用したエネルギー確保など他のセクターとも協調して総合的な海洋安全保障を模索していかねばならないだろう。(了)

第286号(2012.07.05発行)のその他の記事

- 漁業からみた海洋安全保障 明海大学経済学部教授◆山下東子(はるこ)

- 霧島錦江湾国立公園設定と海域保全のあり方について 環境教育NPO法人くすの木自然館 専務理事◆浜本奈鼓

- 石狩湾の神秘的な現象―蜃気楼「高島おばけ」 小樽市総合博物館学芸員◆大鐘卓哉

- 編集後記 ニューズレター編集代表((独)海洋研究開発機構上席研究員/前東京大学大学院理学系研究科長)◆山形俊男