Ocean Newsletter

第281号(2012.04.20発行)

- NPO法人宇宙利用を推進する会技術調査部長◆木内英一

- 海上自衛隊幹部学校研究部員◆後瀉(うしろがた)桂太郎

- ワイン・ライター◆飯山ユリ

- ニューズレター編集代表(総合地球環境学研究所名誉教授)◆秋道智彌

グローバルな海洋観測・監視の構築を

[KEYWORDS]リモートセンシング衛星/グローバルMDA/C-SIGMANPO法人宇宙利用を推進する会技術調査部長◆木内英一

衛星による地球観測・海洋監視がグローバルな問題対処の有力な切り札になりつつある。安全保障分野で欧米の沿岸警備隊と宇宙機構が連携して、各国の非軍事衛星を相互利用しグローバルな海洋監視体制を構築するC-SIGMA構想が注目される。

わが国としても欧米と観測衛星を政府間で相互利用できる環境を整備して安全保障を多層化し、海洋セキュリティの分野で日米欧連携体制を強化しておくことが肝要である。

海洋のために本格的に宇宙を利用する時代の到来

人類の近代史は、大航海時代の航路開拓、産業革命、大量輸送時代の航空路開拓を経てグローバルな物流網を構築しながら発展を遂げてきた。そして20世紀末の情報革命は、GPSに代表される宇宙利用を拡大させ、光ファイバー網を介したサイバー空間を生み出した。

1957年のスプートニクショックを契機として、宇宙は通信、観測・監視、測位、放送等の機能を展開する新たな場となり、めざましい技術革新が高性能化をもたらした結果、今や経済活動・安全保障における戦略的な共有地へと進化を遂げた。

2003年に小泉総理が提唱した「地球観測サミット」において、リモートセンシング衛星を活用した地球環境の監視体制GEOSS(全球地球観測システム)を2015年までに作る合意がなされ、欧州は独自に2005年にGMES(Global Monitoring for Environmental and Security)※1システムを2013年までに構築することを決定して、ESA(欧州宇宙機関)が中心となってリモートセンシング衛星の打ち上げと、AIS(船舶自動識別装置)受信機搭載を精力的に進めてきた。また最近では商用衛星でも分解能1m以下の高性能な観測が可能となり、小型船舶の監視を含む多様な海洋監視ニーズに充分応えられるようになってきた。

特に欧州は各国が打上げた、日照や天候に左右されずに観測できるSAR(合成開口レーダ)衛星を利用して、海洋に関わるさまざまな事象(波と海流、海洋風、海洋汚染、氷の状況等)や船舶の観測に関する実証研究を精力的に進めてきており、地球環境観測や船舶監視などの分野で実測データを蓄積している。

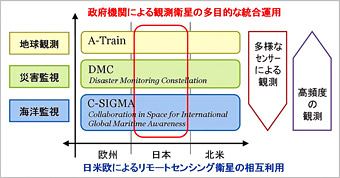

リモートセンシング衛星の相互利用という動き

最近では、各国が打上げた商用のリモートセンシング衛星を相互利用する動きが具体化しつつある。すでに実用化されている代表例として、温暖化ガスの三次元的な循環の観測を目的として米国NASAが提唱したA-Trainと、「大規模災害時における宇宙利用」に関する国連憲章に基づいて大規模災害発生時に衛星画像を迅速に提供するための衛星連携の枠組みDMC(災害監視システム)がある。これらの背景には、センサーの多様化と高性能化が進み地球観測の質が大幅に向上したこと、頻度の高い観測には複数の衛星を必要とする一方で財政難から一国で必要数の衛星を保有することが困難になってきたことと同時に、衛星による監視がグローバルな問題(地球環境、大規模自然災害、テロ・大量破壊兵器拡散等)対処の有力な切り札になってきた現実がある。

安全保障目的で特に注目されるのがC-SIGMA(Collaboration in Space for International Global Maritime Awareness)※2である。従来沿岸海域を航行する大型船舶を対象としたAISが航行の安全を守るシステムとして活用されており、AIS受信機を衛星に搭載することにより沿岸から洋上へと運用領域の拡大が図られてきたが、AIS受信機を搭載しない船舶(海賊船、不審船、小型船舶等)は対象外となっていた。これに対してC-SIGMAは、欧米の沿岸警備隊と宇宙機構が連携して推進しているプログラムであり、各国が打上げた商用衛星を相互利用することで洋上を航行する船舶に対する共通のピクチャG-MDA(Global Maritime Domain Awareness)を構築する枠組みである。

提唱者の米国がホームランドセキュリティを目的としているのに対して、欧州は船舶監視に限定せず海洋観測全般に係わる国際協力体制をめざそうとしているなど、欧米間に思惑の違いがあるものの、各国の観測衛星を相互に利用し合おうという発想は画期的であり注目される。何故ならばリモートセンシング衛星の大半は北極と南極を通る円軌道上にあり、地球上を隈なく観測できるポテンシャルを初めから備えているからである。

この枠組みができあがると自国で打ち上げたリモートセンシング衛星数が不十分でも、自国の上空を定期的に通過する他国の衛星を相互利用することで観測頻度を大幅に改善できることになり、広大な海域を常続的に観測・監視する体制の整備に道が拓ける。

欧米との連携による海洋観測と監視を

海洋、航空に次いで宇宙とサイバー空間が新たな人類共有地になったと言われるが、以上述べた文脈から捉えれば、日本の領海ならびに排他的経済水域さらにはシーレーンを、宇宙という手段を用いて常続的に観測・監視することによって海洋に係わるさまざまな国益を万全なものとすると同時に、海洋に係わるグローバルな諸問題に主要国が連携して対処する時代が到来したことを意味している。

空母建造に象徴される中国海軍の軍拡、南シナ海を巡る周辺諸国と中国の対立激化、アメリカのアジア回帰宣言など、わが国の領海・排他的経済水域・シーレーンにおける安全保障上のリスクは高まっている。不測の事態に対処するために、わが国は今後打上げる衛星を含めてさまざまな観測衛星を統合的かつ多目的に運用し、安全保障に係わる事案や大規模自然災害発生時に、海上保安庁をはじめとする海洋に係わる政府機関が的確な情報を迅速かつ高い頻度で収集できる体制を整える必要がある。さらに米国が安全保障目的で保有する宇宙からの監視能力に加えて、欧米が運用する非軍事の観測衛星を政府間の相互利用という形で活用できる環境を整備して安全保障を多層化し、防衛における日米同盟とともに、海洋セキュリティおよび宇宙利用の分野での日米欧連携体制を盤石なものとしておくことが肝要と思われる。

そのためにも対外的にC-SIGMAという枠組みへ公式に参加することは重要なステップとなるに違いない。欧米が枠組みづくりで討議を重ねようとしている今こそ、わが国は世界第三極の一つとして積極的に参加し、宇宙からの観測・監視情報の相互利用についてギブアンドテイクの関係を構築することが安全保障政策の要の一つとなるであろう。(了)

第281号(2012.04.20発行)のその他の記事

- グローバルな海洋観測・監視の構築を NPO法人宇宙利用を推進する会技術調査部長◆木内英一

- 米国防費削減がわが国に及ぼす影響 海上自衛隊幹部学校研究部員◆後瀉(うしろがた)桂太郎

- ブドウ畑の島 一 海風の聞こえるワイン ワイン・ライター◆飯山ユリ

- 編集後記 ニューズレター編集代表(総合地球環境学研究所名誉教授)◆秋道智彌