Ocean Newsletter

第279号(2012.03.20発行)

- 岩手県大槌町長◆碇川 豊

- 岩手県指導漁業士、宮古湾の藻場・干潟を考える会会長◆山根幸伸

- 長野大学環境ツーリズム学部教授・総合地球環境学研究所客員教授◆佐藤 哲

- ニューズレター編集代表(総合地球環境学研究所・教授)◆秋道智彌

世界に誇れる「美しいまち」大槌の創造を目指して

[KEYWORDS]東日本大震災/津波/復興計画岩手県大槌町長◆碇川 豊

大槌町では、東日本大震災津波によって、多くの町民の尊い命が奪われ、社会経済基盤のほとんどが流出し、壊滅的な被害を受けた。

海と共に栄え歴史を刻んできた当町では、復興まちづくりのコンセプトを「海の見える、つい散歩したくなる、こだわりのある『美しいまち』」としたところ。その実現に向けて、町に縁の深い『ひょっこりひょうたん島』の精神で、町民一丸となって進んで参りたい。

復興の槌音を鳴り響かせる時

平成23年3月11日、大槌町では、東北地方の太平洋沖を震源とする巨大地震と津波、直後に発生した火災によって、多くの町民の尊い命が奪われました。また、たくさんの家屋が被害を受け、これまで築き上げてきた、かけがえのない美しい街並み、社会経済基盤、すべてにわたって町は壊滅的な状況となったのです。発災以来、当町に対し、国内はもとより海外からも、物心両面にわたって多くのご支援と応援をいただいております。改めて心から深く感謝申し上げます。

お蔭様を持ちまして、町は少しずつ賑わいを取り戻しつつありますが、依然として被災者の多くが仮設住宅で不便な生活を強いられ、また、基幹となる水産業などの再建がなかなか進まず、雇用の回復の遅れから、若者を中心とする人口流出が懸念されています。

一方で、町民有志によるまちづくりの活動や被災者によるコミュニティビジネスの萌芽などが見られ始め、さらに、新年度に向けて、国の復興交付金等による事業が本格化するなど、今まさに復興の槌音を鳴り響かせる時を迎えています。

海と共に歩んできた町

三陸沿岸のほぼ中央に位置する人口1万3千人余りの小さな町・大槌は、海と共に栄え、歴史を刻んできました。江戸時代の初めまでこの地を治めた大槌城主、大槌孫八郎は、特産の鮭を新巻(塩引き)にする加工技術を開発し、「南部鼻曲がり鮭」の名で江戸に送り巨利を得ました。また、南部藩屈指の豪商、前川(吉里吉里)善兵衛は、数艘の大型廻船で海産物などを江戸や大坂に流通させ、中国と交易した長崎俵物も取り扱っていました。彼らは、地元消費でしかなかった水産資源を加工し、経済流通に乗せた先駆者であったのです。

三陸の豊かな海は、親潮と黒潮が混じり合い、生産性が高く、生物の多様性に富むことから、海洋分野の研究フィールドとして世界に知られています。東京大学大気海洋研究所国際沿岸海洋研究センターは、1973年に当町に設置されて以来、海洋科学研究の拠点としての役割を果たされ、町には、国内外から多くの研究者や学生が訪れています。

そして、この豊かで美しい海や自然がご縁となり、皇室との間に深い繋がりができました。15年前、天皇皇后両陛下のご臨席のもと、大槌湾を会場に「全国豊かな海づくり大会」が開催されました。この大会の成功は町民の自信と誇りとなり、町の活性化につながっています。大会を終えた両陛下は町内のホテルに宿泊されましたが、お部屋から見えた「ハマギク」にご関心を示され、翌朝、海辺の散歩をご所望されたそうです。その後、当町から取り寄せたハマギクが御所で毎年花を咲かせているとお聞きしています。また、当町には全国的にも希少な淡水型イトヨが生息していますが、秋篠宮殿下には、イトヨの研究会のメンバーとして観察のために幾たびも当町に足を運ばれ、震災後、被災者の激励の際にもお立ち寄りいただいております。

ひょっこりひょうたん島と吉里吉里人

■「ひょっこりひょうたん島」のモデルとされる蓬莱島

わが町・大槌は、作家の故井上ひさしさんと強い結びつきがあり、ユニークなその作品に、町民は深い愛着を持っています。震災後、井上さんの代表作でNHK人形劇『ひょっこりひょうたん島』のモデルの一つとされる「蓬莱島」に注目が集まり、防災行政無線のチャイムへのテーマ曲の使用再開などが話題になりました。また、ベストセラー小説『吉里吉里人』のモデルとなった「吉里吉里地区」では、小説に描かれている独立国の如く、震災当日には住民自ら対策本部を発足させ、力を合わせてがれきを撤去し、復旧のための生活道路を開いて見せたのです。

そして今、ひょうたん島の物語と町の復興を重ね合わせた取り組みの一つとして、芸術や文化を通じて地域の復興を担う人材を育成する「ひょっこりひょうたん塾」の活動が始まっています。

町民の参画・協働による復興計画の策定

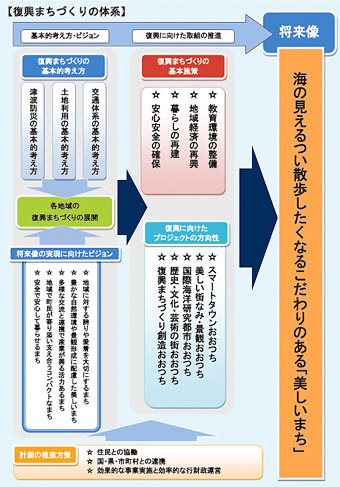

■大槌町復興基本計画

東日本大震災から一年、「愛するふるさと大槌」の再生は町民の悲願です。町では、一日も早い復旧・復興を図るため、町民の参画・協働により、昨年12月、「大槌町東日本大震災津波復興計画基本計画」を策定しました。計画では、以前の状態に戻るだけの単なる復旧ではなく、将来の発展に繋がる創造的な復興を目指し、復興まちづくりのコンセプトを「海の見える、つい散歩したくなる、こだわりのある『美しいまち』」としています。

その実現に向けて、「安全・安心の確保」「暮らしの再建」「地域経済の再興」「教育環境の整備」の4つの基本施策を位置づけています。また、町の強みである「海」を中心とした地域資源に着目し、町民が夢と希望を抱き、発展していくことのできる施策を「おおつちの未来を創る5つの重点プロジェクト」として掲げています。

今後、住宅の高台移転や区画整理などによるまちづくりを早急に進めるとともに、官民一丸となって復興事業を推進する「(仮称)おおつち復興まちづくり会社」の設立や、災害時の電力確保を図るための再生可能エネルギーと電力の効率的利用が可能な情報通信システムの導入によるスマートタウンの推進、行政情報システムの効率化を目指した「自治体クラウド」の構築、さらに、震災と津波の恐ろしさを後世に伝え、記憶を風化させないための「記念公園(鎮魂の森)」の整備などに取り組んで参ります。

だけど僕らはくじけない

私たちの眼前には、震災前と変わらぬ豊饒の海が広がっています。先人たちの進取の気概や海と共に生きる経験と技能を受け継ぎ、震災でより強固となった絆を信じて、世界の叡智を集め、交流を拡大しながら、必ずや復興を成し遂げなければいけません。

社会経済基盤の多くを失った町の復興は、まさにゼロからのスタートとなりますが、私は、町民の総力をあげて、世界に誇れる「美しいまち」大槌を創り上げる決意であります。

『ひょっこりひょうたん島』の主題歌にあるように、「くるしいこともあるだろさ、悲しいこともあるだろさ、だけど僕らはくじけない」の精神で、町民一丸となって前に進んで参りたいと考えています。関係各位には、今後も変わらぬご支援、ご厚誼のほどよろしくお願い申し上げます。(了)

第279号(2012.03.20発行)のその他の記事

- 世界に誇れる「美しいまち」大槌の創造を目指して 岩手県大槌町長◆碇川 豊

- 浜からの眼―宮古湾のニシンとカキ 岩手県指導漁業士、宮古湾の藻場・干潟を考える会会長◆山根幸伸

- 住民主導の沿岸環境管理と科学 長野大学環境ツーリズム学部教授・総合地球環境学研究所客員教授◆佐藤 哲

- 編集後記 ニューズレター編集代表(総合地球環境学研究所・教授)◆秋道智彌