Ocean Newsletter

第263号(2011.07.20発行)

- 衆議院議員、海洋基本法フォローアップ研究会代表世話人◆川端達夫

- 日本財団会長◆笹川陽平

- 岩手県知事◆達増拓也

- ニューズレター編集代表(総合地球環境学研究所・教授)◆秋道智彌

いのちを守り 海と大地と共に生きる ふるさと岩手・三陸の創造に向けて

[KEYWORDS]東日本大震災/津波/復興岩手県知事◆達増拓也

東日本大震災とそれに伴う巨大津波による被害は甚大で、岩手県沿岸地域における人的、物的被害は想像を絶するものとなった。

岩手県では、「人命が失われるような津波被害は今回で終わりにする」という決意のもと、「いのちを守り 海と大地と共に生きる ふるさと岩手・三陸の創造」を目指して「岩手県東日本大震災津波復興計画 復興基本計画」(案)を策定したところである。

巨大津波によって甚大な被害を受けた三陸沿岸地域

3月11日に東日本を直撃したマグニチュード9.0の大地震とそれに伴う巨大津波、その後断続的に発生した余震によって、多くの尊い命と財産が奪われました。

岩手県の沿岸地域では、これまでにも明治29年、昭和8年の三陸地震津波、昭和35年のチリ地震津波などによって大きな被害を受けており、それらを踏まえ、これまで津波対策として防潮堤等の防災施設の整備や地域防災の取り組みなどを進めてきました。

しかし、今回の津波は、過去の津波を凌ぐ大規模なものであり、これまで数多くの災害に見舞われてきた沿岸地域にとっても、かつて経験したことのないような大災害となりました。また、県の内陸地域においても、この地震とその後の余震によって人的被害や公共土木・農林業被害などが発生したほか、物流面の混乱や風評被害等の社会経済的な影響は、県の全域に及んでいます。

今、この筆舌に尽くしがたい状況を目の当たりにして、岩手県民一人ひとりの胸には、「人命が失われるような津波被害は今回で終わりにする」という決意と、災害の苦しみ、悲しみを乗り越え、安全に、暮らし、働くことができる地域社会を取り戻そうとする思いがあふれています。

科学的、技術的な知見に立脚した復興計画の策定

こうした切なる思いを実現するべく、津波防災などに関する科学的、技術的な知見に立脚し、被災市町村等の復興を長期的に支援するという考え方に基づき、沿岸地域をはじめとした岩手県全体が、震災を乗り越えて力強く復興するため、県内各界の代表者や津波防災等の専門家の意見、被災住民・市町村の意向を踏まえながら、去る6月9日、県として「岩手県東日本大震災津波復興計画 復興基本計画」(案)※を策定しました。

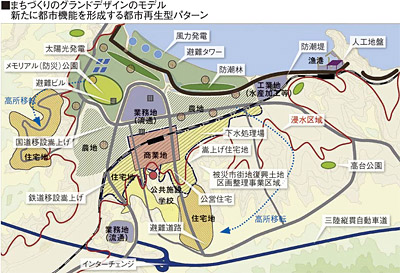

この計画は、「いのちを守り 海と大地と共に生きる ふるさと岩手・三陸の創造」を目指す姿として掲げ、津波対策の基本的考え方として、再び人命が失われることがない多重防災型まちづくりと防災文化を醸成し継承することを目指しています。

また、復興に向けた3つの原則として、「安全の確保」、「暮らしの再建」、「なりわいの再生」を掲げ、安全で安心な防災都市・地域づくり、被災者が一日でも早く元の生活に戻ることができる住環境の整備や雇用の確保、基幹産業である水産業の再生など、当面する課題から地域が復興する姿まで、基本的な考え方や復興への歩みなどを示しています。特に、水産業の再生では、漁業協同組合を核とした漁業、養殖業の構築と、産地魚市場を核とした流通・加工体制の構築を一体的に進めるとともに、これらの取り組みを踏まえ、漁港・漁場・漁村生活環境基盤や海岸保全施設の復旧・整備を推進することとしています。

世界に誇る新しい三陸の創造を目指して

■釜石大観音(左下)と釜石湾

計画では、沿岸地域の復興の実現をより着実なものとするため、長期的な視点に立ち、復興を象徴し、世界に誇る新しい沿岸地域の創造を目指す「三陸創造プロジェクト」を掲げています。

岩手県の沿岸地域は、本州最東端に位置し、我が国を代表する優れた海岸美を持つ陸中海岸や天然の良港をはじめ、豊かな自然環境を持つ地域として知られています。こうした地域特性を背景に、縄文の昔から漁労文化が根付き、漁業、水産加工業などが営まれているほか、製鉄・セメント等の重工業や、ホテル、物産店などの観光産業が発展してきており、沿岸地域では、三陸の「海」とともに、住民の生活や社会経済が発展してきました。また、沿岸地域は、江戸時代に世界を相手に「三陸俵物」の交易を行った進取の精神に富んだ歴史を持つほか、未知の海底・海中資源をはじめとした「海」の資源に恵まれているなど、本来、世界と未来に開かれたフロンティアとしての可能性を有しています。

さらに、沿岸海域は、寒流と暖流が混合し、生物多様性に富んでいることなどを背景に、海洋分野の研究機関が集積していますが、今回の地震・津波により、沿岸海域の生態系が大きく変化していることから、その実態解明や生態系の回復などに関する国際的な海洋研究フィールドとして価値あるものと認識しています。

このような三陸の「海」の資源を生かした取り組みは、岩手県、さらにわが国全体としての復興を果たすうえで、大きな可能性を秘めているものと考えています。このため、「三陸創造プロジェクト」では、三陸の「海」の資源を活用した新産業創出などに向けた産学官連携による国際的海洋研究拠点の形成をはじめ、環境共生・自然エネルギー、産業振興などの分野において、今後、三陸の特性や資源、潜在的な可能性を最大限に生かしていくためのプロジェクトを立ち上げ、幅広い提言や参画を得ながら具体化を進めていくこととしています。

岩手県では、この計画を復興に向けた未来の設計図として、沿岸地域をはじめとした被災地域が、再び岩手の未来を担う力となるよう、地域社会のあらゆる構成主体が連携して復興の主体となり、地域社会に根ざした復興をなし遂げることを目指していきます。また、全国、世界各地から寄せられているさまざまな支援や参画の広がりを契機に、これらのつながりを力として、開かれた復興を実現していくこととしています。

今回の大地震津波により、広範囲にもたらされた甚大な被害からの復興は、まさに国家的な課題と位置付けられるものであり、その道のりはけっして平たんなものではありません。しかし、岩手県民はもとより、全国、さらには世界のさまざまな国・地域からの御支援を力に、震災を乗り越え、ふるさと岩手・三陸の力強い創造に向け、希望を抱きながらその道を着実に歩んでいきたいと考えています。(了)

第263号(2011.07.20発行)のその他の記事

- 津波被害あろうと海を怨まず 衆議院議員、海洋基本法フォローアップ研究会代表世話人◆川端達夫

- 津波で流されなかったもの~海との「つながり」からの視点~ 日本財団会長◆笹川陽平

- いのちを守り 海と大地と共に生きる ふるさと岩手・三陸の創造に向けて 岩手県知事◆達増拓也

- 編集後記 ニューズレター編集代表(総合地球環境学研究所・教授)◆秋道智彌