Ocean Newsletter

第262号(2011.07.05発行)

- 北海道大学名誉教授◆池田元美

- 全国漁業協同組合連合会漁政部◆田中要範(としのり)

- 小豆島町長、元厚生労働省政策統括官◆塩田幸雄

- ニューズレター編集代表(東京大学大学院理学系研究科教授・研究科長)◆山形俊男

海と島の復権

[KEYWORDS]島の活性化/海運政策/二地域居住小豆島町長、元厚生労働省政策統括官◆塩田幸雄

海と島は日本の縮図である。日本の文化、伝統、社会、人の絆は海と島から生まれた。海と島の復権から日本の復権が始まる。

そのために必要なことは、バランスのとれた交通政策と島の自主的な取り組みである。都会と地方の二地域居住が日本を救う。

はじめに

■小豆島の写真(夕日の瀬戸内海)

四方を海に囲まれた日本は海洋国家です。日本の文化や伝統も、海を通して、インド、中国、朝鮮半島から伝えられたものも少なくないでしょう。今日の経済的発展も、海を通して得られたものが多いでしょう。しかし、今日の国の政策が、この歴史的事実を踏まえ、かつ、将来を見通したものかと言えば、どうもそうではない、逆方向を向いているのではないかと懸念されます。

私は、今、オリーブと『二十四の瞳』で知られる瀬戸内海の小豆島の町長をしています。18歳までこの島にいましたが、島の普通の若者と同じように、都会の大学に進み、都会での仕事に携わりました。厚生労働省、環境省などで、国の政策立案に係わりました。退職後いろいろなことを考えて、郷里に戻ることにしました。このままでは郷里が衰退してしまうと懸念したからです。国での経験を郷里の復活に役立てよう、今のままでは地方ばかりでなく、国全体も衰退してしまう、もう一度、地方から元気にしていく必要があると思ったのです。

海と島の復権から日本が元気になれる

海が元気であったころ、海路は交通の大動脈であり、瀬戸内海の島々こそ都会でした。戦前、人口1万人を超える都市が瀬戸内海の島々の随所にありました。今、ほとんどの島々が人口減少によって危機を迎えています。その原因は、全国共通の晩婚化、非婚化、少子化、そして、人の地方から都会へという流れです。それに輪をかけて島々の人口減少を加速化しているのが、海運の衰退、海の衰退です。

島々の人口減少、衰退は、特定地域の問題であって、日本全体の問題ではないと考えているとすれば、大きな間違いです。島々の姿は、日本全体の縮図だからです。島々で起きたことはいつか日本全体で起きるはずです。島々の人口減少は国全体の動きを先取りしていると思います。

私が、郷里の小豆島に戻り、小豆島をもう一度元気にしてみたいと思ったのは、この小豆島を元気にできなければ国全体を元気にできない、逆に小豆島を元気にできれば日本全体も元気にできると考えたからです。

海と島の復権とは、日本の本来のかたちを取り戻すことです。日本本来のかたちとは、美しい自然、心温まる地域の絆、人情、進取の気概、勇気、神々への思いなどです。海と島が復権することで、日本本来のかたちを取り戻せるはずというのが私の仮説です。

海と島の復権にまず必要なことは、海と島の魅力を再発見するとともに、その魅力を磨くことです。海と島の魅力を、そこに住む人々を含めて忘れていた時代が長く続きました。都会的な価値が重視されすぎた結果、さまざまな歪みが国全体で起きようとしています。地方の衰退と都会の発展、その都会に衰退の兆しが見えはじめています。

バランスのとれた交通政策を

基本は、それぞれの地域が、それぞれの課題を自覚し、克服する努力からはじめなければなりません。しかし、自力では不可能なことがあります。それは、国の交通政策を見直すことです。高速道路無料化をはじめとする道路優先の交通政策を見直すことが不可欠です。

海運は日本の発展になくてはならぬものです。海でしか運べないものがあること、多くの生活物品、産業製品、資材が海で運ばれていることを都会の為政者は知らないのではと思うほどです。災害が起きたとき、忘れていた海の大事さが指摘されますが、海運の発展には、船員の確保など、海運関連の広大な裾野があってはじめて可能なことです。道路を重視するのであれば、同じように海運も重視しなければ、海運は相対的に衰退する一方です。両者のバランスが必要です。国土交通省ができて、海運政策と道路政策の一本化ができたのですから、道路財源を海運政策にもあてるべきです。航路は海の道路です。海運の地球環境保全への貢献、国土保全のセイフティネットとしての貢献などを考慮すれば、海運への財政支援が必要です。健全なバランスのとれた国の交通政策が必要です。

昨年行われた瀬戸内国際芸術祭は、島々が船で結ばれることで輝きを取り戻すことが立証されました。嬉しいことに、この7月から神戸と小豆島を結ぶ定期フェリー航路が復活します。航路の復活が、瀬戸内海文化圏・経済圏の復活、日本の復活へと繋がっていくはずです。

島々の自主的な取り組みと二地域居住で解決を

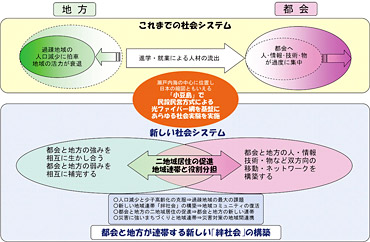

■日本の抱える課題を克服する新しい社会システム

島の人口減少に歯止めをかけるためには、島の魅力を高め、若者の流出を抑え、島の外から多くの人々に来ていただき、住んでもらう必要があります。医療や福祉を充実し、地域の助け合いを強め、高齢者が元気で頑張れる社会にしなければなりません。小豆島は海運の要衝で、大消費地である大阪、京都が近いことから、400年も前から醤油、佃煮などの地場産業が栄えてきましたが、これらの伝統地場産業を守るだけでなく、知的分野の新しい産業をおこし、オリーブだけでなくスモモ、海苔養殖など農林水産業をもう一度魅力のある産業にし、山や畑や海の環境を守っていかねばなりません。教育をしっかりしたものにし、郷土愛のある逞しいこどもたちを育んでいかねばなりません。

こうした島を元気にする政策は、同時に都会の抱える課題の克服につながっています。都会の課題の一つは災害に対する脆弱性です。リスクの分散が必要です。二つめは、高齢者の増加です。

都会は、介護需要の急増に対応できる準備がなされていません。三つめは、自然との触れ合いなどの人間性を保つことの困難さです。これらの課題は、都会と地方の移住を含む二地域居住※を促進することで、解決できます。都会と地方の強みと弱みを活かし合い、補完し合うのです。都会と地方の人、情報、技術、物などの移動、双方向のネットワークを構築することです。新たに、今年度地域活性化総合特区制度ができ、地域を指定して、規制緩和と国の財政支援を組み合わせて、地域活性化のモデル実験をする仕組みができました。小豆島を舞台に、海と島を復権し、あわせて都会の課題も克服する取組みができたらと考えています。

海と島の復権から、日本は元気を取り戻せるはずです。(了)

第262号(2011.07.05発行)のその他の記事

- 東日本大震災の苦境を乗り越え、国際社会に敬意をはらわれる民に 北海道大学名誉教授◆池田元美

- 水産業・漁村の復興と漁業協同組合(JF)の役割について 全国漁業協同組合連合会漁政部◆田中要範(としのり)

- 海と島の復権 小豆島町長、元厚生労働省政策統括官◆塩田幸雄

- 編集後記 ニューズレター編集代表(東京大学大学院理学系研究科教授・研究科長)◆山形俊男