Ocean Newsletter

第262号(2011.07.05発行)

- 北海道大学名誉教授◆池田元美

- 全国漁業協同組合連合会漁政部◆田中要範(としのり)

- 小豆島町長、元厚生労働省政策統括官◆塩田幸雄

- ニューズレター編集代表(東京大学大学院理学系研究科教授・研究科長)◆山形俊男

東日本大震災の苦境を乗り越え、国際社会に敬意をはらわれる民に

[KEYWORDS]震災/放射能汚染/国際協力北海道大学名誉教授◆池田元美

日本海洋学会の幹事会でもワーキンググループを立ち上げ、海洋科学専門家の取り組みを組織化することを決めた。

放射性元素による海洋汚染がどのくらい深刻であるのか、どのように拡がるか、海洋環境と水産資源にどの程度の影響を与えるかなど、新たな情報を提供・開示するのはもちろん、既存の情報も整理、評価し開示することが大事な任務と考える。

初動まで

3月11日にマグニチュード9の地震が起き、東北地方の太平洋岸は高さ10メートルを越える津波に襲われた。亡くなった方は5月で15,000人以上が判明し、まだ増えつつある。福島第一原子力発電所の事故によって、放射性元素が大気に放出し、風で流されている間に雨が降ったことで土壌に蓄積している。陸域では放射線を計測し、土壌試料を分析することによって、ほぼ分布がわかっている。しかし、同じ程度の放射性元素が拡がってしまった海洋については、どこにどの程度あるのかよくわかっていない。

3月のうちは、避難を迫られた陸域に比べて、海洋への影響はまだあまり深刻に受け取られていなかった。そのためもあってか、大気や土壌、農業の専門家が調査に乗り出していたのに、海洋の専門家は初動が遅れたようだ。海洋にも影響は現れるはずだからと、何人かの有志と4月上旬になって、ようやく「震災にともなう海洋汚染に関する相談会」を14日に開催することとした。それとほぼ同時に放射性元素を含んだ水が海に流れ出ていることが見つかった。

この相談会では、放射性元素による海洋汚染が、どのくらい深刻であるのか、どのように拡がるか、海洋環境と水産資源にどの程度の影響を与えるか、海洋科学専門家は何をすべきかを議論した。100名を越える参加者があったことだけでも、非常に高い関心が感じられた。ほぼ時を同じくして、日本海洋学会の幹事会でもワーキンググループを立ち上げ※1、海洋科学専門家の取り組みを組織化することを決めた。

現況の認識

イカナゴに放射性元素が含まれていることが見つかり、海水と海底堆積物から試料を採る航海が継続されている。海洋に流出した放射能汚染水に含まれる放射性元素は大気に放出した量の10分の1程度だが、その100倍におよぶ汚染水が原子炉建屋の地下にたまっている。沿岸には風によって駆動される沿岸流があり、淡水である河川水は密度が低いため海岸に沿って南下する。流出した汚染水はこの沿岸流に乗って、南下するが、南風の場合は北上することもある。

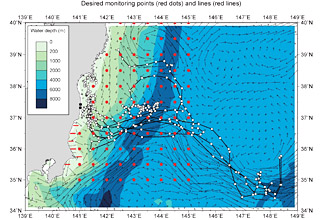

北風が吹くと海底に沿って、南風だと海面近くを沖向きにEkman流※2とよばれる流れができる。西風や東風によってはあまり沖向きの流れができない。われわれの直感とは異なるが、地球が回転しているためこのような現象が起きる。また沿岸流は海底地形のでこぼこや、大陸棚の上で風を受けて作られる陸棚波という100kmくらいのスケールを持つ海流によって沖に流れ出す。いったん岸から離れると、黒潮と親潮が混合する海域で蛇行する海流によって東進し、100km程度の直径をもつ中規模渦によって次第に拡散していく。流れの様子は図1のアルゴフロートという漂流ブイの動きによく示されている。

日本海洋学会ワーキンググループの計画

■図1:海洋学会WGで提案している観測点(赤点)とアルゴフロートの流跡。(岡 英太郎氏提供)

観測については、JAMSTECと大学による研究船を利用した観測と、水産庁、気象庁、海上保安庁などの現業観測を組み合わせて、最適な観測を行う。米国など、外国の航海も計画されている。緊急の観測において、セシウム137などは10Bq/Lの検出限界を設けているが、研究航海ではこの10,000分の1しかないバックグランド(通常の濃度)との差を検出しようとしている。また図1の観測点は日本の東500kmまでをカバーし、海洋で拡散しつつある放射性元素を追跡する。

シミュレーションも、沿岸近くをうまく表現できるモデルと黒潮親潮混合域を再現できるモデルが別々に動かされているが、この双方を合体させる道筋をつけており、また外国のモデルも含めたモデル相互の比較検証の推進を計画している。

新たな情報を提供・開示するのはもちろん、既存の情報も整理、評価し開示することが大事な任務である。リスク・アセスメントに必要な情報には確からしさを付けて開示する。非専門家も広くアクセスできるシステムを用いて、多くの人々が理解できる論理的な解説を付け、またわかりやすい可視化に心がけて公表する。英語による情報発信は国際的な協働作業のために必須である。

海洋科学専門家と我が国の責任

海洋科学という専門性を持ったグループは、その分野に閉じることなく、大気、陸水、土壌、農学、水産など関連分野の専門家・学会と連携し、海洋科学専門家の英知を世界から広く結集することによって実態把握と予測精度の向上に貢献しなければならない。放射性元素の影響を正確に把握し、政策決定に必要な情報を提供するとともに、科学に基づいた提言を出すことが求められている。学術的な成果公開だけでなく、市民に対し情報公開を進めることによって広く知識を共有してこそ、研究者として育成してもらった社会への恩返しであろう。国際的なつながりを享受してきた者として、わが国から発せられた汚染が他国に及ぼす影響を調査し、各国の専門家と協力して影響の軽減を図るのは当たり前と感じている。(了)

第262号(2011.07.05発行)のその他の記事

- 東日本大震災の苦境を乗り越え、国際社会に敬意をはらわれる民に 北海道大学名誉教授◆池田元美

- 水産業・漁村の復興と漁業協同組合(JF)の役割について 全国漁業協同組合連合会漁政部◆田中要範(としのり)

- 海と島の復権 小豆島町長、元厚生労働省政策統括官◆塩田幸雄

- 編集後記 ニューズレター編集代表(東京大学大学院理学系研究科教授・研究科長)◆山形俊男