Ocean Newsletter

第254号(2011.03.05発行)

- 財団法人神戸港埠頭公社理事長◆片桐正彦

- 海洋政策研究財団客員研究員、韓国 東義大学 流通管理学科副教授◆具 京模(グキョンモ)

- 海洋ジャーナリスト、日本レクリエーショナルカヌー協会理事◆内田正洋

- ニューズレター編集代表(東京大学大学院理学系研究科教授・研究科長)◆山形俊男

日中韓の近海物流市場の発展を目指す政策協調について

[KEYWORDS] 近海物流/規制緩和と市場開放/域内物流事業ファンド海洋政策研究財団客員研究員、韓国 東義大学 流通管理学科副教授◆具 京模(グキョンモ)

日中韓の近海物流市場は、現在の量的な発展と共に今後は更なる繁栄期を迎えると予想される。

近海物流の効率的なシステム構築の必要性は、荷主企業のSCM(Supply Chain Management)戦略と物流事業者の戦略行動から十分察せられる。

近海物流の発展を目指す政策協調の一方策として3つの課題を掲げた。

近海物流市場の重要性への新たな認識を

2000年代に入って、日本は東アジア地域、とりわけ中国との貿易量が急増している。そこで将来の日本経済成長の原動力を東アジア市場、特に中国市場から積極的に探し出す具体的な方策を見出すことが肝要となる。過去10年間の日本の貿易データをみれば、資本および商品の取引が増大し、国際間の物的移動も複雑になり、それとともに効率的な物流管理への要請が高まってきた。

その影響で物流サービスも質的にそして量的に成長している状況である。特に北東アジアの日中韓3カ国における貿易増加は著しい。2000年以降、3カ国の対世界の輸出額は約2倍も増加し、さらに3カ国間の域内貿易額も2.4倍増加し、貿易総額に占める域内のシェアは約30%に達している。このような貿易拡大を背景に、日中韓の近海物流市場は新たな繁栄期に入っているようである。2002年対比の2008年の近海コンテナ輸送量は1.5倍の増加を、それに伴うコンテナ港湾の取扱量も1.45倍も増加している。また、近海コンテナ輸送の船社が開設した近海航路数では1.45倍増加、船腹量(TEUベース)も1.38倍も増えている。つまり、3カ国間の著しい貿易増加は、製品・商品の移動を大いに促進させ、近海物流市場の量的な成長と存在感を高めている。

このような情勢にあって、今後日中韓が近海物流市場の安定かつ良質な物流サービスを享受するためには、いくつかの問題を乗り越えなければならない。そのひとつが近海船社の零細性の克服と経営能力の改善であり、ふたつ目が各国の閉鎖的な内航コンテナ市場を開放し、より規模が大きく運航効率のいい市場にすること、最後は従来まで外航を優先した海運政策を見直し近海コンテナ輸送に政策の配慮をおくこと、以上の3点をまず指摘しておきたい。

近海物流の政策の在り方について

ここでは、まず近海物流に携わる物流事業者に対する日中韓の政策の在り方を整理してみたい。経済発展をグローバルな市場に大いに寄りかかる日中韓3カ国では、荷主企業のグローバルなSCM戦略が有効に機能するように、物流政策を調える必要がある。その点で、荷主企業の物流コスト削減と製品・商品のリード・タイムの短縮を図り、その上物流付加価値作業という要請を積極的に対応する物流事業者の戦略行動を妨げず、むしろ促進させる政策作りが重要となる。

そのような物流事業者の積極的な戦略行動は、米国を中心とした物流産業の規制緩和や市場開放政策を背景として尊ばれてきた。とりわけ、これらの世界的な政策の流れのなかで物流市場の水平的および垂直的な統合が進展され、物流事業者の戦略行動を一層実現しやすくなったと思われる。要するに、荷主企業のグローバルなSCM戦略を能動的に実施したい物流事業者にとって、各国の物流市場の規制緩和と市場開放の政策転換は非常に大きなメリットを与えたのである。

以上の政策転換の意味を踏まえて、日中韓における近海物流市場の発展を考える際に、荷主企業のSCM戦略に物流事業者の戦略行動が上手く対応できるような政策転換を筆者は求めたい。日中韓の近海物流市場に関する政策協調の在り方は、物流事業者が自由創意でかつ効率的な物流事業のできる制度や環境を整備することであろう。それに加えて、今後の環境および安全に関する社会合意も十分に反映したものにならなければならない。

日中韓の近海物流に関わる現在の政策比較

*: 外航貨物輸送事業者が一定期間に定めた内航港湾間で内航貨物輸送を国土海洋部長官に事前に届ければ可能

**: 市場需給調整と直接には関係はないが、日本の場合、新造船および船舶解体における『暫定措置事業』が行われている

日中韓の近海物流に関する政策の現況はどうであろうか。具体的に、海運(内航コンテナ貨物輸送)と港湾管理運営という事業におけるそれぞれの政策内容を比較してみたい。いくつかの代表的な評価項目で比較し、その結果を表1にまとめてみた。それを概説するに、まず、海運事業の側から、日本と中国は依然とカボタージュを守り、なお市場需給調整も行っている。また、日本と韓国では船社に対する税制優遇制度が講じられていることが分かる。次に、港湾管理運営事業の側から、韓国は民間資本参加や管理運営における民間事業者参入(外資系の参入も含む)を積極的に採り入れているが、日本はそれに及ばないことが分かる。

3カ国の政策比較の結果、今後の近海物流の政策協調の上で検討せねばならない点は、第一に近海物流市場の統合に資する内航市場および港湾事業の開放問題である。第二に近海船社に対する平等でかつ合理的な優遇制度の構築問題である。第三に、近海物流の効率化を高める相互依存的なプランの発掘等が挙げられる。

政策協調の一案として

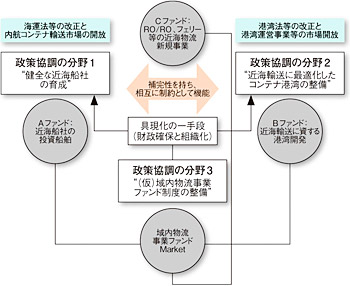

■図1: 政策協調の分野間の関係と域内物流事業ファンドの利用例

21世紀は、中国経済を中心とする北東アジアの経済圏が隆盛する。今後貿易増大に伴う域内物流の重要性はますます高くなる。したがって、将来の近海物流市場では新たな発展に向けた効率的な物流システムの構築を急ぐ必要があり、3カ国間の政策協調が不可避となる。

そこで、筆者は近海物流に関する政策協調の可能性を3つの政策分野をもって訴えたい。その1として『健全な近海船社の育成に関する政策協調』、その2として『近海コンテナ貨物輸送に最適化した港湾整備に関する政策協調』で、その3として『域内物流事業ファンドの市場形成と促進に関する政策協調』である。

特に、政策分野の1と2は相互補完的な関係にあり、近海コンテナ問題(寄港地、航路編成、投入船腹量等)と港湾機能の問題(位置、処理能力、背後地の特性等)を一緒に考慮しないと政策の有効性が担保できない。政策分野の3は、近海物流の効率的なシステムを構築する場合、組織体および財源確保の一方法として有効なものとなる。具体的な例として、政策分野1では近海船社の船舶確保に資する政策基金制度を講ずることもできる。また、政策分野2では近海船社の専用ターミナルの整備、高速コンテナ輸送船(RO/ROとフェリー)の事業の支援も講じることができる。

政策分野3においては、実際に3カ国が政策課題を支援する「域内物流事業ファンド(仮称)」制度を設立し、政策に取り組むことができると思われる。この意義は、公的財源の負担減少、民間経営と民間投資源による創意性の活用、リスク分散というメリットを最大化できる点にある。なお、3つの政策分野は海運および港湾の事業に関する規制緩和と市場開放を前提に行われるものではなければならない。

今後、日中韓3カ国の政策協調が進み、近海物流市場のますますの発展を望む。(了)

第254号(2011.03.05発行)のその他の記事

- 神戸港埠頭公社の民営化と今後の港湾経営について 財団法人神戸港埠頭公社理事長◆片桐正彦

- 日中韓の近海物流市場の発展を目指す政策協調について 海洋政策研究財団客員研究員、韓国 東義大学 流通管理学科副教授◆具 京模(グキョンモ)

- シーカヤックがもたらす海洋国家への道 海洋ジャーナリスト、日本レクリエーショナルカヌー協会理事◆内田正洋

- 編集後記 ニューズレター編集代表(東京大学大学院理学系研究科教授・研究科長)◆山形俊男