Ocean Newsletter

第250号(2011.01.05発行)

- 民主党衆議院議員、海洋基本法フォローアップ研究会座長◆細野豪志

- 海洋政策研究財団会長◆秋山昌廣

- 東京大学総長◆濱田純一

- ニューズレター編集代表(東京大学大学院理学系研究科教授・研究科長)◆山形俊男

真の海洋国家の建設に向けて

[KEYWORDS] 海洋基本法/海洋基本法フォローアップ研究会/海洋政策民主党衆議院議員、海洋基本法フォローアップ研究会座長◆細野豪志

2007年に海洋基本法が制定されてからの3年の間には、海洋資源や環境問題に対する関心の高まり、北朝鮮による不審船事案、中国漁船の事案などが発生し、海洋政策の重要性は国民に浸透してきた。

しかし依然として、海洋分野での政策対応や予算配分が十分になされたとは言えない状況が続いており、海洋政策を総合的に推進するためにも、政府の体制を今後さらに強化する必要がある。

新体制となった海洋基本法フォローアップ研究会

■海洋基本法フォローアップ研究会にて

海洋基本法フォローアップ研究会が発足して、3年が経過しました。この間、海洋基本法の制定、海洋基本計画の策定、そして、各種政策の提案、海洋関連予算の確保など、超党派の研究会としては、特筆すべき大きな成果をあげてきました。これも、海洋政策研究財団をはじめ、関係者の皆様のご尽力によるものです。ご協力いただいております皆様に、心より感謝申し上げます。

発足以来、研究会を牽引していただいた前原誠司衆議院議員から引き継ぐかたちで、昨年、私がフォローアップ研究会の座長に就任することになりました。座長として、国土交通大臣と兼ねるかたちで海洋政策担当大臣に就任された前原議員と、現在は馬淵澄夫大臣と、連携して政策を推進することになりました。同時に、代表世話人には髙木義明衆議院議員が就任され、新体制をスタートさせました。2010年度の予算においては、わが国の東の端の領土である南鳥島の港湾整備の予算を確保するなどの成果をあげることができました。

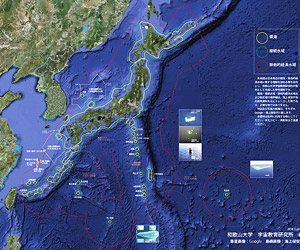

昨年秋には、髙木衆議院議員が文部科学大臣に就任されたことに伴い、代表世話人は川端達夫衆議院議員に務めていただくことになりました。私は、海洋基本法の提案者の一人でもあり、海洋政策の推進には強い思いを持っています。次頁右上の地図は、友人が作成したもので、議員会館の事務所に貼り付けて常に参照しています。若輩者ではありますが、豊富な経験と見識をお持ちの川端代表にご指導頂き、全力を尽くしていきたいと思っています。

昨年の参議院選挙の結果、参議院でいわゆる「ねじれ国会」が生じましたが、発足当初より超党派の姿勢を堅持してきたこの研究会の存在意義は、益々大きなものとなっています。海洋政策に高い見識をお持ちの共同代表である中川秀直衆議院議員、共に共同座長を担っていただく小野寺五典衆議院議員、大口善德衆議院議員と力を合わせて、政策の実現を図って参ります。

海洋政策の重点分野

■わが国と周辺海域(和歌山大学宇宙教育研究所編)

2007年に海洋基本法が制定されてからの3年の間には、海洋資源や環境問題に対する関心の高まり、北朝鮮による不審船事案、中国漁船の事案などが発生し、海洋政策の重要性は国民に浸透してきました。しかし、依然として、海洋分野での政策対応や予算配分が十分になされたとは言えない状況が続いています。研究会の中でも、特に以下の分野での政策実現を求める声が強くなっています。以下の8点は、私個人の見解も交えて提案するものです。

(1)海洋における再生可能エネルギーの開発・利用 ── 地球温暖化対策の三本柱の一環として、自然再生可能エネルギーの利用促進が叫ばれています。わが国でも、固定価格買取制度が導入される見込みです。世界で取り組みが始まっている洋上風力発電にわが国としても、全力で取り組む必要があります。

(2)海洋調査と海洋情報の整備 ── 排他的経済水域・大陸棚を適切に管理し、有効に開発利用を行うためには、海洋調査の充実と海洋情報の整備が不可欠です。そのための海洋調査船、特に無人調査船の充実が必要です。また、世界でも6番目に広い排他的経済水域を有効に活用していくためには、海洋に関するデータを一元的に管理する「海洋台帳」を整理しなければなりません。

(3)海底資源・エネルギーの確保戦略の推進 ── わが国周辺海域には、メタンハイドレート、海底熱水鉱床、コバルトリッチクラストの存在が見込まれています。海底地形の調査、鉱物採取、試掘などを通じて、埋蔵量を確認する必要があります。また、金融支援を活発化することで、海洋開発に関わる企業の海外展開を促し、技術力を高め、海洋産業の育成に努めることも重要です。さらに資源確保を積極的に進めるうえで、鉱業法の改正も検討すべきです。

(4)200海里水域の活用 ── 200海里水域の有効活用について、マスタービジョンを策定する必要があります。わが国の排他的経済水域の前提となる離島の保全については、洋上基地の建設などを通じて、取り組みを加速する必要があります。また、広大な海域の権益を確保するために、海上保安庁の船艇、航空機等の増強、海上自衛隊や米軍との連携を強化することが重要です。

(5)海洋と宇宙の連携推進 ── 宇宙開発が急速に進展し、資源、環境などの分野において、人工衛星を通じて得た情報を海洋政策に活用することができるようになってきました。宇宙開発戦略本部と総合海洋政策本部との連携を強化する必要があります。

(6)沿岸域の有効活用 ── 海岸部においては、陸域との一体的な開発を図る必要があります。しかし、現行制度では、湾のように陸域に囲まれた海域であっても、市町村域には含まれないため、一体的な取り組みが困難となっています。これらの海域を市町村域および都道府県域に編入するなどの制度変更を検討する必要があります。

(7)海洋の人材確保 ── 海洋国家を実現するためには、国民の理解が不可欠です。小中高の教育現場において、海洋に関する教育を充実し、大学等において、専門的な人材を育てる必要があります。また、安全保障の観点から、優秀な船員の確保・育成も重要です。

(8)海洋外交の推進 ── 今や、海洋政策は各国の国益に関わる重要な政策と位置づけられるようになりました。海洋政策を近隣諸国との経済連携や防衛協力のテーマとして明確に位置づけなければなりません。また、防災などの分野での島嶼国に対する国際協力を推進することも必要です。

おわりに

これまで指摘してきた政策を総合的に推進するためにも、政府の体制を強化する必要があります。総合海洋政策本部においては、予算、政策の一元的な策定、推進体制をさらに強化することを強く求め、当研究会としても後押ししていきたいと考えています。

2011年が海洋国家日本にとって、実りある年となるよう、皆様のご協力をお願い申し上げます。(了)

第250号(2011.01.05発行)のその他の記事

- 真の海洋国家の建設に向けて 民主党衆議院議員、海洋基本法フォローアップ研究会座長◆細野豪志

- 尖閣諸島事件と国家戦略 海洋政策研究財団会長◆秋山昌廣

- 「海」の原体験と「海」の研究 東京大学総長◆濱田純一

- 編集後記 ニューズレター編集代表(東京大学大学院理学系研究科教授・研究科長)◆山形俊男