Ocean Newsletter

第24号(2001.08.05発行)

- 元運輸省船舶技術研究所長◆井上 肇

- 阿嘉島臨海研究所所長◆大森 信

環境保護団体SeaWeb科学アドヴァイザー◆Boyce Thorne-Miller - 鎌倉の海を守る会、神奈川県遊魚海面利用協議会委員◆奥田みゆき

- ニューズレター編集委員会編集代表者((社)海洋産業研究会常務理事)◆中原裕幸

船舶解撤の振興なくして海運・造船の将来なし

元運輸省船舶技術研究所長◆井上 肇わが国では平成12年4月に廃棄物の再利用(リサイクル)、再使用(リユース)及び減量(リデュース)を目的とする循環型社会推進基本法が成立した。その理念はあらゆる工業製品を対象としたものであり、国際商品の船も例外ではない。船のライフサイクルの最後の段階である解撤が、今地球環境保護の観点などから国際的に大きな問題となっている。

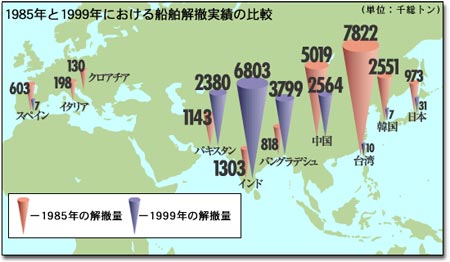

船舶解撤の現状

船の解撤 ※1はかつて日本でも盛んであったが、現在は先進国ではほとんど行われておらず、大部分がインド亜大陸(インド、バングラデシュなど)で行われている。そうなったのにはいくつかの理由がある。第一の理由は、船が巨大なので家電製品のように工場に持ち込んで流れ作業で能率よく解体するわけにはいかず、きわめて労働集約的な手法に頼らざるを得ないことである。解撤は買い取った船を解体して、リサイクルやリユースにまわす有価物(板材、棒材、及び鉄屑)を回収し、これを売却して利益を出す商売である。しかし、先進国では回収した板材や棒材をそのまま使用するには規格のチェックなどが厳しく、安価な鉄屑にするしかないのが第2の理由である。第3の理由は、労働安全の管理や環境対策が厳しく求められるので先進国ではコスト高になることである。

突き刺さったバーゼル条約

上記のような理由で解撤を発展途上国に委ねてきた先進海運国に、今、深刻な問題が突きつけられている。それは解体される船に含まれる人体有害物質と環境汚染物質、即ち、PCB、水銀や鉛などの重金属、アスベスト、有機錫(TBT)系塗料、タンクの底に残った油、バラスト水※2などの問題である。

1989年に国連環境計画(UnitedNations Environment Programme:UNEP)により、有害物質の廃棄物の輸出を禁じるバーゼル条約が締結された。この条約は船の解撤を考えたものではなかったが、昨年、旧通商産業省は、有害物質を含む船を解撤の目的で海外に売ることが、この条約の違反になるとの見解を発表した。このような見解は西欧諸国でも表明されている。この見解が厳密に適用されると、「自国の老朽船はすべて自国で解撤しなければならない」ことになる。船に含まれている有害物質の環境への影響は解撤の際の管理に大きく左右されるため、国連環境計画は本年6月にジュネーブで海運と有害物質の専門家による会議を開き、「環境にやさしい船舶解撤」のガイドライン原案の検討を行った。原案に対する意見は本年10月までに集約することになっている。

海運国・造船国たる日本の役割

解撤問題の重大さに、さすがに海運界がまず気付いた。数年前からオランダを始めとする北・西欧で船のリサイクル問題が盛んに議論されるようになった。わが国海運界もこれに引きずられる格好で取り組みを検討し始めている。それに引き換え、長い間世界一を誇ってきた日本造船界の取り組みの遅さはまことに気になるところである。

私なりに大胆な未来予測をすると、地球環境に責任を持つ者のみが、ものを製造し、所有することが許される時代が確実にやってくる。とすれば、そもそも船を建造する段階で、20年後、30年後に「安全」かつ「地球にやさしい」方法でリサイクルすると約束したものだけが、将来の解撤能力に見合う建造量の範囲で供給を許されることになるであろう。解撤能力の充実は世界の造船業にとっても急務である。

わが国造船界への提言

日本が今後とも世界第一級の造船国であるためには、これぐらいの気概と、イニシアティブを持ってもらいたいとの期待を込めて、以下に私なりの提言をしてみたい。

1)設計の改善

リサイクルやリユースを考えた造船設計を是非とも考え、「壊れ難くて、壊し易い」船の構造研究に大至急取り組むべきである。例えば、解体の際に切断したい個所は、切断し易い単純な構造にしておくことである。ここで、「壊し易い」とは機械力を導入し易いことも意味する。

2)危険物リストの様式統一化

国際船主協会(ICS)では解撤業者に渡すべき有害物質のリストの作成を検討している。建造、修繕、改装などの時点では有害物質とされるものは普通使わないが、化学製品等は時代が変わると再評価されて有害物とされるので、船を建造した側として正確なリストの作成に積極的に参加するべきであろう。

3)解体技術の改善

日本の解撤業者は施設を整え、各種の装置や機械を持ち込み、能率の向上を図ってきたが、依然として伝統的な技術に頼っている部分も多く、まだ改善の余地がある。例えば、船を浮かべた状態で行う作業を減らして、陸上作業を増やすことである。陸上ならば高能率な機械力を導入し易いし、安全性も高まる。この場面で造船技術が大いに活用できるだろう。

4)回収材の流通経路開拓

回収される鋼材やエンジンなどの機器のリサイクルとリユースの市場の形成を、鉄鋼メーカーなどと協力して、世界規模で検討することも必要ではないか。

5)解撤資金預託制度解撤の環境保全コストくらいは船主が負担する時代が間もなく来るであろう。船は随時国際間で売買されるが、老朽船の所有者となると経営基盤の弱いものも多く、この環境保全コストを支払えないこともありうる。然からば、建造段階で契約船価とは切り離して、当該船が将来どのような所有者の手に渡っても、この者が解撤を希望した時点できちんとした解撤ヤードで処理できることを担保できる制度作りはできないであろうか。国連環境計画では運賃に対して課金するようなシステムなどを検討しているようである。(了)

※2バラスト水=船の沈み具合を調整するために船内のタンクなどに出し入れする海水。外来異種プランクトンがこれにより越境移入されるとして問題ともなりつつある。

第24号(2001.08.05発行)のその他の記事

- 船舶解撤の振興なくして海運・造船の将来なし 元運輸省船舶技術研究所長◆井上 肇

-

海洋の生態系と生物多様性を守る『予防原則』

阿嘉島臨海研究所所長◆大森 信

環境保護団体SeaWeb科学アドヴァイザー◆Boyce Thorne-Miller - 読者からの投稿 水上バイクによる環境破壊 ~物言わぬ魚にかわって、マリンスポーツのルール作りを提言する~ 鎌倉の海を守る会、神奈川県遊魚海面利用協議会委員◆奥田みゆき

- 編集後記 ニューズレター編集代表((社)海洋産業研究会常務理事)◆中原裕幸