Ocean Newsletter

第249号(2010.12.20発行)

- 東京大学名誉教授、海洋政策研究財団主任研究員◆宮崎信之

- 山口県環境生活部自然保護課 技師◆元永直耕(なおたか)

- 九州大学大学院理学研究院・教授、統合国際深海掘削計画管理機構理事、第3回海洋立国推進功労者表彰受賞◆高橋孝三

- ニューズレター編集代表(総合地球環境学研究所副所長・教授)◆秋道智彌

気候変動に関わる海氷分布史と国際深海掘削事業

[KEYWORDS] 気候変動/海氷分布史/統合国際深海掘削計画(IODP)九州大学大学院理学研究院・教授、統合国際深海掘削計画管理機構理事、第3回海洋立国推進功労者表彰受賞◆高橋孝三

地球温暖化に伴う北極海氷の減少による北西航路の一部開通等、海氷分布が人類活動にもたらす影響は大きい。

統合国際深海掘削計画(IODP)により、北極海およびベーリング海が掘削され、気候変動の鍵を握る海氷発達史を紐解く貴重な試料が得られた。過去の温暖期の地球の動態詳細や、氷期・間氷期サイクル成立に至る機構解明等、IODP研究の果たす役割は大きい。

太平洋-大西洋連繋:地球温暖化と北極海経由の水塊移動

地球温暖化が危惧される中で、1999年5月に驚くことが起きた。それは、大西洋にて太平洋側固有の生物種が発見されたからである。これは、環境がかつての地球温暖期への「先祖帰り」を示す事実である。2007年夏に代表される北極海の海氷被覆面積の縮小は、まぎれもなく近年の温暖化の証であり、CO2等の人為起源の温室効果ガス排出等の結果である。この種は、植物性プランクトンの珪藻種Neodenticula seminaeで、主に北太平洋外洋域(一部ベーリング海等の縁辺海)に生息し、南半球や大西洋(上記事例を除く)では見られない。大西洋での本種の存在は、北太平洋水塊が海氷の減少した北極海の北西航路(Northwest Passage)経由で、北大西洋に移流したことが原因である。この種のポピュレーション維持には、北太平洋・ベーリング海の低塩分、高溶存ケイ素濃度の水が不可欠で、大西洋の水塊には無い特徴的な水の流入が原因とされる。1999年以来、北大西洋でこの種が生息していることから、温暖化に伴う北太平洋水の継続(あるいは頻繁な)流入が考えられる。北大西洋における過去の棲息事例として、本種は126万年前に出現しており、84万年前に絶滅した。現在進行中の日米が主導する統合国際深海掘削計画(IODP)323次航海(下記参照)の研究において、ベーリング海では100万年前後に外洋型の本種の増加が見られ、北大西洋への移流を示唆する結果を得ている。この様に、温暖化による海氷融解と本種の「大西洋帰り」は、密接に関係がある。

北極点付近掘削研究の成果

■IODPベーリング海掘削に使用した米国掘削船ジョイデス・レゾリューション号18,000トン(写真提供: IODP-Texas A&M 大学)

では、北極圏の海氷はいつ頃から発達したのか。そして将来温暖化と共に消えてしまうのだろうか。答えは、海底堆積物に保存される微化石、安定酸素・炭素同位体、バイオマーカーと呼ばれる有機化合物等の中に隠されており、特に過去の温暖期の海氷環境復元が重要だ。未だ多くは謎だが、筆者も参加した最近の2つのIODP掘削航海により海氷史が徐々に分かりつつある。

2004年夏に行われた北極海の掘削(Expedition 302)では、目を見張る結果を得た。スウェーデン・米国を軸とするわれわれ研究者13名は、砕氷研究船オーデン号(スウェーデン)に乗船し、原子力砕氷船ソビエツキー・ソユーズ号(ロシア)および掘削船ビダール・ビキング号(ノルウェー)を駆使して、人類史上初の深海における多年氷砕氷を伴う困難な中での北極掘削に成功した。極点付近ロモノソフ海嶺サイト(88°N)における、水深1,250mでの海底下428mに達する堆積物の収集だ。全球的には温暖期の、約5,200~4,400万年前の始新世の北極海古環境復元に成功した。始新世の復元表層水温は、20~24℃程度で、非常に生物生産性の高い、雨の多い陸封型の海であった。また水塊は、真水に近い低塩分表層と硫化水素で溢れた嫌気的亜表層以深の海水層に分かれていた。また、陸封水は淀んでおり、ごく限られた外洋との流通のみで、現在に例えるなら黒海の環境に近い。さらに、約4,400万年前には既に季節氷(海氷・氷山)が北極圏で出現したことが初めて分かり、教科書を書き換える新発見であった。それまでの始新世では、南極のみの寒冷化が信じられており、北半球は温暖だったと思われていた。プレートテクトニクスで説明される南極-南米大陸の分離(約4千万年前)により、南極周極流と呼ばれる海流が発達した。この周極海流のため、南極と低緯度の気候・水塊が分離され、南極が冷え南極氷床が約3,600万年前から発達し始めた。一方、北半球では一桁も遅い時代の鮮新世270万年前に大陸氷床が発達し始めたことが分かっている。両極で年代的にはアンバランスな進化だ。これが従来の理解であった。しかし、前述の通りIODP掘削で北極も時を同じくして冷えていたことが新たに分かった。始新世4,400万年前の北極堆積物の上部は、不整合と呼ばれる記録の欠落があり、約1,700万年前の中新世堆積物記録に繋がっていた。中新世以降は完全に寒冷化した多年氷の世界であり、現在に至ることが新たに分かった。

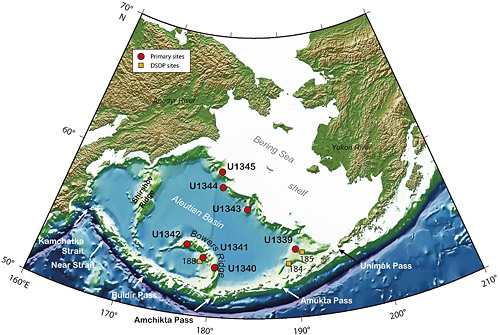

■ベーリング海地図と掘削7サイト

ベーリング海掘削と海氷発達史

■船上でのベーリング海コア記載作業の風景

気候変動や海氷分布は、熱を伴った水塊移動に影響されるので、北極海と太平洋側を結ぶ通路としてのベーリング海峡の開通史を探ることが重要だ。IODP北極掘削の結果から、始新世の頃の北極海は太平洋と繋がっていなかったことが分かっている。では、いつ頃から開通したのか。貝化石の証拠によると、太平洋側では540万年前の大西洋産2枚貝が、大西洋側では360万年前の太平洋種が見つかったおり、その頃開通していたと考えられる。しかし、それ以外の証拠は何一つなく、詳細は不明であった。今迄のベーリング海古環境復元の情報は、通常のピストンコア(10~15m長程度の柱状堆積物)でも到達できる10~30万年の環境史に限定されて来た。筆者とカリフォルニア大学サンタクルツ校Christina Ravelo教授を共同主席研究者とするIODP乗船科学チーム(Expedition 323, 14カ国, 34名)は、2009年夏、この過去の気候変動地図の空白域とでも呼べるベーリング海で、念願の掘削およびコアリング(コア収集)事業を達成した。コアリングは7つのサイトで行われ、最深部で海底下745m、最古年代500万年、総延長5,700mを上回る合計660のコア(9.5m/1本)を得た。すべてのコアは、現在高知大学と(独)海洋開発研究機構が共同で運営する高知コアセンターに収納されている。一部は研究用として分取され、既に約56,000個試料が、日本だけでなく米国、欧州等14カ国のExp.323乗船者をはじめとする研究者に配布されている。太平洋-大西洋の連繋史については、上記の珪藻種の動向等を含め詳細研究が現在進行中であり期待が大きい。

ベーリング海の海氷史に関しては、船上での珪藻および渦鞭毛藻微化石の中でも海氷特有種の出現データから、約270万年前に存在したことが既に分かっている。この時代はちょうど北半球大陸氷床が発達し始めた時期である。この海域では、冬のシベリア高気圧から吹く季節風に表層海水が冷やされ海氷が生成する過程で、比重の大きなブラインが海氷中から下部へ排出され、これが中層に沈み中層水の生成を促す。この中層水は、北太平洋側に出て、付近の水塊と混合し北太平洋中層水となる。従って、270万年前から北太平洋中層水の生成が活発になり、その移流は熱移動を伴うので気候に多大なる影響を及ぼしたことに間違いない。北半球氷床発達の真の理由も解明されていない中、鮮新世の温暖期や更新世の氷期・間氷期サイクルをも含めた過去500万年のベーリング海環境変遷の詳細復元の持つ意味は大きく、今後の成果が期待できる。(了)

第249号(2010.12.20発行)のその他の記事

- 日本とロシアとの実りある学術交流を目指して 東京大学名誉教授、海洋政策研究財団主任研究員◆宮崎信之

- 椹野川河口干潟における、里海の再生に向けた取り組みについて 山口県環境生活部自然保護課 技師◆元永直耕(なおたか)

- 気候変動に関わる海氷分布史と国際深海掘削事業 九州大学大学院理学研究院・教授、統合国際深海掘削計画管理機構理事、第3回海洋立国推進功労者表彰受賞◆高橋孝三

- 編集後記 ニューズレター編集代表(総合地球環境学研究所副所長・教授)◆秋道智彌