Ocean Newsletter

第249号(2010.12.20発行)

- 東京大学名誉教授、海洋政策研究財団主任研究員◆宮崎信之

- 山口県環境生活部自然保護課 技師◆元永直耕(なおたか)

- 九州大学大学院理学研究院・教授、統合国際深海掘削計画管理機構理事、第3回海洋立国推進功労者表彰受賞◆高橋孝三

- ニューズレター編集代表(総合地球環境学研究所副所長・教授)◆秋道智彌

椹野川河口干潟における、里海の再生に向けた取り組みについて

[KEYWORDS] 椹野川河口域・干潟自然再生協議会/豊かな流域づくり構想/山口湾山口県環境生活部自然保護課 技師◆元永直耕(なおたか)

山口県では、2002年度から、県中部を流れる椹野川(ふしのがわ)河口干潟の再生に向け、上流の森林から、中流域の農地・市街地、下流域の干潟や海に至るまでの流域全体を捉えて、『やまぐちの豊かな流域づくり構想(椹野川モデル)』を策定した。

また、2004年度以降は、自然再生推進法による枠組みを活用して、「椹野川河口域・干潟自然再生協議会」を設立し、産学官民の連携・共同により「里海」の再生をめざして、様々な取り組みを進めている。

椹野川河口干潟等の自然環境の特徴

椹野川(ふしのがわ)は山口県の中央部、山口市北部の龍門岳(標高688.4m)等にその源を発し、山口盆地を潤し、山口や小郡の市街地を流れ、途中で仁保川、一の坂川、吉敷川、四十八瀬川(しじゅうはっせがわ)など大小24の支流と合流し、周防灘の山口湾(山口市南部)に流入しています。

特に、山口湾のうち椹野川河口域から阿知須、岩屋に至る水域には、西瀬戸内地域有数の広大な干潟(約350ヘクタール)が広がり、シベリアやカムチャツカから日本列島を縦断して東南アジアに向かう渡り鳥と、モンゴルや中国から朝鮮半島を経由し四国・九州へ横断する野鳥のクロスロードとなっており、日本の重要湿地500にも選ばれています。

さらに、河口域は、絶滅危惧種であり生きた化石ともいわれるカブトガニの生息地にもなっており、全国的にも非常に重要な地域の一つです。また、山口湾は、かつてはアサリ等二枚貝やクルマエビの好漁場であり、まさに宝の海でした。

しかしながら、上中流域からの浮泥流入、生活排水対策の遅れ、人口増加などによる様々な影響等により、カキの増殖やカキ殻の堆積、泥浜干潟の拡大、漁業者の減少などから1985年頃から漁獲量は年々減少し、2001年には1/5程度にまで落ち込みました。1990年頃までは大変盛んであった地域住民の潮干狩りも現在では全く見ることができなくなり、様々な生物の産卵や生息場所などとなるアマモ場の減少など、以前に比べれば、魚、野鳥など生息している生物の量、種類とも減少しており、山口湾の干潟生態系等の改変・改質が生じてきています。

豊かな流域づくりと里海再生の取り組み

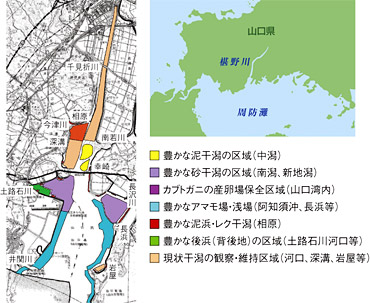

■図1: 椹野川河口域自然再生ゾーニング

このような背景から、干潟生態系に影響を及ぼしている流域全体の現況調査を行った上で、上流から下流までの環境関連プロジェクトを盛り込み、産学官民の協働作業により『やまぐちの豊かな流域づくり構想(椹野川モデル)』が2003年3月に策定されました。この構想に基づき、山口湾では、干潟の再生やアマモ場の造成に係る実証試験、野鳥などの調査、海浜清掃等を関係主体が連携して、様々な取り組みを進めているところです。

また、この豊かな流域づくりの一環として、河口干潟等の再生の取り組みを効果的に進めるには、自然再生推進法による枠組みを活用することが有効との判断から、地域住民、NPO、学識者、行政機関などで構成する「椹野川河口域・干潟自然再生協議会」を2004年8月に設立し、地域の多様な主体の参画による合意形成と、産学官民の連携・協働による取り組みを進めています。

椹野川河口域・干潟の自然再生の理念・目標は、次のとおり全体構想に定めています。

(1)自然再生の3つの視点を持つこととする。(椹野川河口干潟等の生物多様性の確保/多様な主体の参画と産学官民の協働・連携/科学的知見に基づく順応的取り組み)

(2)人が適度な働きかけを継続することで、自然からのあらゆる恵みを持続的に享受できる場、いわゆる『里海』の再生を目指す。

(3)再生の方法としては、「やれることからやっていく」、悪化した原因やメカニズムを科学的に探求しながら、順応的に再生を目指す。

(4)具体的な干潟等の全体における目標については、場所によって様々な自然・社会状況が異なることから、自然再生のゾーニング(図1)を実施。

これらのゾーンごとに、短期的に取り組むもの、中長期的に取り組むものを示し、干潟やアマモ場の再生、カブトガニ幼生の保全等を進めるとともに、全域については、再生方法の調査研究、水質環境の改善、環境学習の場の提供などに取り組むこととしています。

これらに基づく主な取り組みとしては、下記の3点です。

豊かな干潟の再生─山口湾の南潟では、2005年度より毎年春と秋(近年は春のみ)に地域住民100名以上が参加し、人力による干潟耕耘や竹柵の設置などを行い、アサリなどの2枚貝に代表される干潟生物の生息環境改善に取り組んでいます(写真参照)。耕耘は、硬質化した干潟地盤を柔らかくし、下層の栄養分を引き出し、還元層を好気化し、適度な水の流れを作り、干潟表面温度を抑えるとされるため、実施したところ、アサリ稚貝が増加しました。

さらに、取り組みを続けてきた結果、ナルトビエイやクロダイなどの食害生物の影響が大きいことが判明し、2007年に被覆網を設置したところ、2009年には、約20年ぶりに山口湾で約500kgのアサリを漁獲することができました。

アマモ場の造成─アマモ場は魚貝類等の産卵場・幼稚仔の保育場や水質浄化などの働きがあり、水産資源を保護培養する上で非常に重要な役割を果たしています。しかし、湾内のアマモ場の生育面積は、1950年代には720ヘクタールでしたが、環境悪化により1990年にはほとんど見られなくなるまで激減しました。このため、2002年度から、山口湾の長浜、阿知須地先において、アマモ場の造成試験を、県や、地元漁協、地域住民の協働により取り組みました。その結果、2008年には、142ヘクタールまでアマモ場が回復しました。

カブトガニ幼生生息状況調査─2006年から、山口湾に生息するカブトガニ幼生の生息状況調査を実施し、全体の量を予測するため、個体数の分布概要を把握し、産卵場・生息域の保全を図る上での基礎資料としています。

■干潟耕耘作業集合写真

おわりに

これまでの様々な取り組みにより、アサリの漁獲など一定の成果が現れ始め、人が適度な働きかけを行う仕組みが整いつつあります。一方、活動の参加者からは「長い時間をかけて劣化した自然を再生するには、それ以上に長い時間が必要であり、次の世代、またその次の世代に豊かな自然を引き継ぐためには、取り組みを続けていかなければならない」という声が聞かれます。

今後も、地域住民、NPO等、学識者、地方公共団体、関係行政機関など多様な主体の連携・協働により、継続した取り組みを実施し、里海の再生を目指します。(了)

第249号(2010.12.20発行)のその他の記事

- 日本とロシアとの実りある学術交流を目指して 東京大学名誉教授、海洋政策研究財団主任研究員◆宮崎信之

- 椹野川河口干潟における、里海の再生に向けた取り組みについて 山口県環境生活部自然保護課 技師◆元永直耕(なおたか)

- 気候変動に関わる海氷分布史と国際深海掘削事業 九州大学大学院理学研究院・教授、統合国際深海掘削計画管理機構理事、第3回海洋立国推進功労者表彰受賞◆高橋孝三

- 編集後記 ニューズレター編集代表(総合地球環境学研究所副所長・教授)◆秋道智彌