Ocean Newsletter

第245号(2010.10.20発行)

- 東京大学大気海洋研究所 国際連携研究センター センター長・教授◆植松光夫

- NPO海の森づくり推進協会代表理事、鹿児島大学名誉教授◆松田惠明

- 海の博物館館長、第3回海洋立国推進功労者表彰受賞◆石原義剛(よしかた)

- ニューズレター編集代表(総合地球環境学研究所副所長・教授)◆秋道智彌

"海"を伝えつづけたい

[KEYWORDS] 海民/"海"意識の回復/子どもたちに海体験を海の博物館館長、第3回海洋立国推進功労者表彰受賞◆石原義剛(よしかた)

1971年に開館した「海の博物館」は40年目になる。博物館のいのちは実物資料にあると考え、漁撈用具など海の資料収集に専念してきた。集まった5万8千点の資料をもとに、情報を発信するメディアの役割を果たす努力をつづけている。そして日本列島の人々を『海民』ととらえ、"海"意識の希薄化しつつある今日、その復活を目指して多様な活動を展開している。

モノ資料が博物館のいのち

■海の博物館

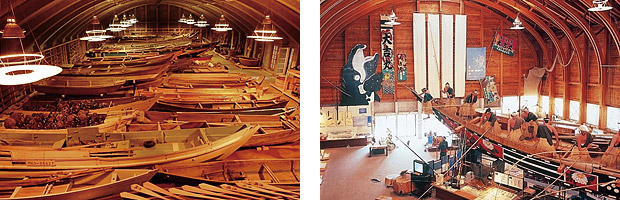

88隻の木造漁船をはじめとして実物資料の所蔵点数は58,000点(件)。海にかかわる祭など古い伝統、伊勢・志摩・熊野のさまざまな漁法などが資料として収集されている。

三重県鳥羽市浦村町大吉1731-68

http://www.umihaku.com/

海の博物館が所蔵する日本各地から集めた88隻の木造漁船は、園内の中心位置に建てた収蔵庫に収めて公開しています。この収蔵庫は、収集してきたモノ資料のうち6,879点が、1985年、「伊勢湾・志摩半島・熊野灘の漁撈用具」の名で国の重要有形民俗文化財に指定され、3年後、補助金を受けて現在地へ移転建築したものです。2,026m²の面積を持つ日本最大の民俗収蔵庫で、その後の収集活動の結果、現在は実物資料58,000点(件)を収蔵しています。海の博物館は通常の会社なら倉庫に当たる収蔵庫を、寺社でいえば本殿の位置に置いていますが、それは「資料」が博物館のいのちだと考えているからです。

58,000点の実物資料は、1971年創設準備の前から2010年の現在まで、40余年にわたって収集した木造船や船大工道具、網・釣り針などの漁撈具、水産物加工具そして海村の生活用具、古文書、古写真といった、あらゆる海に暮らした人々の生きた証の資料です。資料の大半は、三重県の1,000kmの長い海岸線にある130余の海村集落を基本に、丹念に調査し収集したモノ資料です。

海の博物館が開館したのは1970年大阪万博の翌年で、当時、博物館の立地した鳥羽市は海の観光地として観光客が押し寄せていました。その観光客を頼りにして海の博物館は小規模ながら新しい建物と最新の展示設備を持って出発したのですが、開館の翌日から挫折を味わいました。ほとんど来館者がなかったのです。この時、博物館は観光施設と異なり、そのいのちは資料だと教えてくれたのは海の民俗学者・宮本常一先生でした。「とにかく50,000点資料を集めなさい、どんなものでもいい、同じものでもいい」という宮本先生の言葉が見失いかけていたものを呼び戻してくれました。人々に真に"海"を伝えたいなら、博物館は実物の「資料」に基づいて生きた情報を伝えることがするべき仕事であると。

以降、はじめの20年間、海の博物館は懸命に資料の収集をつづけました。ちょうどこの時代は大阪万博の年の12月に開かれた公害国会が象徴しているのですが、便利なモノが溢れる豊かな暮らしがやって来た一方、急激な公害の発生により生き物から人間までいのちが危機に瀕していました。海村でも船に速いエンジンが付き、冷凍施設が整い、家にテレビや洗濯機が揃いましたが、海岸には廃油が漂着し、漁場に赤潮が襲い、奇形魚が網に懸かりました。そして若い働き手は都会を求めて去っていました。そんな時代でしたから、古いモノはどんどん捨てられ、それを集めるわれわれは離島でなど、ゴミ集め屋さんと歓迎されたほどです。しかしその本心は、長年大事に使ってきたモノですから、永久に保存されると約束されてはじめて安心し、モノを博物館に託してくれました。それらのモノは一つ一つが限りない情報を秘めていました。何時どうして作られたのか、どう使われたのか、どうして使われなくなったのか。まさに海に生きた人々の歴史・文化の記憶が凝縮されていました。

博物館は情報を発信する

「博物館はメディアである」といったのは国立民族学博物館の初代館長・梅棹忠夫さんです。『博物館は、市民の知性を刺激し、人間精神を挑発することによって未来の創造に向かわしめるための、刺激と挑発の装置』と考え、古い殻を脱いで、新しい博物館の世界を拓こうと提案しました。小さいながら海の博物館はその考えを受けて、メディアすなわち情報の発信装置としての意識を強く持って活動をはじめました。

来館者が海の博物館に入館すると、最初に見る展示コーナーのタイトルは『海民(かいみん)って、何者?』とあります。続く短いキャプションには「徳川幕府が鎖国をおこなって以来約4百年、人々の多くは海を忘れかけていたが、実は、日本列島人は大昔から、海に暮らしの糧を求め、海を自由に動きまわる、海に生きる海民だったのだ」と書きました。『海民』という言葉は歴史学者・網野善彦先生からお借りしたもので、「海を舞台とするさまざまな活動を通じてその生活を営む人々」を呼んでおられますが、わたしたちは広く海にかかわり、海の恩恵を少しでも受ける人々の総てを『海民』と呼んでいます。

現在2,000m²の木造大空間の展示室では、「海民の伝統」「伊勢湾の漁」「志摩の海女」「海の祭りと信仰」「海の汚染はいま」などの展示テ-マで、モノ資料にたくさん接してもらうこと、それらのモノを使ってきた人間を考えてもらう展示を展開しています。しかし博物館には建築空間に広さの限界があり、どの博物館でもその限界を克服するため、特別展・企画展や出張展示で補います。最近は展示を動的にするため館内や野外での体験学習プログラムに力を入れています。特に子どもたちの海離れが顕著な今日、海の博物館は数多くのメニューを工夫して、できる限り子どもたちをほんものの海に触れさせる体験の機会を作る努力を重ねています。

子どもたちよ『海民』たれと願って。

行動する博物館でありたい

海の博物館を私財を投じて創立したのは、昭和48年に96歳で去った石原円吉です。彼は衆議院議員のとき、沿岸漁業の振興と漁場の保全に尽くしましたが、昭和30年代はじめ東京江戸川の製紙汚水による東京湾の汚濁事件では漁業者の先頭に立って闘い、現在も生きる水産資源保護法の成立に尽力した男です。その意思を引き継ぐため海の博物館は開館とともに「SOS(Save Our Sea 救え、われらの命の海を)」運動を呼び掛けました。以来40年、全国各地で闘われていた漁民の運動、海の公害反対の市民活動に参加し、機関紙『SOS』(現在194号)で訴えをつづけてきました。「公害」は「環境」という言葉に変わりましたが、伊勢湾の貧酸素水域が象徴する如く、海洋の環境問題は益々深刻さを増しています。藻場や干潟そして生き物の生きられる環境の回復を声を嗄らして叫びつづけるのが、館を飛び出してでも博物館がせねばならぬ行動的な活動だと考えています。

近年は「海女」の無形世界遺産登録を目指す活動をはじめています。海女は数千年の伝統を有する、しかも女性の自立した生産活動で、日本と韓国・済州島(道)にのみ見られます。海女たちはアワビや海藻などの豊かな生態系とともに、潜りつづけてきたのです。この海女たちが元気な活動をする海を健全に保つことこそは、海にかかわるものの責務であります。

海の博物館は、"海"の大切さを伝えつづけて行きます。(了)

第245号(2010.10.20発行)のその他の記事

- 東アジア海洋科学コンソーシアムの設立を目指して 東京大学大気海洋研究所 国際連携研究センター センター長・教授◆植松光夫

- 海の森づくり―「海の時代」へ向けて NPO海の森づくり推進協会代表理事、鹿児島大学名誉教授◆松田惠明

- "海"を伝えつづけたい 海の博物館館長、第3回海洋立国推進功労者表彰受賞◆石原義剛(よしかた)

- 編集後記 ニューズレター編集代表(総合地球環境学研究所副所長・教授)◆秋道智彌