Ocean Newsletter

第242号(2010.09.05発行)

- 東京大学大学院新領域創成科学研究科 海洋技術環境学専攻 教授◆佐藤徹

- 東京海上日動火災保険株式会社コマーシャル損害部主任調査役◆井口俊明

- 岩手県沿岸広域振興局経営企画部特命課長(海洋担当)◆髙橋浩進(こうしん)

- ニューズレター編集代表(東京大学大学院理学系研究科教授・研究科長)◆山形俊男

CO2海洋隔離再考論

[KEYWORDS] リスク管理/社会的受容性/環境影響評価東京大学大学院新領域創成科学研究科 海洋技術環境学専攻 教授◆佐藤徹

CO2の大量削減技術として、そのメリットが強く認識されるCCSは、大きく海洋隔離と地中貯留の二つの手法に分類される。

諸外国が地中貯留を進めるなか、わが国は現在、海域地中貯留の実証実験に集中的に投入しているが、リスクという点においては海洋隔離を進めるべきと考える。

海洋隔離はわが国の技術をもってすれば十分に安全であり、生物影響リスクを将来に残すことはない。

CCS(CO2の分離・回収と貯留)とは

そもそもCCS(Carbon dioxide Capture and Storage:CO2の分離・回収と貯留)※1が実現性を帯びた技術と一般に見なされるようになったのは、2007年5月の気候変動に関する政府間パネル(IPCC)第3作業部会で議決された第4次評価報告書にて、CO2の有効な削減策であると明記されてからであろう。以来CCSは、CO2の「超」大量削減技術として、そのメリットが強く認識されるようになった。CCSのSは、現時点で大きく分けて2つに分類される。海洋隔離と地中貯留である。経済産業省は、地震国であり、かつ沿岸域にstake holderがひしめくわが国には、遠洋中層で海水にCO2を溶解させる海洋隔離法が適していると早くから判断していたと見受けられ、地中貯留技術の研究開発開始より5年早く、1997年に「二酸化炭素の海洋隔離に伴う環境影響予測技術開発」を開始している。ところが諸外国が地中貯留をCO2の削減の数値目標にカウントする中、いわゆる「国プロ」としては、2009年度からその予算を海域地中貯留の実証実験に集中的に投入することとなった。海域地中貯留とは、水深百m程度の海底下1,000~2,000mの帯水層に超臨界状態のCO2を注入する方法である。

海洋隔離と地中貯留のリスクの差異

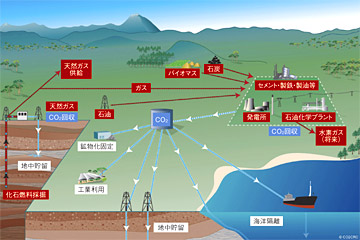

■CO2回収と貯留のイメージ

海域地中貯留のサイトは水深が浅いことから沿岸に近い。このことはパイプライン輸送にとってもコスト的に有利となる。一方で、NIMBY(Not In My Backyard:迷惑施設)に代表される地域社会の受容性の問題があるため、サイト選定は一筋縄とはいかないかもしれない。海外でも1990年からノルウェーのStatoil社が実験を行っているSleiper海底油田で2009年早々、地中に戻した水等が漏洩する事故があり、Statoil社はCO2貯留可能量を急ぎ下方修正した。また2008年オランダでは、地域住民の反対により、陸域地中貯留の実験が困難になったという報道があった。ここ数年で、CCSのdeath valley※2の一つの大きな因子は環境リスクの懸念に基づく社会的受容性であることが明確になったと言える。

社会的受容性獲得のためには環境影響評価が不可欠となるが、海洋隔離と地中貯留の環境リスクには性質的に大きな差異がある。地中貯留の主な懸念は貯留そのものではなく、地震などの天災や事故などによる貯留したCO2の漏洩である。地震等によるCO2漏洩のリスクはほとんどないと言われているが、リスクの定量化は困難である。このような不確実性はリスクの管理を困難にする。例えば、もし数百年後に漏洩が起きたら誰が責任を取るのか。一方、海水にCO2を溶解するという海洋隔離の主なリスクは放出点近傍の海洋生物への影響である。海洋隔離はCO2の直接注入であるため、深海の生態系は必ず影響を受ける。但し海洋隔離の場合、注入時の濃度が最も高く、それ以降は乱流拡散により薄まるため、注入点近傍の濃度を生物影響以下に管理すれば、地中貯留のように「漏洩」という生物影響リスクを将来に残すことはない。近い将来、様々な生物に対するCO2影響のデータが蓄積され、CO2の生物に対する無影響濃度がわかれば、その濃度以下に希釈する技術の開発はさして困難ではない。極端なことを言えば、注入レートを減らせばそれで良い。

法的なバリア

では、なぜ世界的に地中貯留が海洋隔離に先行したのか。一つの大きな要因はロンドン条約(廃棄物投棄による海洋汚染の防止に関する条約)であろう。まず2005年5月の科学会合にて、海底下地層中CO2貯留というオプションを合法化することを検討すべきとの提案が英国からなされたことに端を発し、EU諸国や英国連邦諸国の賛同を得て、2006年11月には同条約締約国会議にて、海域地中に注入するCO2を海洋に廃棄してよい物質リストに加えた付属書の採択があり、2007年3月に、これを賛成12カ国(締約17カ国の2/3以上)で発効した。あっという間の出来事で、蚊帳の外に置かれた日本政府は国内法の整備ができていなかったため締約できず、2007年5月に海洋汚染防止法を改正して、同年秋の締約国会議でやっと批准した。海洋隔離はと言うと、2006年北欧諸国で構成されるOSPAR条約(北東大西洋の海洋環境を保護する条約)で、ドイツの主張により、海水中に溶解させるタイプの海洋隔離は禁止された。OSPARにおけるドイツ政府や、環境団体が海洋隔離に反対する主な理由は「生物影響が解明されていない」点である。ロンドン条約では海洋隔離は未だ議題に上がっておらず、投棄してよいもののみをリストアップする96年議定書下では、これは海洋中深層にCO2を注入できないことを意味する。

上記のように国際法的には、現時点では海洋隔離を事業化することはできない。面倒な法改正をしてまで海洋隔離をするなら、諸外国に倣って海域地中で良いというのが今の日本の立ち位置であろう。しかし英国は、その法改正をしてまで海域地中貯留を進めようとした。周知のとおり、技術力で勝つことができない場合の欧米の科学技術戦略は、国際規格を押さえることである。ここがわが国の弱いところだが、そろそろこういった戦略を持っても良いのではないだろうか。

海洋隔離のこれから

海洋隔離がその安全性の国際的認知を深め、社会的受容性を獲得するためには、今後まず、わが国における国際的に公開した現場海域実験が必要であろう。わが国のプロジェクトで海域実験を実施し、諸外国の研究機関に広く呼びかけて船に同乗してもらい、各々自分の測りたいものを測り、そのデータを世界に公表する。海洋隔離は、2020年を目途に実用化を考える海域地中貯留の量的需要に対する供給不足を補って、2030年ころから実施すれば良い。

2030年ころから2050年ころまでの期間で年間2億トン程度のCO2削減は十分可能であり、日本は不必要な外貨を支払うことなく大量のCO2を削減することが可能となる。政府は、海洋隔離をCO2大量削減の数値目標の切札として国際交渉の場に持ち出すことも可能となり、引いてはわが国の地位を高め、国際条約を含めた科学技術戦略を立てる土台となることにもなろう。(了)

第242号(2010.09.05発行)のその他の記事

- CO2海洋隔離再考論 東京大学大学院新領域創成科学研究科 海洋技術環境学専攻 教授◆佐藤徹

- 海難船舶への沿岸国の対応 東京海上日動火災保険株式会社コマーシャル損害部主任調査役◆井口俊明

- 「海の産業創造いわて」の実現を目指して 岩手県沿岸広域振興局経営企画部特命課長(海洋担当)◆髙橋浩進(こうしん)

- 編集後記 ニューズレター編集代表(東京大学大学院理学系研究科教授・研究科長)◆山形俊男