Ocean Newsletter

第236号(2010.06.05発行)

- 前国土交通省都市・地域整備局地方振興課半島振興室課長補佐◆横山博一

- 東京大学生産技術研究所教授◆木下 健

- エコライフコンサルタント◆中瀬勝義

- ニューズレター編集代表(東京大学大学院理学系研究科教授・研究科長)◆山形 俊男

お江戸観光エコシティを夢見て!

[KEYWORDS] エコシティ/舟遊び/海洋観光立国エコライフコンサルタント◆中瀬勝義

高度経済成長期に東京湾の埋め立てが進み、江東区では重化学工業化によって水辺の緑も失われた。

しかし、いまでは都市緑化が進み、緑被率も徐々に回復し続けている。

下町深川では春になると「お江戸深川さくらまつり」が行われるようになるなど、いろいろな舟による水辺の東京観光が見直され始めている。お江戸観光を通して、モノを製造するだけではないこれからの日本の国のあり方も見つめ直したい。

小名木川の復活

「江戸時代、浅草の浅草寺にはコウノトリが繁殖し、本所・向島の湿地にはトキやツル、シギの仲間などが数多く生息するなど、江戸の町とその周辺は野鳥天国さながらでした」と都市鳥研究家唐沢孝一氏は語っていますが、最近佐渡や豊岡を始め各地でそんな復活運動が始まっています。

また、昭和35年まで東京湾は広大なアサクサノリ漁場が広がり、東京の一大産業でしたが、高度経済成長期に大部分の海域がゴミや海底の土砂で埋め立てられ、海や川の水質は悪化しました。しかし、その後河川の環境改善が進み筆者の家に近い小名木川(おなぎがわ)にはハゼやボラが繁殖し、カワウ、サギをはじめカワセミまで飛ぶようになりました。

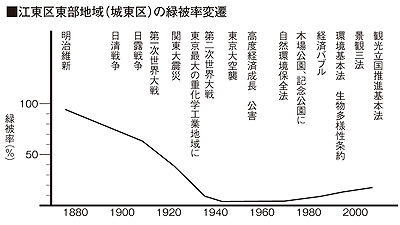

そこで、すこし過去を振り返ってみたいと思います。図に江東区東部地域(城東区)の緑被率の変遷を示しました。明治初期にはおよそ95%もあった耕作地・緑地が日清戦争、日露戦争、第一次世界大戦・第二次世界大戦を経過する中で急激に減少し、約1%までになりました。これは、江東区が日本最大の重化学工業地に発展したためです。日本資本主義の父とも言われる渋沢栄一が深川に住んでいたことや、文明開化・富国強兵の先進役であったこと等が大きい要因なのかも知れません。

戦後も高度経済成長をリードした江東区東部地域の緑被率は30年間変化がありませんでしたが、1970年頃に環境時代が始まり、工場が地方に疎開し、跡地は大型住宅団地へと転換し始めました。また、大型公園や親水公園、公園・学校ビオトープ、都市緑化が進展し、緑被率も徐々に回復し続けています。

一度失った自然を元に戻すことは大変ですが、川がきれいになり、魚や鳥が戻りだしていることを考えると素晴らしかった自然を回復することが可能ではないでしょうか。下町深川では春になると「お江戸深川さくらまつり」が行われるようになりました。江東区が保有する和船に乗って川から桜をめでることができるようになりました。人間国宝の新内の流れる大横川をギーコギーコと和船が漕ぎ進んでいきます。舟の中には自動車の音などは聞こえてきません。川の水が周囲の騒音を吸収し、消してくれます。江戸時代の情緒の中に浸ることができるのです。江東和船友の会の方々が操船して下さいます。

いろいろな舟のイベント

その他にも、いろいろな舟のイベントが広がっています。江東区環境フェアでは、小学生にEボートを活用した手漕ぎボート体験を行います。子供たちは仲間で協力して漕ぐ手漕ぎボート体験に狂喜していました。また、江戸川では江戸川水門で閉ざされた川を上れないアユのために、子供たちにボートを漕いでもらって江戸川水閘門を開けることでアユが上れるようにするアユ救出作戦を行っています。

さらに、船による東京観光・環境学習として、江東区や千代田区をはじめNPOが神田川・日本橋川・小名木川・旧中川等を電気ボートや屋形船などで観光ガイド・遊覧しています。

振り返ると、明治10年から昭和のはじめまで、小名木川と銚子が、蒸気外輪船通運丸※で結ばれていました。しかし、便利な石油や自動車の出現によって、船の活用は取って代わられ、川は道路に変わってゆき、舟運は消えてしまった感があります。しかし、最近、石油の埋蔵量がもはや40年分しかない、底をつきそうだと判明し、石油のない時代を見越した交通の見直しが始まっています。再び船による交通・河川交通の重要性も叫ばれ始めています。

江東区環境フェア手漕ぎボート体験

お江戸深川さくらまつり

海洋観光立国へ

今から65年前、敗戦後の昭和22年6月発行の『黒船談叢』に出淵勝次は、「日本は戦争に負けた。確かに徹底的に負けた。そして国民は今や塗炭の苦しみを嘗めている。然らば日本はこのまま足腰が立たなくなるだろうかと云うに自分はそうは思わない。否、封建的な政治機構を一蹴し、軍備をかなぐり捨てたところの民主日本なるものは文化国家として再び世界に重きをなす時が存外速やかに来るだろうと思う。日本のなすべき仕事は多々ある。第一に胸に浮かぶものは観光事業である。観光事業なるものは今や立派な近代的インダストリーであって、世界各国何れも力を注ぎつつあるところである」と書いています。この考え方に立ち戻ることで、これからの日本の国のあり方を変えることができるように思います。最近、中国やインドをはじめとする工業化が進展する中で、今までのように日本の工業が世界をリードする時代の継続はもはや難しく、厳しくなってきました。

幸い日本には国土の廻りに世界でも6番目に広い、広大な排他的経済水域(EEZ)が広がっています。この海域を活用した海洋観光立国はこれからの日本の国のあり方として大変重要なキーワードではないかと考えます。中国やインドや南米をはじめ世界の方々に、長期バカンスを取っていただき、北には流氷があり、南には世界的なサンゴ礁があり、豊かな自然と豊富な水と温泉に恵まれた日本列島を1、2カ月かけてゆっくりと旅し、毎日温泉に入り、時にはマリンレジャーや太平洋船遊びを楽しんでもらうならば、観光者がみんな健康になって帰っていただくことができます。まさに「黄金のジパング」から「癒しのジパング」になれるのではないでしょうか。その小さな一歩として、船でめぐる東京観光が一歩一歩広がってゆくことを夢見ています。(了)

第236号(2010.06.05発行)のその他の記事

- 豊かで潤いのある国民生活を支える半島地域のなりわい 前国土交通省都市・地域整備局地方振興課半島振興室課長補佐◆横山博一

- わが国も海洋再生エネルギーの活用を 東京大学生産技術研究所教授◆木下 健

- お江戸観光エコシティを夢見て! エコライフコンサルタント◆中瀬勝義

- 編集後記 ニューズレター編集代表(東京大学大学院理学系研究科教授・研究科長)◆山形 俊男