Ocean Newsletter

第236号(2010.06.05発行)

- 前国土交通省都市・地域整備局地方振興課半島振興室課長補佐◆横山博一

- 東京大学生産技術研究所教授◆木下 健

- エコライフコンサルタント◆中瀬勝義

- ニューズレター編集代表(東京大学大学院理学系研究科教授・研究科長)◆山形 俊男

わが国も海洋再生エネルギーの活用を

[KEYWORDS] 海洋再生可能エネルギー/エネルギー政策/洋上風力発電東京大学生産技術研究所教授◆木下 健

再生エネルギーの一つとして世界各国は各種の海洋再生可能エネルギーの利用技術の開発、実用化にしのぎを削っている。

わが国も、その高い経済性から考え、太陽光だけでなくあらゆる再生エネルギーを総動員して、特に広大なEEZを本格的に活用して国際競争力強化を図り、成長戦略の一端として雇用創出を計るべきである。

そのためには、ぶれない国家戦略のもとで、海洋再生エネルギーを「新エネルギー」のひとつとして認めるべきである。

はじめに

発電時にCO2を排出しない洋上風力、波力、海・潮流、温度差などの海洋再生可能エネルギーの利用は、気候変動対策のみならず、2030年から急激に顕在化すると言われている化石エネルギーの枯渇に備えるという大きな意味もある。化石エネルギーは2050年には現状のような利用はできなくなる。そこで世界各国は各種の再生可能エネルギーの利用技術の開発、実用化にしのぎを削っている。砂漠や広大な未利用地を有する国を除いて陸上風力、太陽光の利用は人口密集地に迫っているのが現状である。そのために陸上風力については低周波騒音によると見られる健康被害も深刻な問題となりつつある。また太陽光やバイオマスの用地については食料生産と競合し、貧困国の人々への食料価格上昇という問題も引き起こしている。このような理由もあり、世界では海洋の再生可能エネルギーの活用に大きな目が向けられている。

各種海洋再生エネルギー

次に各種海洋再生エネルギーの現状を見てみる。着底式の洋上風力については北海沿岸で大規模なファームが建設されて電力を家庭に送っている。現在はさらに沖合展開をめざしてMW級の浮体式の実用機がノルウェーで試験中である。EUは2020年に120GWの設備建設を目標としており、米国は2030年に54GWの設備建設を目標としている。波力については、MW級の実用機が英国で試験中である。潮流についてもMW級の実用機が英国、韓国で試験中である。海流については台湾、米国が計画中であり、台湾は2019年に1GWの設備建設を目標としている。温度差については米国、フランス、台湾などでMW級の計画が開始している。米国ハワイ州は2030年に365MWの設備建設を目標としている。わが国は、各海洋再生エネルギーについて諸外国の最新鋭装置に比べて基礎研究では遜色ない成果を出しており、賦存量と技術課題を考慮してエネルギー資源利用推進機構(OEAJ)は2030年までに洋上風力15GW、波力2.2GW、海・潮流760MW、温度差180MWの設備建設を目指すべきとしている。

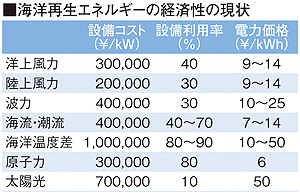

洋上風力は、陸上に比べて設備コストは多少高いが設備利用率が良いため、電力価格は陸上と変わりない。変動の安定化の課題はあるが資源量が大きいので着底式のみならず浮体式も早急に取り組むべきである。波力は、沖合の適所に設置することで経済性は高い。今後のさらなる大波対策により大変有望である。海・潮流の資源量はさほど大きくはないが変動の予測が可能で、適地選定さえ誤らねば大変経済性が高い。温度差は安定して発電が可能であり、南方地域や排熱利用により大型プラントを作る場合は有望である。表には比較に原子力と太陽光を加えてあるが、原子力の場合放射性廃棄物処理の費用は含まれていない。

諸外国の現状

英国を中心に欧米でMW級の実証研究が産業界を中心に公的セクター、大学を巻き込んで積極的に推進されている。将来は北海油田に相当するエネルギーを北海の海洋再生エネルギーで賄う計画である。この実用化研究の中心となっているのがスコットランド東北部にあるオークニー島の欧州海洋エネルギーセンター(実証試験海域)である。すでに50機種を越える有望な装置の実用化評価実験を終了し、2年先までの実験計画もすでに埋まっている盛況である。近々、二番目の実証試験海域(ソケットブイ)がイングランド南西部に稼働を開始し、こちらも2年先までの実験計画がすでに埋まっている盛況である。国は次々と補助政策を打ち出し、三菱重工の現地法人も洋上風力の大型開発を行っている。

米国も2007年に本格的に波力、潮流について調査を開始し、オバマ大統領がグリーンニューディール政策を提唱して以来、さらに多額の投資が決定され、開発を加速して沿岸海域の優先割り付けまでがなされるに至っている。近年では韓国でも政府主導で大がかりに実用化事業を推進しており、北西海岸の始華湖の潮汐発電は2010年に稼働すると254MWの計画発電容量となり、240MWのランス(フランス)を抜いて世界一の潮汐発電所となる。さらに数カ所の潮汐発電が計画されている。南部海岸では波力・潮流発電が計画されており、実用化試験が開始されている。中国でも波力、潮位差、潮流発電に2020年までに20億元の投資を決めており、白沙江潮汐発電所は、すでに運転中であり、さらに浙江省に潮汐・潮流発電所が建設中である。山東省・広州市では波力発電所が運転中である。オーストラリアではビクトリア州において19MWの波力発電プロジェクトが実施中である。

わが国の海洋再生エネルギーへの取り組み

これらのように、諸外国は実用化の段階を力強く推し進めている。英国等は国際標準化と認証制度の準備を進めて世界的主導権に向けて戦略的に動いている。

わが国は残念ながら海洋再生エネルギーが「新エネルギー」と認められていないため、国の支援を得にくい状況が続いていたが、やっと2009年位から洋上風力、潮流、波力についての実用化のための開発事業が始まったことは喜ばしい。わが国も太陽光だけでなくあらゆる再生エネルギーを総動員して、特に広大なEEZを本格的に活用して国際競争力強化を図り、成長戦略の一端として雇用創出を計るべきであろう。それには、実用化のために国家が負担すべき部分とベンチャーキャピタルが投資する部分とを明確にし、国が中長期戦略として腰を据えて取り組むことを示す必要がある。すなわち、わが国にも実証実験海域を設置し実用化試験のインフラを整備するとともに海洋再生エネルギーにも定額買い取り制度を導入し、安心して民間資本が投資できる環境を作らねばならない。実用化試験には試験筐体に加えて付帯施設とその撤去費用にほぼ同額の費用を要するからである。

実証実験海域を選定するためには、そして日本全域での利用可能エネルギー賦存量と経費算出の詳細化のために、現在25kmメッシュで整備されている海象(風速、波高、波周期、潮流速等)を1kmメッシュで細かく調査しなければならない。そのことにより、その場所に最適の海洋再生エネルギーが風力であるか、波力であるか、海・潮流であるかの判断が可能となる。地形により500m違うと波高が倍異なることは通常である。

次に大変大切な事項として現地との合意形成がある。従来は地元との調整に多大の労力を要し適地が見つけられないことも多かったが、本来海洋再生エネルギーは地産地消が最善で、設備維持管理による雇用効果も大きく地域振興の核としてwin-winの関係が築けるものである。実証実験海域を作る中で、漁業協調や自然環境影響調査などの各種法規制を整備し、本格的導入商業化への展開の日本モデルを確立できると考えられる。そのためにも、ぶれない国家戦略が必要となる。まずは海洋エネルギーを「新エネルギー」のひとつとして認知することから始まる。(了)

第236号(2010.06.05発行)のその他の記事

- 豊かで潤いのある国民生活を支える半島地域のなりわい 前国土交通省都市・地域整備局地方振興課半島振興室課長補佐◆横山博一

- わが国も海洋再生エネルギーの活用を 東京大学生産技術研究所教授◆木下 健

- お江戸観光エコシティを夢見て! エコライフコンサルタント◆中瀬勝義

- 編集後記 ニューズレター編集代表(東京大学大学院理学系研究科教授・研究科長)◆山形 俊男