Ocean Newsletter

第233号(2010.04.20発行)

- 東京学芸大学 准教授◆橋村 修

- 東京工業大学大学院社会理工学研究科・価値システム専攻教授◆桑子 敏雄

- 海上保安庁海洋情報部 前海洋情報課沿岸域海洋情報管理室長◆内城(ないじょう)勝利

- ニューズレター編集代表(総合地球環境学研究所副所長・教授)◆秋道 智彌

ESIマップ2,147図の完成 - その意義と運用について

[KEYWORDS] 油流出事故対応/シーズネット/ESIマップ海上保安庁海洋情報部 前海洋情報課沿岸域海洋情報管理室長◆内城(ないじょう)勝利

海上保安庁では、油汚染事故に対して被害の発生を最小限にするための情報整備の一環として、日本全国の海岸線について油汚染に対する環境脆弱性指標(ESI)の現地調査を実施してきた。

平成21年3月に、北海道から沖縄まで離島を含む合計2,147図のESIマップを完成した。

背景

1989年3月にアラスカで発生したエクソンバルディーズ号の油流出事故を契機として、国際海事機関(IMO)では大規模な油流出事故に対する各国の準備、対応および協力体制の整備を目的として、1990年(平成2年)11月にOPRC条約※1を採択した(日本は1995年10月17日に加入)。

わが国では、OPRC条約に基づき「油汚染事故への準備及び対応のための国家的な緊急時計画(1995年12月15日閣議決定、以下「国家的な緊急時計画」という)」を策定した。この国家的緊急時計画において、「関係行政機関は、油汚染事件に対応する措置を的確に講じ、被害の発生を最小限とするために参考とすべき、各海域ごとの自然的・社会的・経済的諸情報を収集・整理し適宜最新のものとして維持するとともに、それぞれの行政に反映できるよう例えば情報図として整備する等その内容の充実に努める」こととなった。この取り組みが始まる矢先、1997年1月の日本海でのナホトカ号、同年7月の東京湾でのダイヤモンドグレース号の油流出事故が発生し、「国家的な緊急時計画(1997年12月19日閣議決定)」が見直され、各種情報の充実、提供体制の強化が求められることになった。

このため、海上保安庁では、1997年から油流出事故への対応のための情報の収集・整理を開始し、平成10年度に沿岸域海洋情報管理室を新設して当該情報の整備・提供体制の強化を図ることとした。

沿岸海域環境保全情報と海岸線のESI情報

■シーズネット(Ceis Net)の表示例。藻場・干潟、鳥類生息地などの自然情報、港湾や漁業権などの社会情報、油保管施設、資機材などの防災情報、海上保安庁事務所や海岸線のESIが掲載されている。

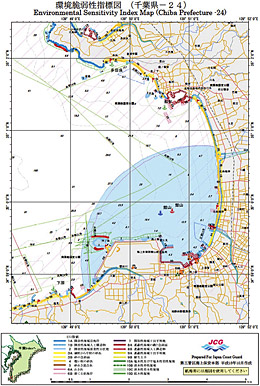

■ESIマップ(館山港)の例。千葉県は41図でカバーされる。海岸線の水色は開放性海域波食性台状地(ESIランク2)、黄色は細粒から中粒の砂浜(ESIランク3A)、赤色断線は遮蔽性海域人口構造物(ESIランク8B)。

油流出事故の発生時に沿岸域の情報を迅速かつ的確に提供するために、海上保安庁は環境省および水産庁等との協力を得て、「沿岸海域環境保全情報」の整備を進めてきた。「沿岸海域環境保全情報」とは、油防除活動に必要な油防除資機材等の情報だけでなく、油流出によって大きな被害を受ける沿岸の漁業や生物を守るため、漁業権や生物の保護区等の社会情報および希少生物の生息地やサンゴ礁の分布等の自然情報を集約したものである。これらの情報はシンボルマークやポリゴンとしてGIS上に表示でき、シンボルマークやポリゴンを選択すればより詳細な情報を得ることができる。また、2,461枚の港湾の写真および16,292枚の海岸線の写真も見ることができる。

「沿岸海域環境保全情報」は、1999年から関係機関に情報提供を開始した。当時はCD-Rを提供したが、2003年からはシーズネット(Ceis Net)※2と名付けてインターネットによる情報提供を行っている。

海岸線の環境脆弱性指標(ESI)※3情報とは、油汚染が海岸環境に与えるダメージの程度を指標化したものである。漂着した油が海岸環境に及ぼす影響は、漂着油に対する自然浄化能力や除去作業の難易度等によって大きく異なる。このため、海岸の形態(岩、砂浜、人工海岸、植生等)および海水の流動に影響する海岸の形状(内湾が外洋に接するか)等、海岸の特性を的確に示す指標をESIとして分類しシーズネットに導入することとした。

海上保安庁では、有識者・関係省庁担当者による「沿岸海域環境保全情報整備推進委員会」を組織し、NOAA(米国海洋大気庁)のESI(10分類)を参考にして、10分類18種類のESIを定めた。(ホームページ参照※2)そして、離島も含め全国の約3万5千kmに及ぶ海岸についてESIを区分するために、現地調査および航空写真や海図等の分析を、平成14年度から18年度まで実施し、調査の終了した海岸から順次シーズネットにESI情報を掲載した。同時に、シーズネットおよびESI情報について広く知ってもらうため、関係機関や地方自治体に対する周知活動を進めてきた。

ESIマップの作成

油流出事故の現場では、往々にしてインターネットやパソコンが使用できない場合があることから、平成18年度からESI情報を始め油防除活動に特に重要な情報をシーズネットから厳選したESIマップの整備を開始した。2009年3月に日本全国の沿岸地域についてA3サイズで縮尺1/25,000のESIマップ2,147図が完成した。ESIマップには、油防除資機材の設置場所とともに、油の漂着によって大きなダメージを受ける干潟や藻場、サンゴ礁等の分布域も表示している。現在、海上保安庁のホームページにPDF形式にて掲載※2しており、自由にダウンロードすることができる。

情報の最新維持と環境保全活動への利活用

油流出事故の被害を最小限とするために、沿岸域での油防除作業を効率的に実施するには、シーズネットに掲載している「沿岸海域環境保全情報」に現状と大きく異なる情報があってはならない。油防除資機材、漁業権等の情報については、最新の情報を入手しシーズネットおよびESIマップの情報を更新している。2009年は、各都道府県が5年ごとに更新する漁業権免許について、告示を基に漁業権に関する情報を更新した。

シーズネットおよびESIマップに掲載している「沿岸海域環境保全情報」は、平時における油防除計画策定時あるいは油流出事故発生時の防除活動において、保護すべき海域の優先順位、作業方針の決定等の判断材料として、また、防除活動関係者間の情報の共有化を図る上で不可欠なものである。海上保安庁は、今後とも本情報の最新維持を行うとともに情報の拡充を図り、油流出事故被害の最小化に努めていくこととしている。また、「沿岸海域環境保全情報」は、その名前が示すように沿岸における様々な環境情報が掲載されている。これらの情報は、沿岸海域の環境保全活動にとっても有用と思われるため、油流出事故対応だけでなく様々な分野で活用されることを期待している。(了)

http://www2.kaiho.mlit.go.jp/にて、ESIマップと共に掲載

第233号(2010.04.20発行)のその他の記事

- 地域の魚の見直しを!~シイラと人との関わりに見る古今東西~ 東京学芸大学 准教授◆橋村 修

- 環境哲学から海への提言 東京工業大学大学院社会理工学研究科・価値システム専攻教授◆桑子 敏雄

- ESIマップ2,147図の完成 - その意義と運用について 海上保安庁海洋情報部 前海洋情報課沿岸域海洋情報管理室長◆内城(ないじょう)勝利

- 編集後記 ニューズレター編集代表(総合地球環境学研究所副所長・教授)◆秋道智彌