Ocean Newsletter

第230号(2010.03.05発行)

- 東北公益文科大学 准教授◆呉(ご)尚浩

- (独)水産総合研究センター遠洋水産研究所 客員研究員◆松村皐月

- 水中リポーター&ライター◆須賀潮美

- ニューズレター編集代表(東京大学大学院理学系研究科教授・研究科長)◆山形俊男

衛星画像を駆使した漁場探索と漁業の持続性

[KEYWORDS] 人工衛星/漁海況情報/漁業規制(独)水産総合研究センター遠洋水産研究所 客員研究員◆松村皐月

人工衛星観測による海況速報図は漁船運航の効率化に大きく寄与している。

今多くの漁船は衛星が観測した海面水温図や海流図を用いて迅速な漁場探査を行っている。

その新技術が乱獲を招き漁業を壊滅に導くのでなく、資源の維持を図りつつ漁業を維持し、日本人の食卓に魚を供給し続ける方策が必要になる。

人工衛星と漁業

少し古い話になるが、わが国発の人工衛星"おおすみ"が実験衛星として打ち上げられたのは1966年であった。その後実用性を目指した気象観測衛星"ひまわり"が1977年に打ち上げられたのを初めとして、次々と地球観測衛星が打ち上げられてきた。その間ロケットや衛星のみならず、そのデータを用いた海洋情報解析技術も目覚しい進歩を遂げてきた。

衛星観測による海洋情報をいち早く実用化に持ち込んだのが漁業界である。かつて何の目印もない大海原で魚群を探し当て大漁に導くのは熟練漁労長のカンと腕であった。戦後まもなく、漁業振興策の一環として国による漁海況予報事業が始まったが、当時の漁労長は年数回しか発行されない海面水温図や海況予報よりも自らの経験を頼りに漁場を探索してきたのである。ところが米国海洋大気庁(NOAA)が衛星観測データを下に日々の海面水温図を速報するようになったとき、これは漁場探査に使えると直感したのは自然の成り行きであった。わが国で(社)漁業情報サービスセンターが初めて衛星水温情報を試験発行したのが1980年代初頭であったと記憶している。

漁業の近代化

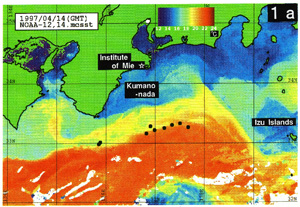

■図1 海面水温図とカツオ漁場の関係

赤い部分は水温の高い黒潮を表し、黒丸はカツオ漁場である。黒潮と漁場の関係が良くわかる。

その後、水産研究所や各県の水産試験場による衛星情報実用化試験が重ねられ、現在は衛星画像を用いた漁船の運用が日常的に行われている。(独)水産総合研究センターでは衛星情報や海洋力学モデルを用いた数カ月先までの海況予報図を公開しており、全国に展開する県の水産関係試験研究機関(以前は一律に水産試験場と呼ばれていたが、現在は各県の機構改革で呼称はそれぞれ変わっている)は各地先の衛星利用海洋情報をホームページで公開している。

大型まき網船や釣り船は船内コンピュータで衛星情報を入手し、沿岸漁師は1~2名乗船の小型船まで含めて、地元漁港で情報を得てから出港する形態になっている。沿岸では携帯電話で水温分布図を見るサービスも広く使われている。現在の衛星では魚を直接見つけることはできないが、海況図とGPSによる自船位置の正確な情報は、何一つ目印のない大海原で漁船の進むべき方向を教えて漁場探査に使う時間を大幅に短縮させる。

これによる燃油と労働時間の節約は大きなものがある。(図1)

獲り過ぎと資源保護と

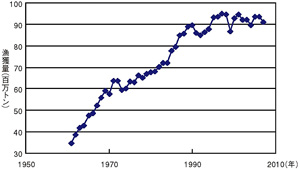

■図2 世界の漁業生産

1990年以降漁獲量は頭打ちである(FAO資料より)。

魚の居そうな海に向けてまっしぐらに船を走らせるのだから漁業の効率化という面で衛星情報は大きな寄与をしている。そこで誰しも心配するのが、「こんな簡単に魚群を見つけることができるなら、海の魚はたちまち獲り尽くされてしまうのではないか?」といった点であろう。

話を別の視点から見ると、多くの漁業資源は地球規模で頭打ちもしくは減少しており、中には絶滅寸前と言われている魚種もある(図2)。漁業の近代化により増産が図られる状況にはないどころか、すでに保護処置がとられている魚も多い。このような状況下で漁業情報システムの近代化は何を意味するのであろうか? 間違った近代化は漁業を壊滅状態にするかもしれないジレンマを持つ。

漁業の持続性が必要

日本人は歴史的にも名だたる魚食民族である。食文化の維持などといった高尚な議論をするまでもなく日々の食卓や慶事のご馳走に魚は欠かせない。その魚を供給するのが現場の漁師たちであり、彼等が安心して漁業を続け、若者が進んで漁業に従事し、技術と魂が継承される状況がなければわが国の漁業は早晩に壊滅する。今、心ある漁師は後継者問題以前に、漁業を続けるに足る資源が続くかどうかを心配している。

資源維持には科学的根拠に基づく漁獲規制が必要になる。漁獲規制を有効に働かせるには漁師のモチベーションが必修要件になる。広い海では、陸上における検問所でトラックの積荷検査をするような訳にはいかないからである。少しでも多くの魚を獲って収入を上げたい気持ちと、いつまでも漁業を続けたい気持ちとのジレンマの中で、漁獲規制を守ろうと言う漁師のモチベーションは、規制の内容とそれによる将来性を心から信じた場合のみ湧き上がる。もちろん道徳的規制のみでなく生業としての漁業が成り立つことが大前提になる。

限られた漁獲の中で安定した収入を得るために各種情報を駆使した効率性が必要になり、冒頭に述べた人工衛星情報は漁船の効率運航ひいては漁業の計画性に欠かせないものとなる。先端技術を漁業の現場に導くのは現場に密着した各県研究者の役割である。筆者は彼等をLocal Scientist(決して田舎学者と訳さないで欲しい)と呼び、地域の漁業を永続的に支える重要な任務を果たすものと期待している。

地域における研究者と漁師と政府の役割

漁業規制を実施する行政府に正確な見識と情報を伝えるのも彼等の役目である。研究者にとって重要なのは現場の正しい情報・データを入手することである。研究者が漁師に役立つ衛星情報等を与え信頼を得、規制の意味を説明し、漁師が漁獲データを含む各種情報を提供する。漁師と研究者の間に信頼関係が築かれていればそのような情報のやり取りは可能である。行政府はその人的物的システムの維持管理をすることにより、実効ある規制を実施し漁業と食卓への魚供給を維持する。

限りある自然の生産力のみを頼りとする漁業には、秩序なき資本の論理も自由競争もなじまない。他国の漁船が取った魚を輸入すればよいとの考えもすぐに破綻する。広大なわが国の排他的経済水域を有効に利用し続けるためにも、漁業の真の効率化が必要なのである。(了)

第230号(2010.03.05発行)のその他の記事

- 海洋ごみ問題の新たな展開 - 海岸漂着物処理推進法成立によせて 東北公益文科大学 准教授◆呉(ご)尚浩

- 衛星画像を駆使した漁場探索と漁業の持続性 (独)水産総合研究センター遠洋水産研究所 客員研究員◆松村皐月

- スクーバダイビングで巡る日本の海 水中リポーター&ライター◆須賀潮美

- 編集後記 ニューズレター編集代表(東京大学大学院理学系研究科教授・研究科長)◆山形俊男