Ocean Newsletter

第230号(2010.03.05発行)

- 東北公益文科大学 准教授◆呉(ご)尚浩

- (独)水産総合研究センター遠洋水産研究所 客員研究員◆松村皐月

- 水中リポーター&ライター◆須賀潮美

- ニューズレター編集代表(東京大学大学院理学系研究科教授・研究科長)◆山形俊男

海洋ごみ問題の新たな展開 - 海岸漂着物処理推進法成立によせて

[KEYWORDS] 海洋ごみ問題/ネットワーク型共創/地域づくり東北公益文科大学 准教授◆呉(ご)尚浩

海岸漂着物処理推進法の成立により、わが国の海ごみ対策に関する基本方針ができた。

これにより今後は都道府県の地域計画をもとに政府が財政的措置を講じることになるが、地域間を越えた問題の重要な側面が捨象されることが危惧される。

各地域、全国、国際間のさまざまなレベルで、互いに重層的に連動し合いながら、地域づくりや総合的沿岸域管理への取り組みが活発化することを願う。

海岸漂着物処理推進法の意義と課題

ここ10数年ほど、海ごみ問題解決へ向けての取り組みが、各地域、全国、国際間のさまざまなレベルで、互いに重層的に連動し合いながら活発化してきた。その中で、2009年7月8日には、念願の「海岸漂着物処理推進法」が超党派の議員立法によって国会で成立し、新たな1ページを迎えた。

本法律の画期的な点は、内容と成立経緯にある。まずは、日本ではじめての海ごみ対策に関する包括的な法律である点が最も重要だ(ただし、漂着ごみに限定)。海岸管理者等(都道府県等)の処理責任および市町村の協力義務を明確化し、国の基本方針、都道府県の地域計画をもとに、政府が財政的措置を講じるとした。基本理念として、?景観保全や生物多様性の確保への配慮、?海岸管理者等関係者の責任の明確化と円滑な処理の推進、?発生抑制への取り組み、?国民全体による海洋環境の保全、?多様な主体の適切な役割分担と連携の確保、?国際協力の推進の6点を挙げている。ちなみに、本法律は、正式には「美しく豊かな自然を保護するための海岸における良好な景観及び環境の保全に係る海岸漂着物等の処理等の推進に関する法律」という。冒頭部分は地方議員等が主張し、海岸地域のみならず、国民全体の問題であるとの意味を含ませた。

今後の課題としては、計画作成が各都道府県に委ねられるために、地域間を越えた本問題の重要な側面が捨象されることが危惧される。本来、国が地域間の調整を図るべきだが、現時点ではその機能は弱い。特に重点海岸による効果的な回収(国の海岸の10%に約75%のごみが集中)が望まれ、国による全体調整は必須である。また、当面は地域グリーン・ニューディール基金から財政支出がなされる(3年間で総額60億円を予定)が、地域計画作成前の措置で、地域格差や計画に基づかない予算計上が生じている。さて各都道府県には、地域計画の推進母体として、海岸漂着物対策推進協議会の設置が義務づけられた。山形県においては、行政・NPO・大学が共同事務局を運営し、住民団体・企業・農林業団体などをメンバーとする「美しいやまがたの海プラットフォーム」が、全国に先駆けて08年にスタート。本組織は、海ごみに関する情報共有、普及啓発、政策提言等を目的とし、協議会のアイディアの原型ともなった。しかし、今のところ海岸部のネットワークに留まり、全県体制での計画づくり・推進の場となる道程はたやすくはない。

重層的なネットワーク型共創による問題解決モデル

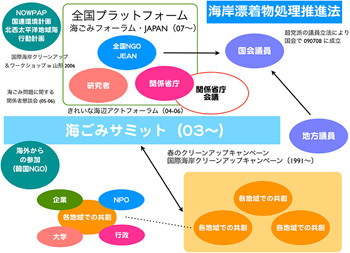

同法の成立に際しては、NPOからの長年の提言を踏まえて、地方議員連盟から超党派の国会議員による立法へとつながった点は特筆すべきである(図1)。これには、03年に第1回を山形県飛島で開催し、現在に続く海ごみサミットの存在が大きい。地域・NGO発信型の会議で、同じ課題を抱える各地域の行政・NPO、国の関係省庁、研究者、海外からの参加者等が一堂に会し、漂着ごみ回収作業に共に汗を流し現場から課題を共有することで、全国的な海ごみ問題解決の議論のための共通認識を深める場としての役割を果たしてきた。

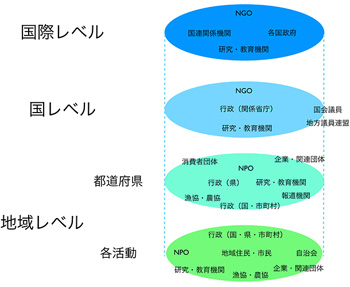

さらには、国際協力の推進を謳っているが、自国のごみの発生抑制と回収を促進し、自らを正した上で国際間調整に臨むことは大きなアドバンテージになる。私はこういった解決手法を「地域―国―国際レベルの重層的なネットワーク型共創による問題解決モデル」と呼んでいる(図2)。

漂着ごみは昔から存在したが、近年、自然に分解しないプラスチックごみ等の人工物や不法投棄ごみが増加したことが問題を深刻にした。この新たな課題に対して、従来の法制度のもとでは、対策の責任主体が不明確であった。また、離島など自然地理的条件による困難さ、労力不足、多大な処理コストのために、地域住民のみがその担い手となるにも限界がある。このように責任者・担い手が不在ではあるが、重要な課題に取り組むには、まず問題の重要性を認識し、当事者感覚を持った「公益市民」が登場し、その活躍の場を準備する行政・NPO・教育研究機関・業界団体の「ネットワーク型共創」による取り組みが、各地域において生まれざるを得ない。

全国レベルにおいては、JEAN/クリーンアップ全国事務局が、全国各地の自治体や市民活動の動きをネットワーク化し、共通課題の認識と解決へ向けての道筋を国の関係省庁等と連携・提案することで、国の制度の改革へつなげる役割を果たしている。このような地域・全国、ひいては国際レベルにおいて積み上げられてきた「重層的なネットワーク型共創」による問題解決手法は、海ごみ問題のみならず、今後のさまざまな問題解決のモデルとして、多大な可能性があるといえよう。

本来の美しい地域と自然の未来を紡ぐ

私はこれらの海ごみ問題をきっかけとした地域における海への関心の高まりが、地域づくりや総合的沿岸域管理のあり方のひな型になることを願っている。例えば、筆者の関わる飛島クリーンアップ作戦では、本事業(09年で9回目)をきっかけとした島外からの島づくり応援団の活動が活発である。もともと島民の間では3つの集落それぞれの海岸であると認識されているが、外部者が関わることにより、はじめて飛島の海岸という意識が島民に生まれてきた。さらには、ごみを回収して美しくなった海岸に、島本来の景観を取り戻す「トビシマカンゾウの保全活動」が盛り上がり、内発的な地域づくりの象徴的活動となっている。

また、07年の第5回海ごみサミット・佐渡会議を契機に、佐渡・粟島(新潟県)、飛島において、自然資源を活かした地域づくりを島民同士が学び合う、年に一度の「三島交流会」もはじまった。この流れの中で、この3島を結ぶ不定期航路も実現し、飛島のノウハウを生かして粟島でのクリーンアップ作戦がはじまるなど、海の道を通じた交流・学び合いが盛んになってきている。

海岸地域は本来、海を通じて多様なものが行き交う動的な場であることで、生き生きとし続ける。海ごみ問題への取り組みと地域づくりは、相互補完し合いながら進んでいく。

本来の自然・景観、きれいな海・海岸を取り戻し、その先に、本来の生き物たちの輝きと共同体のつながりを取り戻すビジョンを持ちながら活動を進めることが、いま何よりも大切だと思う。(了)

第230号(2010.03.05発行)のその他の記事

- 海洋ごみ問題の新たな展開 - 海岸漂着物処理推進法成立によせて 東北公益文科大学 准教授◆呉(ご)尚浩

- 衛星画像を駆使した漁場探索と漁業の持続性 (独)水産総合研究センター遠洋水産研究所 客員研究員◆松村皐月

- スクーバダイビングで巡る日本の海 水中リポーター&ライター◆須賀潮美

- 編集後記 ニューズレター編集代表(東京大学大学院理学系研究科教授・研究科長)◆山形俊男