Ocean Newsletter

第225号(2009.12.20発行)

- 愛知県水産試験場長、名城大学総合学術研究科特任教授◆鈴木輝明

- 東京大学大学院法学政治学研究科 教授◆中谷和弘

- 元海上保安庁羽田特殊救難隊隊長◆古谷健太郎

- ニューズレター編集代表(総合地球環境学研究所副所長・教授)◆秋道智彌

種苗放流から見える沿岸域管理の問題点

[KEYWORDS] 種苗放流/沿岸域管理/水産資源管理愛知県水産試験場長、名城大学総合学術研究科特任教授◆鈴木輝明

持続的な水産資源の利用のためには種苗放流も一手段ではあるが、水産行政の枠内だけの水産管理施策では限界がある。

適切な水産資源管理施策であっても、効果を発揮するには、それが統合的沿岸域管理の出口として位置づけられて初めて有効となる。

水産資源管理を成功させ豊かな海を実現するためには、縦割りを超えた真摯な論議と統一的行動が必須であり、そのために沿岸域管理の目標や概念も再整理する時期といえる。

水産資源管理も沿岸域管理の部分集合

持続的な水産資源の利用にとって適切な水産資源管理施策は必須であり、種苗放流もその一手段です。海洋生態系内の個別種は、当該種を巡る食物連環構造を中心とした生態系の動的バランスの中に存在しているので、人為的に投入した単一種の繁栄を生態系の中で維持することには限界があり、そのため中間育成や、適地放流といった様々な工夫がなされています。

しかし、残念ながら放流効果は不十分と言わざるを得ません。この理由の一つは水産行政の枠内だけの個別管理施策では限界があるためだと考えています。縦割り的個別管理行政によっては解決が困難な諸問題を利用者間の調整によって緩和し、「競合する活動・価値のバランスを図る」ために沿岸域管理という概念が出されましたが、自然の生態系にゆだねる部分の多い水産資源管理こそが統合的沿岸域管理の主たる出口として位置づけられて初めて効果を発揮できる質のものだからです。

一方、現在の沿岸域管理の概念が水産資源管理をどの程度重要視しているか? それを実現するための科学的根拠は十分かどうか? となるとはなはだ疑問です。前者の疑問は沿岸域管理に関する委員会等に漁業の専門家が入っていないことに端的に表れています。後者の疑問点についてトラフグ(写真1)の種苗放流結果を例に持論を述べてみたいと思います。

日本一の漁獲を誇る愛知産トラフグは伊勢湾伊良湖岬沖の水深30m程度の砂礫底で春に産卵しますが、ふ化した稚魚は内湾に来遊北上し、6月頃には湾最奥の名古屋港内でも見られるようになります。湾内で20cm程度に成長した後、秋以降は外海に移動し、延縄等で漁獲されます。適地放流とは生き残り率が最も高い場所を探して集中的に放流しようという発想ですが、関係県と国が協同して種苗生産した稚魚に特殊な標識を付け、遠州灘、熊野灘、伊勢湾内の9カ所から放流して漁獲への加入を4年間にわたって追跡したところ、伊勢湾東部の干潟域に放流した稚魚の回収率は産卵場や漁場に近い遠州灘沿岸(1%~6%)や熊野灘沿岸(0.4%~1.3%)の外海よりも非常に高い(12%~26%)という興味深い結果が得られました。

この原因は、内湾が豊かな餌場であるためだと考えられています。トラフグに限らず幼稚魚時代や産卵期を湾内で過ごす種がきわめて多いのもこのような豊富な餌生物の存在に他なりません。この豊かさを持続させることが水資源管理の基本なのです。

内湾の豊かさの秘密

内湾に餌生物が豊富な要因は、①陸域からだけでなく淡水流入によって生じるエスチュアリー循環により外海からも豊富な栄養塩類が常時湾内に供給されること、②栄養塩の回転速度が高い干潟・浅場や藻場が発達していること、③湾口が狭いことによりこれら栄養塩類やプランクトン類が外海に逸散せず湾内に貯留されること、などです。

特に③の湾口が狭いという地形的特徴は、栄養塩類やプランクトン類の貯金箱のような機能を与えているわけですから、生物生産の面では長所以外の何者でもありません。全国のアサリ資源が激減している中で三河湾が減っていない理由の一つがこの浮遊幼生の貯留効果によっています。アサリは一つの典型例ですが伊勢・三河湾の水産資源管理にとって湾口が狭いことは非常に"都合の良い偶然"なのですが、今の沿岸域管理の議論の中では逆に欠点とされています。

沿岸域管理は正常な物質循環系の確保に重点を

沿岸域管理の論議の中でも内湾については「閉鎖性海域」という表現が使われ、赤潮・貧酸素化の改善のため流入負荷削減のさらなる推進が挙げられています。

夏季の植物プランクトン量の支配要因に関する研究の結果、上述①の豊富な栄養塩供給により潜在的には"常に"赤潮になりうる高い植物プランクトンの生産があるが、それらを摂食する動物プランクトン、イワシ等の魚類、二枚貝等の底生生物等によって、生産されると同時に消費され、結果として実現される植物プランクトン量は常時低い水準に押さえられているという機構が明らかにされました。赤潮になるかならないかは植物プランクトンにかかる様々な動物群の摂食圧の強弱によっているという事実です。

流入負荷削減にもかかわらず貧酸素化の状況が好転しないのは、豊富な植物プランクトン生産が「何らかの理由」でより高次の動物に利用・消費されなくなり、赤潮として無駄に海底に沈降する過程で酸素が過大に消費されるためと推測できます。三河湾では大規模な干潟・浅場の埋め立てと赤潮の多発、貧酸素化の拡大が同時期に起こっていることから、「何らかの理由」の一つが干潟・浅場の喪失であると推測されています。従って環境悪化原因を内湾の本来的特徴であり、豊かさの根源である湾口地形や豊富な栄養塩の所為にしているのは本末転倒と言わざるを得ません。

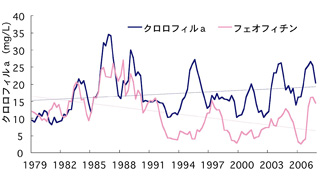

伊勢・三河湾の過去30年間の水質変化をみると流入負荷削減によって、水中の窒素やリンの総量はやや減少傾向にありますが、植物プランクトン量(図表1中ではクロロフィルaで表示)は逆に増加傾向にあります。さらに、動物の摂食によってクロロフィルから変化するフェオフィチンが減少傾向にあることも全湾的な摂食圧低下の可能性を示唆しています。

陸からの流入負荷動向にのみ注目し、内湾生態系の基本的構造や干潟・浅場といった極浅海域の生態系機能を過小評価してきたことが、現在の貧酸素化や種苗放流を含む水産資源管理施策の効果を不十分なものとしている主因と考えます。水産資源管理を成功させ豊かな海を実現するためには、流入負荷管理や極浅海域の保全・修復について縦割りを超えた真摯な論議と統一的行動が必須であり、そのために沿岸域管理の目標や方法も再検討する時期であると考えます。三河湾では港湾部局との共同による大規模な干潟・浅場造成と計画的な稚貝放流が相まって、2006年まで10,000トンであったアサリ漁獲量が2008年には19,200トンに回復しています。沿岸域の統合的管理が実現された場合の効果の大きさを示唆していると言えるかもしれません。(了)

第225号(2009.12.20発行)のその他の記事

- 種苗放流から見える沿岸域管理の問題点 愛知県水産試験場長、名城大学総合学術研究科特任教授◆鈴木輝明

- ペルシャ湾、カスピ海、北極海-閉鎖性の「海」について 東京大学大学院法学政治学研究科 教授◆中谷和弘

- 海難の発生に備えて ~海上保安庁羽田特殊救難隊の活動について~ 元海上保安庁羽田特殊救難隊隊長◆古谷健太郎

- 編集後記 ニューズレター編集代表(総合地球環境学研究所副所長・教授)◆秋道智彌