Ocean Newsletter

第219号(2009.09.20発行)

- アイルランド国立大学ゴールウェイ校 海洋法・海洋政策センター 研究部長/教授◆Ronan Long

- 東京大学大学院農学生命科学研究科特任准教授◆八木信行

- 海洋・東アジア研究会◆冨賀見栄一

- ニューズレター編集代表(総合地球環境学研究所副所長・教授)◆秋道智彌

読者からの投稿

中国第2・第3の海洋勢力

[KEYWORDS] 中国/海洋勢力/海洋進出海洋・東アジア研究会◆冨賀見栄一

中国海軍の近代化と増強は国際的にも脅威となっているが、実は中国には海軍以外にも新たな海洋勢力があることにも注目する必要がある。

中国政府がおいている「国家辺防管理局」「国家海洋局」「国家海事局」という3つの海洋担当部局の動きについて最新情報をご紹介したい。

中国海軍を巡る最近の動き

最近、中国海軍力の拡大および近代化の動きに関連して、日米間において、その対応に関する検討が活発化している。昨年および今年の3、4月にワシントンにて開催された「日米シーパワーダイアローグ」(海洋政策研究財団、新アメリカ安全保障センター共催)は、その一つであり、日米同盟の強化のあり方、中国海軍増強への対応等を巡って討論が行われている。

西太平洋における中国海洋戦略は、日本列島・台湾・フィリピンを結んだラインを「第1列島線」、小笠原諸島・マリアナ諸島・グアム・パラオ・パプアニューギニア島等を結んだラインを「第2列島線」と設定し、米国の海洋覇権に対抗して中国の制海権ラインを東方に拡大することを企図している。これを裏付けるように、この海域、特に東シナ海における中国海軍の原子力潜水艦の動き等や通常型空母建造に向けた動きは頻繁に報道されている。

第2・第3の中国海洋勢力の存在

あまり報道されることはないが、中国には海軍以外にも海洋勢力があることにも注目する必要がある。

昨年12月、中国国家海洋局の海洋調査船2隻が尖閣諸島周辺の日本領海に侵入。海上保安庁巡視船の退去要求にもかかわらず、その調査船は9時間半も領海に居座ったと報道されている。その他に、中国には海軍以外にも沿岸警備隊が存在するが、領海(国境)警備が主でEEZ(排他的経済水域)のような広大な海域を管轄する能力はないが、中国も日本の海上保安庁のような組織を作り、係争海域を警備し、軍の関与を避ける方策を検討しているとの報道もある。

上記報道の海洋勢力は海軍以外の第2・第3の海洋勢力を示しているのであるが、これらの勢力は中国政府のどの部局に所属し、どのような任務を遂行する勢力なのか?

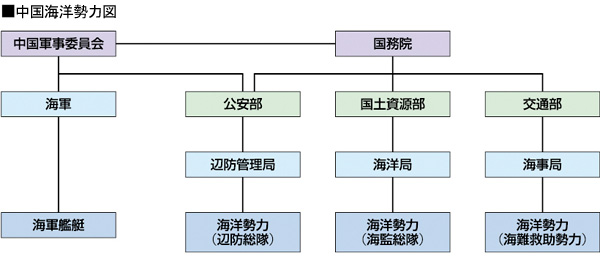

現在、中国には「国家辺防管理局」「国家海洋局」「国家海事局」という3つの海洋担当部局があり、各々公安部(日本の警察庁、海上保安庁、消防庁等に相当)、国土資源部(日本の経済産業省、資源エネルギー庁等)、交通部(日本の国土交通省、海上保安庁等)に所属する部局である。

辺防管理局は、国境(領海)警備等を所掌する部局であるが、海洋に関して、最近管轄範囲を沿岸海域から外洋までに拡大し、CHINA COAST GUARDと呼称、所属船艦は今まで領海警備が主任務故に、200トン未満の小型船艇だけであったが、最近、外洋に進出するため、1,000トンクラスの大型船3隻を新造等して就役させ、この大型船の船体に「CHINA COAST GUARD」「中国海警」と表示。中・小型船にも同様に表示するとともに加えて船体塗装色を灰色から白色に変更している。

さらに、先程述べた尖閣諸島周辺海域に出没している中国海洋調査船は、国家海洋局に所属する船舶であり、海洋に関する法律整備、海域利用の管理監督、海洋調査等を所掌している部局であり、海洋秩序の監視取締りも所管している。同部局に所属する船舶も最近、1,000トン以上の新造船を建造し、就役している。船体には「中国海監」と表示する。

以上、これらの部局を中国政府組織図で簡便に示せば、図のようになるのではないか。

|  | |

| CHINA COAST GUARDの船。中国海警と船体に表示している。 | ||

辺防総隊および海監総隊の勢力等

辺防総隊が公安部に所属することは先程も説明したが、同時に中央軍事委員会の指導も受ける人民武装警察に属する国境(領海)警備部隊でもある。200トン未満の船艇約300隻を保有し、先に説明した1,000トンクラスの大型船3隻のうち2隻は海軍から移管したという情報があるが、これらの船艇の配属等も含めて詳細は不明である。

海監総隊は海洋局に所属しており、北海総隊(青島)、東海総隊(上海)、南海総隊(黄埔)に分割され、各々管轄海域の管理監督等を実施している。所属勢力は不明であるが、航空機勢力も保有している模様である。東シナ海にて活動している海監総隊所属船から推測するに、その海洋勢力のほとんどは、1,000トン以上であり、2~30隻は保有しているのではないかと思われる。

中国の新たな海洋勢力の動き

海上保安庁と辺防管理局との交流・連携は1997年中国人密航に関する取締機関協議以来、両国の長官級会合を重ね、密接な関係を構築し続けている。

国家海洋局は、東シナ海ガス田問題に端を発して、2007年に東京において海上保安庁と外務省を交えて話し合いが行われた。このことは、東シナ海における不測の事態に備えた連絡メカニズムについて政府間の連絡体制を構築する必要性を認識しての中国の動きであり、相互の現場勢力(海上保安庁巡視船および海洋局海監総隊所属船)同士の衝突を回避するメカニズムであり、今後とも海上保安庁と海洋局との間で話し合いが行われることになった模様である。

このような中国第2・第3の海洋勢力の動きは、これからも注視する必要があるが、中国のこうした姿勢の変化は、中国も軍事力による問題解決は20年前の天安門事件において国際的に非難され、経済的にも負担を強いられたこともあり、国益にそぐわないと認識してのことではないかと思料される。

新しい中国海洋勢力が国際法の土俵の上で健全に発展することを望みたいが、中国海軍と密接に連携する動きもあり、今後とも留意する必要がある。(了)

第219号(2009.09.20発行)のその他の記事

- 日本の海洋基本法に関する欧州の見解 アイルランド国立大学ゴールウェイ校 海洋法・海洋政策センター 研究部長/教授◆Ronan Long

- 日本型海洋保護区の特徴と課題 東京大学大学院農学生命科学研究科特任准教授◆八木信行

- 読者からの投稿 中国第2・第3の海洋勢力 海洋・東アジア研究会◆冨賀見栄一

- 編集後記 ニューズレター編集代表(総合地球環境学研究所副所長・教授)◆秋道智彌